【금전채권에 대한 강제집행】《피압류채권의 적격 - (5) 양도할 수 있을 것 / 민사집행법상의 압류금지채권(민사집행법 제246조 제1항), 압류금지의 최저금액과 최고금액, 재판에 의한 압류금지채권의 범위변경, 압류금지채권의 목적물이 은행 등 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체된 경우와 압류의 금지, 압류금지채권의 목적물이 공탁된 경우와 압류금지, 특별법에 의한 압류금지채권, 퇴직연금과 퇴직금의 구별, 압류금지채권이 다른 채권으로 전환된 경우 전환된 금원에 압류금지효가 미치는지 여부, 회사의 이사나 대표이사의 회사에 대한 퇴직금 등 보수청구권과 퇴직연금사업자에 대한 퇴직연금채권이 민사집행법상의 압류금지채권에 해당하는지 여부(대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

《피압류채권의 적격 - (5) 양도할 수 있을 것》 [이하 제2판 민사집행실무총서(II) 채권집행 박영호/양진수/이동기 P.6-77 참조, 이하 법원실무제요(2020) 민사집행(IV) P.177-210 참조]

I. 피압류채권의 적격 - (5) 양도할 수 있을 것

1. 법률상의 압류금지채권 [이하 법원실무제요 민사집행(IV) P.193-210 참조]

가. 총설

① 민사집행법이나 그 밖에 특별법은 채무자의 생활보장 또는 국가적·공익적 사업에 종사하는 자의 업무 및 생계보장이라는 공익적·사회정책적인 이유 등으로 압류를 할 수 없는 채권을 규정하고 있다.

압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 예금채권에 대하여 더이상 압류금지의 효력이 미치지 않으므로 그 예금은 압류금지채권에 해당하지 않는 것이 원칙이다(대결 1999. 10. 6. 99마4857, 대판 2014. 7. 10. 2013다25552 등).

② 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 채권은 채무자의 해당 금융기관에 대한 예금채권으로 변하여 종전의 채권과의 동일성을 상실하고, 압류명령은 채무자와 제3채무자의 심문없이 하도록 되어 있어 압류명령 발령 당시 해당 예금으로 입금된 금원의 성격이 압류금지채권의 목적물인지, 또는 그에 해당하지 않는 금원인지, 두 가지 금원이 혼입되어 있다면 예금액 중 압류금지채권액이 얼마인지를 가려낼 수 없는 데, 신속한 채권집행을 실현하기 위해서는 압류 단계에서는 피압류채권을 형식적·획일적으로 판단하여야 하기 때문이다(대결 1996. 12. 24. 96마1302, 1303).

다만 민사집행법이 2011. 4. 5. 법률 제10539호로 개정 되면서 압류금지채권의 금원이 채무자의 계좌에 이체된 경우 채무자의 신청에 따라 그에 해당하는 부분의 압류명령을 취소하도록 하는 규정이 신설되었다(민집 246조 2항).

③ 압류금지채권을 정한 특별법에서 이미 지급된 금원에 대한 압류를 금지하는 규정을 두고 있는 경우도 있다.

예컨대 공무원연금법 39조 2항, 공무원재해보상법 18조 2항, 사립학교교직원연금법 40조 2항, 군인연금법 18조 2항은 모두 ‘수급권자에게 지급된 급여 중 민사집행법 195조 3호에서 정하는 금액 이하는 압류할 수 없다’고 규정하고 있다.

군인재해보상법(2019. 12. 10. 제정, 2020. 6. 11.부터 시행) 17조 2항도 동일하게 규정하고 있다.

④ 한편 국민연금법 58조 2항은 “수급권자에게 지급된 급여로서 대통령령으로 정하는 금액 이하의 급여는 압류할 수 없다”라고 규정하고 있고, 그 실효성을 확보하기 위하여 같은 조 3항은 “급여수급전용계좌에 입금된 급여와 이에 관한 채권은 압류할 수 없다”라고 규정하고 있다.

급여수급전용계좌에 관한 명문의 규정이 없는 공무원연금의 경우에도 실무상 수급권자는 압류방지계좌인 이른바 ‘공무원연금평생안심통장’을 개설할 수 있다.

⑤ 이러한 압류금지의 실정법 규정은 채권자의 희생으로 채무자를 보호하는 예외적 규정이므로 그 취지를 확장해석하여서는 안 된다.

그러므로 예를 들어 지방자치단체의 조례 등으로 새로운 압류금지의 규정을 두더라도 효력을 인정할 수 없다.

또한 수용자의 영치금반환채권도 그 압류를 제한하는 규정이 없으므로 압류가 가능하다고 보아야 한다(대판 2013. 1. 10. 2011다91128).

다만 수용자가 교정시설 내에서 반드시 필요한 물품 구입 및 병원진료 등을 위하여 실무상 민사집행법 246조 3항의 신청이 있으면 매월 10만 원 정도의 범위에서 압류명령을 취소해 주는 경우가 많다

나. 민사집행법상의 압류금지채권(민집 246조 1항)

⑴ 법령에 규정된 부양료 및 유족부조료(l호)

법령에 규정된 부양료란 민법 974조 등 법령의 규정에 의하여 발생하는 부양료청구권을 말한다.

당사자의 계약이나 유언에 의한 부양료청구권은 여기에 포함되지 않으나, 이들은 성질상 양도성이 없는 경우가 많을 것이다.

법령상의 유족부조료는 공무원 또는 피용자 등 근로자의 사망 후 배우자, 자녀 등의 부조를 규정한 공무원연금법 그 밖의 법령에 의하여 발생하는 유족연금, 유족보상금 등의 청구권을 말한다.

⑵ 채무자가 구호사업 또는 제3자의 도움으로 계속 받는 수업(2호)

이러한 수입에는 금전수입뿐만 아니라 곡물 그 밖에 일상생활에 필요한 물품의 수입도 포함된다.

⑶ 병사의 급료(3호)

여기서 말하는 ‘병사’란 직업군인이 아닌 일반사병, 즉 병장, 상등병, 일등병, 이등병을 말한다(군인사법 3조 4항).

사회복무요원(병역법 2조 1항 10호)이 받는 급여도 이에 해당한다.

직업군인은 아래 4호의 적용을 받는다.

⑷ 급료·연금·봉급·상여 금·퇴직연금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액(다만 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각 당해 대통령령이 정하는 금액으로 한다)(4호) 및 퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액(5호)

① 이러한 급여채권을 압류금지채권으로 규정한 취지는 다음과 같다.

계속적으로 일정한 일을 하면서 그 대가로 정기적으로 얻는 경제적 수입에 의존하여 생활하는 채무자의 경우에 그러한 경제적 수입(그러한 일에 더 이상 종사하지 않게 된 후에 이미 한 일에 대한 대가로서 일시에 또는 정기적으로 얻게 되는 경제적 수입을 포함한다)은 채무자 본인은 물론 그 가족의 생계를 유지하는 기초가 된다.

따라서 이와 관련된 채권자의 권리행사를 일정 부분 제한함으로써 채무자와 그 가족의 기본적인 생활(생계)을 보장함과 이울러 근로 또는 직무수행의 의욕을 유지시켜 인간다운 삶을 가능하게 하려는 사회적·정책적 고려에 따른 것이다(대판 2018. 5. 30. 2015다51968).

② 4호에서 말하는 ‘급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여’란, 고용관계 또는 직무관계에 따라 사용자 등에게 제공하는 지적·육체적 노동 또는 역무의 대가로서 지급받을 보수 그 밖의 수입을 말한다.

이는 노동 또는 역무의 대가로서 지급받을 금전 중에서 주로 계속적으로 일정한 금액을 정기적으로(연, 월, 주, 일마다) 지급받는 것을 가리킨다.

임금, 급여, 봉급, 보수, 급료 등 각종의 명칭이 있지만 그 명칭은 불문한다.

근로관계가 공법상의 것이든 사법상의 것이든 관계없다.

본봉 외에 소득세의 부과대상인 상여금 및 각종 수당도 포함되고, 여기의 수당에는 가족수당, 초과근무수당, 연월차휴가수당, 야간근무수당, 관리직수당, 직능수당, 특수근무수당 등이 포함된다.

그러나 통근비, 출장여비, 숙박비나 식비 등 급여의 성질을 갖지 않는 실비지급금은 제외된다.

③ 퇴직위로금이나 명예퇴직수당도 퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 해당한다(대결 2000. 6. 8. 2000마1439).

④ ‘퇴직연금’에 해당하는 경우에는 4호에 해당되어 같은 호 단서의 적용을 받는 반면, ‘퇴직금’의 경우에는 5호에 해당되어 4호 단서와 같은 제한이 없으므로, 퇴직연금과 퇴직금의 구별은 의미가 있다.

문제되는 퇴직급여가 퇴직연금과 퇴직금 중 어느 것에 해당하는지에 관하여는, 근로자퇴직급여보장법이 퇴직연금과 퇴직금을 구별하여 규정하고 있으므로 참조하면 된다.

다만, 해당 퇴직연금채권을 가지는 사람이 근로기준법상의 근로자에 해당하는 경우 그의 퇴직연금채권은 근로자퇴직급여보장법 7조 1항에 따라 그 전액에 관하여 압류가 금지 되고, 이는 민사집행법 246조 1항 4호에 대하여 특별법 관계에 있어 우선 적용되므로(대판 2014. 1. 23. 2013다7 1180), 주의를 요한다.

이와 달리 퇴직연금 채권을 가지는 사람이 근로기준법상의 근로자에 해당하지 않는 경우에는 해당 퇴직연금채권은 민사집행법 246조 1항 4호가 정하는 압류금지채권에 해당할 수 있다.

가령 회사가 퇴직하는 이사 등 임원에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직연금제도를 설정하였을 때 퇴직연금에 가입한 이사 등 임원이 근로기준법상의 근로자로서의 요건을 갖추지 못한 경우에는, 그 이사 등 임원의 퇴직연금사업자에 대한 퇴직연금채권은 근로자퇴직급여보장법 7조 1항에 따라 그 전액에 관하여 압류가 금지되는 퇴직연금채권에는 해당하지 않지만(대판 2016. 12. 1. 2015다244333 참조), 민사집행법 246조 1항 4호가 정하는 압류금지채권에는 해당할 수 있다(대판 2018. 5. 30. 2015다51968).

⑤ ‘급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액’이란 총액에서 소득세, 주민세, 보험료 등 원천징수액을 뺀 잔액의 2분의 1을 말한다.

민사집행법 246조 1항 4호 단서의 ‘국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액’은 월 185만 원이고(민집 시행령 3조), 위 단서의 ‘표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액’은 월 300만 원 이상으로서 위 ‘300만 원’과 ‘민사집행법 246조 1항 4호 본문의 규정에 의한 압류금지금액(월액으로 계산한 금액)에서 위 300만 원을 뺀 금액의 2분의 1’을 합산한 금액을 말한다(민집 시행령 4조).

위 시행령 3조와 4조의 금액을 계산할 때 채무자가 다수의 직장으로부터 급여를 받거나 여러 종류의 급여를 받는 경우에는 이를 합산한 금액을 급여채권으로 함으로써(민집 시행령 5조), 합산하지 않을 경우의 불합리함을 피할 수 있도록 하고 있다(대판 2018. 5. 30. 2015다51968).

⑥ 지방의회의원이 지급받는 회기수당 등 비용들은 근로자의 근로의 대가로서의 급여와는 그 성격이 다른 것으로서 여기서 정하는 압류금지채권에 해당하지 않는다(대결 2004. 6. 18. 2004마336).

⑦ 국회의원의 경우에는 다음과 같이 나뉜다.

먼저, 국회의원이 ‘국회의원수당 등에 관한 법률’에 따라 지급받는 일반수당, 관리업무수당, 정액급식비, 정근수당, 명절휴가비와 같은 수당은 민사집행법 246조 1항 4호의 압류금지채권에 해당한다.

이와 달리, 입법활동비, 입법 및 정책개발비, 여비는 국회의원의 직무활동에 대한 대가로 지급되는 보수 또는 수당과는 그 성격을 달리하고 위 법률에서 정한 고유한 목적에 사용되어야 하므로, 성질상 압류가 금지되고 강제집행의 대상이 될 수 없다(대결 2014. 8. 11. 2011마2482).

⑧ 주식회사의 이사, 대표이사의 보수청구권(퇴직금 등의 청구권을 포함한다. 이하 같다)은, 그 보수가 합리적인 수준을 벗어나서 현저히 균형을 잃을 정도로 과다하거나, 이를 행사하는 사람이 법적으로는 주식회사 이사 등의 지위에 있으나 이사 등으로서의 실질적인 직무를 수행하지 않는 이른바 명목상 이사 등에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 이상 여기서 정하는 압류금지채권에 해당한다.

또한 회사에서 퇴직하는 근로자나 이사 등 임원에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직연금제도를 설정하고 은행, 보험회사 등 ‘근로자퇴직급여보장법’ 26조가 정하는 퇴직연금사업자와 퇴직연금의 운용관리 및 자산관리 업무에 관한 계약을 체결하였을 때, 재직 중에 위와 같은 퇴직연금에 가입하였다가 퇴직한 이사 등은 그러한 퇴직연금사업자를 상대로 퇴직연금채권을 가지는데, 그러한 퇴직연금이 이사 등의 재직 중의 직무수행에 대한 대가로서 지급되는 급여라고 볼 수 있는 경우에는 그 이사 등의 퇴직연금사업자에 대한 퇴직연금 채권은 민사집행법 246조 1항 4호 본문이 정하는 ‘퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질의 급여채권’ 으로서 압류금지 채권에 해당한다(대판 2018. 5. 30. 2015다51968).

⑨ 보험 설계사, 학습지 교사가 계속적·정기적으로 얻는 수입이 민사집행법 246조 1항 4호에 해당하는지에 관하여 논의가 있다.

⑩ 한편 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 하는데(근로기준법 43조 I항), 근로자의 임금채권의 양도를 금지하는 법률의 규정이 없으므로 이를 양도할 수는 있다.

그러나 근로자가 그 임금채권을 양도한 경우라 할지라도 사용자는 직접 근로자에게 임금을 지급하여야 하고, 그 결과 비록 양수인이라고 할지라도 스스로 사용자에 대하여 임금의 지급을 청구할 수는 없다[대판(전) 1988. 12. 13. 87다카2803].

이러한 법리는 근로자로부터 임금채권을 양도받았거나 그의 추심을 위임받은 자가 사용자의 집행 재산에 대하여 배당을 요구하는 경우에도 그대로 적용된다(대판 1996. 3. 22. 95다2630).

다만 임금의 전액지급의 원칙에도 불구하고, 사용자가 집행권원에 기하여 근로자의 사용자 자신에 대한 임금채권 중 압류가 가능한 부분에 관하여 압류 및 전부명령을 받는 것은 가능하다(대결 1994. 3. 16. 93마1822, 1823).

퇴직연금 중 공무원(공무원연금법 39조 1항)이나 군인(군인연금법 18조 l항 본문), 사립학교 교직원(사립학교교직원 연금법 40조 1항)의 퇴직연금은 각각 특별법에 의하여 그 전액이 압류금지채권으로 규정되어 있으므로 유의하여야 한다.

근로자퇴직급여보장법상 퇴직연금채권도 그 전액에 관하여 압류가 금지된다(근로자퇴직급여보장법 7조, 대판 2014. 1. 23. 2013다71180).

공무원재해보상법상 급여를 받을 권리도 그 전액이 압류가 금지된다(공무원재해보상법 18조 1항 본문).

또한 군인 재해보상법(2019. 12. 10. 제정, 2020. 6. 11.부터 시행) 17조 1항 본문도 같은 법에 의하여 급여를 받을 권리를 압류금지채권으로 규정하고 있다.

⑸ 주택임대차보호법 8조에 규정된 소액임차보증금(6호)

주택에 대한 경매개시결정의 등기 전에 주택의 인도와 주민등록을 마친 임차인은 그 보증금 중 일정액을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있는데, 6호는 이러한 소액임차보증금을 압류금지채권으로 추가하여 규정한 것이다.

그 보증금 중 일정액에 관해서는 주택임대차보호법 시행령 10조가 이를 규정하고 있다,

한편 민사집행법 246조 1항 6호가 상가건물임대차보호법상의 임대차보증금반환채권의 경우에도 적용되는지에 관하여 논의가 있었으나, 실무는 적용되지 않는 것으로 보고 었다.

⑹ 생명·상해·질병·사고 등을 원인으로 채무자가 지급받는 보장성보혐의 보혐금(7호)

① 7호가 신설된 것은 대법원이 금융기관 등 채권자가 보험 계약자 명의의 보험계약을 해지하는 경우 발생되는 해약환급청구권에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받은 후 보험계약에 대한 해지권을 행사하여 해약환급금을 수령할 수 있다는 취지로 판시(대판 2009. 6. 23. 2007다26165)함에 따라 채권자인 금융기관이 보험계약자의 동의 없이 보험 계약을 강제로 해지하는 사례가 잇따르게 된 것과 관련이 있다.

즉 사회보장적 기능을 수행하고 있는 보험계약자의 보장성보험계까지 해지하여 채권을 회수하는 것은 가혹할 뿐만 아니라 사회적·도덕적으로 비난의 소지가 높고, 특히 보험 계약해지로 암 등 중병치료 중인 자에게 보험금으로 지급되던 병원 치료비까지 지급되지 않는 경우 서민생계를 위협하는 지경에 이르게 될 수 있음을 감안하여 그에 대한 대책으로서 마련하게 된 규정이다.

② 다만 구체적인 압류금지범위에 관해서는 7호 단서가 ‘생계유지, 치료 및 회복에 소요될 것으로 예상되는 비용 등을 고려하여 대통령령으로 정할 수 있도록’ 함에 따라, 민사집행법 시행령 6조는 ‘압류금지 보장성보험금 등의 범위’라는 제목 하에 그 1항에서 7호가 규정하는 ‘생계유지, 치료 및 장애회복에 소요될 것으로 예상되는 비용 등을 고려하여 대통령령으로 정하도록 한 압류금지의 범위’를 “1. 사망보험금 중 1천만 원 이하의 보험금, 2 상해·질병·사고 등을 원인으로 채무자가 지급받는 보장성보험의 보험금 중 다음 각 목에 해당하는 보험금. 가. 진료비, 치료비, 수술비, 입원비, 약제비 등 치료 및 장애회복을 위하여 실제 지출되는 비용을 보장하기 위한 보험금. 나. 치료 빛 장애 회복을 위한 보험금 증 가목에 해당하는 보험금을 제외한 보험금의 2분의 l에 해당하는 금액, 3 보장성보험의 해약환급금 중 다음 각 목에 해당하는 환급금. 가. 민법 404조에 따라 채권자가 채무자의 보험계약 해지권을 대위행사하거나 추심명령 또는 전부명령을 받은 채권자가 해지권을 행사하여 발생핸 해약환급금. 나. 가목에서 규정한 해약사유 외의 사유로 발생하는 해약환급금 중 150만 원 이하의 금액, 4. 보장성보험의 만기환급금 중 150만 원 이하의 금액”으로 각 규정한 다음, 2항에서 채무자가 보험금청구권 또는 만기·해약환급금청구권을 취득하는 보험계약이 둘 이상인 경우, 1항 1호, 3호 나목 및 4호에 있어서는 해당하는 보험계약별 사망보험금, 해약환급금, 만기환급금을 각각 합산한 금액에 대하여 해당 압류금지 채권의 상한을 계산하고, 1항 2호 나목 및 3호 가목에 있어서는 보험계약별로 계산한다고 규정하고 있다.

③ 민사집행법이 보장성보험의 보험금채권을 압류금지채권으로 규정한 입법취지는 생계유지나 치료 및 장애회복 등 보험계약자의 기본적인 생활을 보장하기 위한 최소한의 수단을 마련하기 위함이다.

이와 같이 민사집행법에서 보장성보험이 가지는 사회보장적 성격을 고려하여 압류금지채권으로 규정한 입법취지를 고려할 때, 하나의 보험계약이 보장성보험과 더불어 저축성보험의 성격을 함께 가지고 있다 하더라도 저축성보험 부분만을 분리하여 해지할 수는 없다고 보아야 한다.

그러므로 위와 같은 보혐의 경우에는 해당 보험 전체를 두고 민사집행법 246조 1항 7호에서 규정하는 ‘보장성보험’에 해당하는지 여부를 결정하여야 한다.

④ 원칙적으로 보험 가입 당시 예정된 해당 보험의 만기환급금이 보험계약자의 납입보험료 총액을 초과하는지를 기준으로 하여, 만기환급금이 납입보험료 총액을 초과하지 않으면 민사집행법 246조 1항 7호에서 규정하는 ‘보장성보험’에 해당한다고 보아야 한다.

그러나 만기환급금이 납입보험료 총액을 초과하더라도, 해당 보험이 예정하는 보험사고의 성질과 보험가입 목적, 납입보험료의 규모와 보험료의 구성, 지급받는 보험료의 내용 등을 종합적으로 고려하였을 때 보장성보험도 해당 보험의 주된 성격과 목적으로 인정할 수 있다면 이를 민사집행법이 압류금지채권으로 규정하고 있는 보장성보험으로 보아야 한다(대판 2018. 12. 27. 2015다50286).

⑺ 채무자의 1월간 생계유지에 필요한 예금(8호)

① 민사집행법 246조는 압류금지채권을 규정하여 채무자의 최소한의 인간다운 삶을 보장하고 있고 특히 4호가 급료 등 채권을 보호하도록 하고 있으나, 이 금액이 통장으로 입금된 순간 보호받아야 할 2분의 1에 해당하는 금액임에도 불구하고 은행 등 채권자는 채무자의 통장창고에 대하여 따로 구분을 하지 않고 압류를 하고 있는 상황에 있으며, 그 결과 생활의 어려움이 있게 되는 채무자는 법원에 민사집행법 246조 3항에 따라 ‘채무자와 채권자의 생활 상황 기타 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소해 달라’는 신청을 하는 사례가 빈번하다.

이러한 점을 감안하여, 채무자의 최소한의 생계유지에 필요한 예금금액에 대하여 압류금지채권에 포함하여 채무자의 기본적인 생계가 기능하도록 하여 채무자의 최소한의 인간답게 살 권리를 보장하고자 하는 목적으로 본호가 마련되었다.

② 다만 그 금액은 국민기초생활보장법에 따른 최저생계 비, 민사집행법 195조 3호에서 정한 금액 등을 고려하여 대통령령으로 정하도록 하였는데, 민사집행법 시행령 7조 본문은 본호에서 말하는 “대통령령으로 정하는 금액”을 개인별 잔액이 185만 원 이하인 예금 등을 지칭하는 것으로 규정하였다.

그리고 민사집행법 195조 3호에 의해 압류하지 못한 금전이 있는 경우에는 1항의 금액에서 그 금전 상당액을 공제하게 된다(민집 시행령 7조 단서).

이때 위 시행령 7조 본문은 ‘개인별’ 잔액이라고 하고 있으므로, 위 규정에 의하여 보호되는 채무자의 생계유지에 필요한 예금금액 185만 원은 ‘모든 금융기관’에 예치되어 있는 채무자 명의 예금의 합산액이 185만 원인 것을 의미한다.

그런데 제3채무자인 금융기관은 채무자의 전체 예금 현황을 알 수 없기 때문에 자기 금융기관에 대한 예금 중 얼마만큼이 압류가 금지되는지 특정할 수 없어 결국 민사집행법 246조 1항 8호에 따른 압류금지는 현실적으로 제대로 작동하지 못하고 있다.

가령 채권자 甲이 청구금액을 600만 원으로 하여 채무자 乙의 A 은행, B 은행에 대한 예금채권을 각각 300만 원 한도에서 압류하였는데, 채무자 乙의 예금은 A 은행 200만 원, B 은행 100만 원이 전부인 경우를 본다.

이 경우 민사집행법 246조 1항 8호, 같은 법 시행령 7조 본문에 의하면 채무자 乙의 ‘모든 금융기관에 예치된 예금의 합산액’ 중 185만 원은 압류가 금지되지만, A 은행과 B 은행은 채무자 乙의 전체 예금 현황을 알 수 없기 때문에 자기 은행에 대한 예금 중 얼마만큼이 압류가 금지되는지 특정할 수 없다.

그리하여 실무상 A 은행과 B 은행은 각각 일단 압류금액 전액에 대하여 지급제한조치를 취하는 한편(이로써 채무자 乙은 A 은행 예금과 B 은행 예금 모두를 인출하지 못하게 된다), 185만 원 범위에서는 압류가 금지될 가능성을 감안하여 추심명령을 얻은 집행채권자의 청구에도 응하지 않는 경우가 많다(이에 따라 채권자 甲은 A 은행 예금 200만 원 중 185만 원을 제외한 15만 원만 일단 추심할 수 있고, B 은행 예금은 추심하지 못하는 상태가 된다).

그 결과 ‘금융기관별로’ 185만 원 범위에서는 예금이 누구에게도 지급되지 못하고 그대로 묶여 있게 된다.

이러한 경우 현재의 실무는 민사집행법 246조 3항에 따라, ①) 먼저 채무자 乙의 신청에 의하여 A 은행의 예금채권 중 185만 원의 범위에서 압류명령을 취소한 다음(이로써 채무자 乙은 A은행 예금 중 185만 원을 인출할 수 있게 된다), ②) 채권자 甲의 신청에 의하여 B 은행 예금채권에 대하여 다시 압류명령을 함으로써(압류금지채권에 대하여 새롭게 압류명령을 하는 방식. 이에 따라 채권자 甲은 B 은행 예금 100만 원을 추심할 수 있다) 문제를 해결하고 었다.

③ 한편 채권압류 및 추심명령에 기한 추심의 소에서 피압류채권의 존재는 채권자가 증명하여야 하는 점, 민사집행법 195조 3호, 246조 1항 8호, 민사집행법 시행령 7조의 취지와 형식 등을 종합적으로 고려하여 보면, 채권자가 채권압류 및 추심명령에 기하여 채무자의 제3채무자에 대한 예금채권의 추심을 구하는 소를 제기한 경우 추심 대상 채권이 압류금지채권에 해당하지 않는다는 점, 즉 채무자의 개인별 예금 잔액과 민사집행법 195조 3호에 의하여 압류하지 못한 금전의 합계액이 185만 원을 초과한다는 사실은 채권자가 증명하여야 한다(대판 2015. 6. 11. 2013다40476 참조).

다. 재판에 의한 압류금지채권의 범위변경

⑴ 법원은 당사자가 신청하면 채권자와 채무자의 생활형 편, 그 밖의 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소하거나 위 압류금지 채권에 대하여 압류명령을 할 수 있다(민집 246조 3항).

이 재판은 직권으로 할 수는 없고, 채권자가 압류금지채권에 대한 압류명령을 신청하거나 채무자가 압류명령의 취소를 신청하여야 한다.

압류금지채권의 축소 재판을 신청할 수 있는 채권자에는 가압류채권자는 포함되지만(민집 291조, 246조 3항), 단순한 배당요구채권자는 제외된다.

제3채무자에게는 일반적으로 신청권이 없다.

채권자는 압류명령 신청 이후 뿐만 아니라 압류명령을 신청함과 동시에 민사집행법 246조 3항 후단에 따라 압류금지채권의 축소 재판을 신청할 수 있으나(대판 2018. 5. 30. 2015다51968), 채무자의 압류금지 확장신청은 성질상 압류명령이 발령된 이후에 가능하다.

채무자의 압류금지 확장신청은 압류금지채권(민집 246조 1항)에 대한 압류명령에 국한하지 않고 일반채권에 대한 압류명령에 대하여도 할 수 있으나, 채권자의 압류금지 축소신청은 민사집행법 246조 1항에 의한 압류금지채권에 대하여만 신청할 수 있고 특별법에 의한 압류금지채권에 대하여는 범위의 축소를 신청할 수 없다(반대 견해 있음).

신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 하고, 신청서를 접수한 법원사무관등은 기타집행사건으로 접수하여 사건번호를 붙이고 재판사무의 전산화로 인하여 집행사건부를 두지 않으므로 전산입력한 다음 압류명령 기록에 합철한다(재민 91-1).

채무자가 압류금지채권의 목적물이 입금된 예금채권을 압류당한 다음에 압류명령의 전부 또는 일부의 취소를 구하는 내용의 서면을 집행법원에 제출한 경우에 집행법원으로서는 위와 같은 서면에 ‘즉시항고’나 ‘이의신청’ 등의 다른 제목이 붙어 있다 하더라도 특별한 사정이 없는 한 이를 민사집행 볍 246조 3항에 정한 압류명령의 취소신청으로 보고 이에 대한 판단을 하여야 한다.

그런데도 집행법원이 해당 압류명령취소신청에 대해 아무런 판단을 하지 않은 채 즉시항고로 취급하여 기록을 항고법원에 송부하고 항고법원 역시도 이를 간과한 채 항고기각결정을 하여 재항고된 사안에서, 대법원은 직권으로 원심결정을 파기하고 집행법원에 이송하는 결정을 하였다(대결 2008. 12. 12. 2008마1774, 대결 2016. 6. 3. 2016마679).

⑵ 이 재판은 압류명령의 관할법원이 압류명령과 동일한 절차에 따라서 한다.

이는 사법보좌관의 업무에서 제외되어 판사의 업무에 속한다(사보규 2조 1항 9호 단서 다목).

여기서 고려하여야 할 ‘채권자와 채무자의 생활형편’이란 채권자가 채무자로부터 그 채권을 변제받지 못함으로써 받고 있는 경제적 곤궁의 정도와 채무자의 경제적 곤궁의 정도를 말한다.

‘그 밖의 사정’ 이란 압류명령을 취소하거나 압류금지물에 대하여 압류명령을 함으로써 채권자 또는 채무자가 받게되는 경제적 영향, 채무자가 채무를 성실히 이행할 의사가 있는지 여부 및 이러한 재판의 신청에 이르게 된 경위나 동기 등을 의미한다.

이 재판은 법률에 정해진 압류금지채권의 범위를 집행법원의 재량에 의하여 변경하는 것이므로, 당사자의 절차 참여권 보장의 관점에서 채권자와 채무자 쌍방을 심문하고 그들 모두에게 집행법원에 판단자료를 제출할 기회를 부여하는 것이 바람직하다.

심문의 방식은 심문서를 보내어 의견제출의 기회를 부여하는 것이 일반적인데, 채무자가 생활형편을 이유로 예금채권에 대한 압류명령의 전부 또는 일부의 취소를 신청한 경우에 채권자가 금융기관, 대부업체인 때에는 채권자에 대한 심문을 생략하기도 한다.

⑶ 법원은 신청이 이유 있는 때에는 어떠한 범위에서 압류금지를 바꾸는 것인지를 분명히 하여 압류명령을 일정한 한도에서 취소하거나, 일정한 범위의 채권에 대하여 압류명령을 한다.

실무상 가장 많은 유형은 채무자가 생활형편을 이유로 예금채권에 대한 압류명령의 취소를 신청하는 사례이다.

한편 그 재판을 한 뒤에 그 이유가 소멸되거나 채권자, 채무자의 생활형편 그 밖의 사정이 바뀐 때에는 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 압류금지의 범위를 바꿀 수 있다.

즉 ① ‘3항의 재판에 의하여 압류명령이 취소된 채권 또는 압류의 범위가 감축된 부분’의 전부 또는 일부를 취소하고 그 채권에 대하여 다시 압류명령을 발하거나, ② ‘3항의 재판에 의하여 압류의 범위를 확장하여 발하여진 압류명령’의 전부 또는 일부를 취소할 수 있다(민집 246조 4항, 196조 2항).

이는 법원의 직권에 의해서도 가능하다는 점에서 압류금지채권의 범위 변경 절차와 다르다.

법원은 압류금지채권의 범위변경의 재판 또는 그 변경의 재판에 앞서 채무자에게 담보를 제공하게 하거나 담보를 제공하게 하지 않고 강제집행을 일시정지하도록 명하거나, 채권자에게 담보를 제공하게 하고 그 집행을 계속하도록 명하는 등의 잠정처분을 할 수 있다(민집 246조 4항, 196조 3항, 16조 2항, 대판 2018. 5. 30. 2015다51968).

이 잠정처분의 재판에 대하여는 불복할 수 없다(민집 246조 4항, 196조 5항).

이 잠정처분은 본안의 결론이 나기까지의 잠정적인 조치 이지만, 그 내용의 중대성을 감안하여 그 처분의 내용을 양 당사자에게 고지하여야 한다(민집규 7조 1항 6호).

⑷ 압류금지채권의 범위변경 재판의 효력이 미치는 범위에 관하여는, 해당 ‘채권’에 관한 한 그 재판의 당사자인지를 묻지 않고 모든 집행채권자와의 사이에서 생긴다는 견해(절대적 효력설)와, 위 재판의 효력은 해당 ‘압류명령’에 관하여 ‘채권자’ 별로 생길 뿐이므로 그 재판의 당사자가 아닌 다른 채권자에게는 효력이 미치지 않는다는 견해(상대적 효력설)가 대립한다.

위와 같은 견해대립은 관할법원에 관하여도 이어지는데, 절대적 효력설에서는 압류금지채권 범위 변경 신청을 어느 법원에 해도 된다고 보는 반면, 상대적 효력설에서는 각 집행법원에 대하여 따로 신청해야 한다고 본다.

⑸ 신청을 인용한 결정은 신청인과 상대방에게(민집규 7조 l항 2호), 신청을 기각한 결정은 신청인에게 각 고지하여야 한다(민집규 7조 2항).

다만 앞서 본 잠정재판이 이루어진 경우에는 본안의 신청을 기각하거나 각하하는 재판을 신청인과 상대방에게 모두 고지하여야 한다(민집규 7조 1항 6호).

압류명령의 전부 또는 일부를 취소하는 결정은 확정되어야 효력을 가진다(민집 17조 2항).

압류명령을 취소하는 결정이 확정된 때에는 법원사무관 등은 압류명령을 송달받은 제3채무자에게 그 사실을 통지하여야 한다(민집규 160조 1항).

압류명령취소결정을 한 경우 신청인(채무자)에 대한 송달은 확정 전에 하여도 법적으로 문제는 없지만, 이를 송달받은 신청인이 확정 전에 금융기관(제3채무자)을 방문하여 지급요청을 하는 경우가 빈번하므로, 확정 후 제3채무자에 대한 통지와 동시에 신청인(채무자)에게 송달하는 것이 바람직하다.

압류금지채권의 범위를 바꾸어 달라는 신청을 인용한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있고(민집 246조 4항, 196조 4항), 신청을 기각한 결정에 대한 불복방법에 대하여는 즉시항고에 의한다는 견해와 집행에 관한 이의신청에 의한다는 견해가 있으나, 실무는 전자의 입장을 따르고 있다.

라. 압류금지채권의 목적물이 은행 등 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체된 경우와 압류의 금지

① 2011. 4. 5. 민사집행법 개정 당시 신설된 246조 2항은 ‘법원은 l항 1호부터 7호까지에 규정된 종류의 금원이 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우 채무자의 신청에 따라 그에 해당하는 부분의 압류명령을 취소하여야 한다’고 규정하고 있다.

같은 조 3항과 달리 ‘채권자와 재무자의 생활형편, 그 밖의 사정’을 고려할 필요 없이 취소하여야 한다(필요적 취소).

② 압류금지채권의 목적물이 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우 더 이상 압류금지의 효력이 미치지 않으므로 그 예금은 압류금지채권에 해당하지 않고(대결 1999. 10. 6. 99마4857, 대결 2008. 12. 12. 2008마1774, 대결 2016. 6. 3. 2016마679 등) 그 예금에 대한 압류명령은 유효하지만, 원래의 압류금지의 취지는 참작되어야 하므로 민사집행법 246조 2항은 채무자의 신청에 의하여 압류명령을 취소하도록 한 것으로서 이는 같은 조 3항과 같은 ‘압류금지채권의 범위변경’에 해당한다.

③ 또한 위 2항에 따라 압류명령이 취소되었다 하더라도 압류명령은 장래에 대하여만 효력을 상실할 뿐 이미 완결된 집행행위에는 영향이 없고, 채권자가 집행행위로 취득한 금전을 채무자에게 부당이득으로 반환하여야 하는 것도 아니다(대판 2014. 7. 10. 2013다25552).

④ 민사집행법 246조 2항에 따른 압류금지채권 범위변경신청사건의 경우, 같은 조 3항의 사건과 달리 압류명령의 취소를 구하는 계좌에 같은 조 1항 1호부터 7호까지에 규정된 압류금지 채권의 목적물이 입금되었으면 필수적으로 그에 해당하는 부분의 압류명령을 취소하여야 하므로, 신청인(채무자)이 제출한 자료에 의하여 그 사실이 확인되면 절차가 지연되지 않도록 채권자를 심문하지 않고 신속하게 취소결정을 합이 바람직하다.

⑤ 한편 민사집행법 246조 1항 각 호의 압류금지채권이 아닌 특별법에 의한 압류금지채권의 목적물(예컨대 국민기초생활수급자의 생계급여, 주거급여 등)이 채무자의 계좌에 이체된 경우에는 민사집행법 246조 2항이 적용되지 않으므로 채무자는 같은 조 3항에 따라 압류명령의 취소를 신청할 수 있을 뿐인데, 실무에서는 이러한 경우에도 신청인(채무자)이 제출한 자료에 의하여 위 사실이 확인되면 채권자를 심문하지 않고 신속하게 취소결정을 하는 경우가 많다.

마. 압류금지채권의 목적물이 공탁된 경우와 압류금지

① 실무상 압류금지채권의 목적물이 공탁된 경우에는 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우와 달리 특정성이 유지된다는 이유로 공탁금출급채권을 압류금지채권으로 보고 있다.

② 공탁선례 2-89호도 같은 취지인데, 사용자인 법인이 민사집행법 246조 1항 5호가 정하는 압류금지채권인 근로자의 퇴직금 1/2 상당액을 민법 487조의 규정에 의하여 근로자의 수령 거절을 원인으로 변제공탁한 경우에 그 공탁금은 임금채권의 성질을 유지하므로, 이를 집행대상으로 한 압류 및 전부명령은 무효이고, 형식적 심사권밖에 없는 공탁관으로서는 피공탁자 또는 전부채권자가 공탁금의 출급을 청구하는 어느 경우라도 그 출급을 인가할 수 없다고 정하고 있다.

③ 이때 피공탁자인 근로자가 공탁금출급청구권을 행사하려면 위 전부채권자를 상대로 하여 피공탁자에게 공탁금의 출급청구권이 있음을 증명하는 확인판결 또는 화해조서, 조정조서 등을 얻어 이를 공탁관에게 제출하는 방법으로 하여야 할 것이다.

바. 특별법에 의한 압류금지채권

민사집행법 외에 다른 법령에서 양도와 함께 압류도 금지하는 개별 규정을 두고 있는 경우가 다수 있다.

이들은 각종의 사회보장제도나 사회정책적인 목적 하에 압류를 금지하는 경우가 대부분이고 이들 규정은 민사집행법의 특별법으로서 민사집행법에 우선하여 적용된다(대판 2014. 1. 23. 2013다71180 참조).

이 중 중요한 것은 다음과 같다

① 공무원연금법 및 공무원재해보상법에 의하여 급여를 받을 권리(공무원연금법 39조, 공무원재해보상법 18조)

② 군인연금법에 의하여 급여를 받을 권리(같은 법 18조)

③ 고용보험법에 의하여 실업급여를 받을 권리(같은 법 38조)

④ ‘국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률’에 의하여 보훈급여금을 받을 권리(같은 법 19조)

⑤ 사립학교교직원 연금법에 의하여 급여를 받을 권리(같은 법 40조)

⑥ 국민연금법에 의하여 각종 급여를 받을 권리(같은 법 58조)

⑦ 근로기준법에 의하여 지급받게 될 보상청구권(같은 법 86조)

⑧ 산업재해보상보험법에 의하여 보험급여를 받을 권리(같은 법 88조)

⑨ 자동차손해배상보장법에 의한 피해자의 보험회사에 대한 보험금청구권, 피해자의 보상청구권 또는 가불금청구권(같은 법 40조)

그러나 교통사고 피해자를 치료한 의료기관이 피해자에 대한 진료비청구권에 기하여 피해자의 보험사업자 등에 대한 직접 청구권을 압류하는 것까지 금지하는 것은 아니다(대판 2004. 5. 28. 2004다6542).

⑩ 국민기초생활보장법에 의하여 수급품을 받을 권리(같은 법 35조, 36조)

⑪ 국민건강보험법에 의하여 보험급여를 받을 권리(같은 법 59조)

⑫ 선원법에 의하여 재해보상 등을 받을 권리(같은 법 152조)

⑬ ‘형사보상 및 명예회복에 관한 법률’에 의한 보상청구권(같은 법 23조)

⑭ 국가배상법에 의하여 생명·신체의 침해로 인한 국가배상을 받을 권리(같은 법 4조)

그러나 상해를 치료한 의료인이 피해자에 대한 치료비청구권에 기하여 피해자의 국가에 대한 같은 치료비청구권을 압류하는 경우와 같은 특별한 사정이 있는 경우에는 압류가 허용된다(대판 1981. 6. 23. 80다1351).

⑮ 한부모가족지원법에 의하여 복지급여를 받을 권리(같은 법 27조)

⑯ 사립학교법상 학교의 설립자·경영자가 초·중등교육법 10조 및 고등교육법 11조에 의하여 수업료 기타 납부금을 받을 수 있는 권리 및 학교가 받은 기부금 및 수업료 기 타 납부금을 교비회계의 수입으로 하여 별도 계좌로 관리하는 경우에 그와 같이 관리 되는 수입에 대한 예금채권(같은 법 28조 3항)

⑰ 건설산업기본법에 의하여 건설사업자가 도급받은 건설공사의 도급금액 중 해당 공사의 근로자에게 지급하여야 할 노임에 상당하는 금액(같은 법 88조)

압류가 금지되는 노임채권의 범위는 건설공사의 도급금액 중 산출내역서에 기재된 노임의 합계액으로서 도급계약서나 하도급계약서에 명시 된 금액이다.

따라서 건설공사계약이 중도에 해지되어 공사대금의 정산합의가 이루어지는 경우 그 정산된 공사대금 중 압류가 금지되는 노임채권액은, 특별한 사정이 없는 한 도급금액 산출내역서에 기재된 노임채권 중 정산합의 시까지 발생한 노임채권액을 합산하는 방식으로 산정하여야 한다.

또한 그 정산 시까지 기성금으로 수령한 공사대금이 있는 경우 잔여 공사대금 중 압류가 금지되는 노임채권액은, ‘정산합의된 공사대금 중 도급금액 산출내역서에 기하여 산출한 노임채권액’에서 ‘기지급된 공사대금 중 도급금액 산출내역서에 기하여 산출한 노임채권액’을 공제하는 방식으로 산정하여야 한다(대판 2012. 3. 15. 2011다73441).

한편 문화재수리 등에 관한 법률(50조), 소방시설공사업 법(21조의2), 전기공사업법(34조), 정보통신공사업법(71조의 2)에서도 근로자에게 지급하여야 할 노임에 상당하는 금액에 대하여 전액 압류를 금지하고 있다.

⑱ 기초연금법에 의한 기초연금 수급권(같은 법 21조)

⑲ 군인재해보상법(2019. 12. 10. 제정, 2020. 6. 11.부터 시행)에 의하여 급여를 받을 권리(같은 법 17조 1항)

II. 법률상의 압류금지채권이 아닐 것

가. 총설

⑴ 민사집행법이나 그 밖에 특별법은 채무자의 생활보장 또는 국가적·공익적 사업에 종사하는 자의 업무 및 생계보장이라는 공익적·사회정책적인 이유 등으로 압류를 할 수 없는 채권을 규정하고 있다.

⑵ 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 예금채권(채무자의 제3채무자 금융기관에 대한 예금채권)에 대하여 더 이상 압류금지의 효력이 미치지 않으므로 그 예금은 압류금지채권에 해당하지 않는 것이 원칙이다(대법원 1996. 12. 24.자 96마1302, 1303 결정, 대법원 1999. 10. 6.자 99마4857 결정, 대법원 2014. 7. 10. 선고 2013다25552 판결, 대법원 2017. 8. 18. 선고 2017도6229 판결).

압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 채권은 채무자의 해당 금융기관에 대한 예금채권으로 변하여 종전의 채권과의 동일성을 상실하고, 압류명령은 채무자와 제3채무자의 심문 없이 하도록 되어 있어 압류명령 발령 당시 해당 예금으로 입금된 금원의 성격이 압류금지채권의 목적물인지, 또는 그에 해당하지 않는 금원인지, 두 가지 금원이 혼입되어 있다면 예금액 중 압류금지채권액이 얼마인지를 가려낼 수 없는데, 신속한 채권집행을 실현하기 위해서는 압류 단계에서는 피압류채권을 형식적·획일적으로 판단하여야 하기 때문이다(대법원 1996. 12. 24.자 96마1302, 1303 결정).

다만, 민사집행법이 2011. 4. 5. 법률 제10539호로 개정되면서 압류금지채권의 금원이 채무자의 계좌에 이체된 경우 채무자의 신청에 따라 그에 해당하는 부분의 압류명령을 취소하도록 하는 규정이 신설되었다(민사집행법 제246조 제2항).

⑶ 압류금지채권을 정한 특별법에서 이미 지급된 금원에 대한 압류를 금지하는 규정을 두고 있는 경우도 있다.

예컨대 공무원연금법 제39조 제2항2, 공무원 재해보상법 제18조 제2항, 사립학교교직원 연금법 제40조 제2항2, 군인연금법 제18조 제2항은 모두 ‘수급권자에게 지급된 급여 중 민사집행법 제195조 제3호에서 정하는 금액 이하는 압류할 수 없다’고 규정하고 있다.

군인 재해보상법(2019. 12. 10. 제정, 2020. 6. 11.부터 시행) 제17조 제2항도 동일하게 규정하고 있다.

한편, 국민연금법 제58조 제2항은 “수급권자에게 지급된 급여로서 대통령령으로 정하는 금액 이하의 급여는 압류할 수 없다.”라고 규정하고 있고, 그 실효성을 확보하기 위하여 같은 조 제3항은 “급여수급전용계좌에 입금된 급여와 이에 관한 채권은 압류할 수 없다.”라고 규정하고 있다.

급여수급전용계좌에 관한 명문의 규정이 없는 공무원연금의 경우에도 실무상 수급권자는 압류방지계좌인 이른바 ‘공무원연금 평생안심통장’을 개설할 수 있다.

⑷ 이러한 압류금지의 실정법 규정은 채권자의 희생으로 채무자를 보호하는 예외적 규정이므로 그 취지를 확장해석하여서는 안 된다.

그러므로 예를 들어 지방자치단체의 조례 등으로 새로운 압류금지의 규정을 두더라도 효력을 인정할 수 없다.

또한, 수용자의 영치금반환채권도 그 압류를 제한하는 규정이 없으므로 압류가 가능하다(대법원 2013. 1. 10. 선고 2011다91128 판결로 확정된 서울중앙지방법원 2011. 10. 7. 선고 2011나31187 판결).

다만, 수용자가 교정시설 내에서 반드시 필요한 물품 구입 및 병원 진료 등을 위하여 실무상 민사집행법 제246조 제3항의 신청이 있으면 매월 10만 원 정도의 범위에서 압류명령을 취소해 주는 경우가 많다.

⑸ 어떤 채권이 압류금지채권에 해당하는지, 어떤 한도에서 압류가 가능한지 여부를 판단하는 기준시점은 압류의 효력발생 시인 제3채무자 송달 시(민사집행법 제227조 제3항)로 봄이 타당하다.

나. 민사집행법상의 압류금지채권(민사집행법 제246조 제1항)

⑴ 법령에 규정된 부양료 및 유족부조료(제1호)

㈎ ‘법령에 규정된 부양료’란 민법 제974조 등 법령의 규정에 의하여 발생하는 부양료 청구권을 말한다.

당사자의 계약이나 유언에 의한 부양료 청구권은 여기에 포함되지 않으나, 이들은 성질상 양도성이 없는 경우가 많을 것이다.

㈏ ‘법령에 규정된 유족부조료’는 공무원 또는 피용자 등 근로자의 사망 후 배우자, 자녀 등의 부조를 규정한 공무원연금법 그 밖의 법령에 의하여 발생하는 유족연금, 유족보상금 등의 청구권을 말한다.

공무원, 사립학교 교원과 종교의 직에 있는 자의 유족이 국가나 지방자치단체 또는 사립학교의 재단이나 종교단체로부터 받게 되는 부조료는 전액 압류가 금지된다.

해당 법령에서 직접 압류를 금지하는 규정을 두고 있는 경우도 있다.

① 공무원연금법상 공무원의 유족이 공무원연금공단으로부터 퇴직유족급여(퇴직유족연금, 퇴직유족일시금 등)를 받을 권리에 대한 압류가 금지되고(제39조 제1항 본문, 제28조 제2호), ② 산업재해보상보험법상 근로자의 유족이 근로복지공단으로부터 유족급여를 받을 권리에 대한 압류가 금지되며(제88조 제2항, 제36조 제1항 제5호, 제62조), ③ 사립학교교직원 연금법상 급여를 받을 권리에 대한 압류가 금지된다(제40조 제1항, 제33조)

⑵ 채무자가 구호사업 또는 제3자의 도움으로 계속 받는 수입(제2호)

구호사업 또는 제3자의 도움으로 계속 받는 수입은 채무자의 생활보장을 위하여 특별한 이유로 지급되는 것이기 때문에 압류를 금지한 것이다.

이러한 수입에는 금전수입뿐만 아니라 곡물 그 밖에 일상생활에 필요한 물품의 수입도 포함되는데, 그 수입은 지급자(제공자)가 법률상의 의무이행으로서 지급하는 것이 아닌 것을 말한다.

⑶ 병사의 급료(제3호)

㈎ 병(兵)의 급료에 대하여는 병(兵)의 경우 법률이 정한 바에 따라 일정기간 의무적으로 복무하는 것으로서 그 보수액도 적으므로 입법정책적으로 압류를 할 수 없도록 한 것이다.

㈏ 여기서 말하는 ‘병사’란 직업군인이 아닌 일반사병, 즉 병장, 상등병, 일등병, 이등병을 말한다(군인사법 제3조 제4항).

사회복무요원(병역법 제2조 제1항 제10호)이 받는 급여도 이에 해당한다.

직업군인은 아래 제4호의 적용을 받는다.

⑷ 급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액(다만 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각 당해 대통령령이 정하는 금액으로 한다)(제4호) 및 퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액(제5호)

㈎ 규정 취지

계속적으로 일정한 일을 하면서 그 대가로 정기적으로 얻는 경제적 수입에 의존하여 생활하는 채무자의 경우에 그러한 경제적 수입(그러한 일에 더 이상 종사하지 않게 된 후에 이미 한 일에 대한 대가로서 일시에 또는 정기적으로 얻게 되는 경제적 수입을 포함한다)은 채무자 본인은 물론 그 가족의 생계를 유지하는 기초가 된다.

따라서 이와 관련된 채권자의 권리 행사를 일정 부분 제한함으로써 채무자와 그 가족의 기본적인 생활(생계)을 보장함과 아울러 근로 또는 직무수행의 의욕을 유지시켜 인간다운 삶을 가능하게 하려는 사회적· 정책적 고려에 따른 것이다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결).

㈏ 조문의 변천 과정

① 민사집행법 제246조 제1항 제4호 및 제5호와 관련하여, 민사집행법 제정 당시 제4호에 「급료·연금·봉급·상여금·퇴직금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액」이라고만 규정되어 있었다가, 2005. 1. 27. 개정 당시 ‘퇴직금’ 부분이 제5호로 분리되고, 그와 같이 분리된 후의 제4호에 단서(“다만, 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각 당해 대통령령이 정하는 금액으로 한다”)가 추가되어 현행과 같이 규정되었다.

② 이는 저소득 급여생활자에 대하여는 ‘최저생계비’, 고소득 급여생활자에 대하여 는 ‘표준가구생계비’를 새로운 압류금지의 기준으로 추가함으로써 저소득 급여생활자

의 인간다운 생활을 보호하고 사회 안정화에 기여하는 한편, 고소득 급여생활자에 대하여는 표준가구생계비 초과 부분에 대하여 압류를 허용하여 채권자의 이익을 도모하고자 한 것이다.

㈐ 조문의 해석

① 제4호에서 말하는 ‘급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여’ 란, 고용관계 또는 직무관계에 따라 사용자 등에게 제공하는 지적·육체적 노동 또는 역무의 대가로서 지급받을 보수 그 밖의 수입을 말한다.

이는 노동 또는 역무의 대가로서 지급받을 금전 중에서 주로 계속적으로 일정한 금액을 정기적으로(연, 월, 주, 일마다) 지급받는 것을 가리킨다.

② 임금, 급여, 봉급, 보수, 급료 등 각종의 명칭이 있지만 그 명칭은 불문한다.

근로관계가 공법상의 것이든 사법상의 것이든 관계없다.

③ 본봉 외에 소득세의 부과대상인 상여금 및 각종 수당도 포함되고, 여기의 수당에는 가족수당, 초과근무수당, 연월차휴가수당, 야간근무수당, 관리직수당, 직능수당, 특수근무수당 등이 포함된다.

그러나 통근비, 출장여비, 숙박비나 식비 등 급여의 성질을 갖지 않는 실비지급금은 제외된다.

④ 퇴직위로금이나 명예퇴직수당도 퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 해당한다(대법원 2000. 6. 8.자 2000마1439 결정).

㈑ ‘퇴직연금’과 ‘퇴직금’의 구별

① ‘퇴직연금’에 해당하는 경우에는 제4호에 해당되어 같은 호 단서의 적용을 받는 반면, ‘퇴직금’의 경우에는 제5호에 해당되어 제4호 단서와 같은 제한이 없으므로, 퇴직연금과 퇴직금의 구별은 의미가 있다.

② 이에 관하여는 근로자퇴직급여 보장법(2005. 1. 27. 제정되었다, 이하 본항에서 ‘퇴직급여법’이라 한다)의 규정을 살펴볼 필요가 있다.

‘퇴직급여’ 제도란 ㉠ 확정급여형 ‘퇴직연금’ 제도, ㉡ 확정기여형 ‘퇴직연금’ 제도, ㉢ 퇴직급여법 제8조에 따른 ‘퇴직금’ 제도를 말한다(퇴직급여법 제2조 제6호).

사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 ‘퇴직급여’ 제도 중 하나 이상의 제도를 설정하여야 하고(퇴직급여법 제4조 제1항 본문), 이를 설정하지 않은 경우에는 퇴직급여법 제8조 제1항에 따른 ‘퇴직금’ 제도를 설정한 것으로 본다(퇴직급여법 제11조).

‘퇴직연금’ 제도란 ‘확정급여형’ 퇴직연금 제도(위 ㉠), ‘확정기여형’ 퇴직연금 제도(위 ㉡) 및 ‘개인형’ 퇴직연금 제도를 말한다(퇴직급여법 제2조 제7호).

확정급여형 퇴직연금 제도는 ‘근로자가 받을 급여’의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금 제도(퇴직급여법 제2조 제8호), 확정기여형 퇴직연금 제도는 급여의 지급을 위하여 ‘사용자가 부담하여야 할 부담금’의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금 제도(퇴직급여법 제2조 제9호), 개인형 퇴직연금 제도란 가입자의 선택에 따라 가입자가 납입한 일시금이나 사용자 또는 가입자가 납입한 부담금을 적립·운용하기 위하여 설정한 퇴직연금 제도로서 ‘급여의 수준이나 부담금의 수준이 확정되지 않은’ 퇴직연금 제도(퇴직급여법 제2조 제10호)를 각각 의미한다.

‘퇴직연금’ 제도의 급여를 받을 권리는 양도하거나 담보로 제공할 수 없다(퇴직급여법 제7조 제1항).

‘퇴직금’ 제도(위 ㉢)를 설정하려는 사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직 근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다(퇴직급여법 제8조 제1항).

사용자는 근로자가 퇴직한 경우에 그 지급사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다(퇴직급여법 제9조 본문).

퇴직급여법 제정 당시 종전의 근로기준법 제34조 제1항의 규정에 의하여 설정된 퇴직금 제도와 미리 정산하여 지급된 퇴직금은 퇴직급여법에 의하여 설정되거나 지급된 것으로 본다(2005. 1. 27. 제정되어 2005. 12. 1. 시행된 퇴직급여법의 부칙 제5조).

퇴직급여 중 ‘퇴직금’, 퇴직급여법 제15조에 따른 ‘확정급여형 퇴직연금’ 제도의 급여는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분의 평균임금으로 계산한 금액으로 하고(퇴직급여법 제12조 제3항), 퇴직급여 중 퇴직급여법 제20조 제1항에 따른 ‘확정기여형 퇴직연금’ 제도의 부담금 및 퇴직급여법 제25조 제2항 제2호에 따른 ‘개인형 퇴직연금’ 제도의 부담금은 가입자의 연간 임금총액의 1/12에 해당하는 금액으로 계산한 금액으로 한다(퇴직급여법 제12조 제4항).

이처럼 퇴직급여법은 ‘퇴직금’과 ‘퇴직연금’을 구별하고 있으므로, 그중 어느 것에 해당하는지에 따라 본조 제1항 제4호와 제5호 중 어느 한 조항을 적용할 수 있을 것이다.

③ 그런데 확정급여형 퇴직연금 제도의 경우 그 급여[‘급여’란 퇴직급여 제도나 개인형 퇴직연금 제도(퇴직급여법 제25조)에 의하여 근로자에게 지급되는 ‘연금’ 또는 ‘일시금’을 말한다(퇴직급여법 제2조 제5호)]의 종류를 ‘연금’이 아닌 ‘일시금’으로도 할 수 있고, 퇴직급여법 제17조 제1항 각 호는 그 수급요건을 정하고 있으므로, 주의를 요한다.

확정급여형 퇴직연금 제도에 가입한 후 수급권자의 희망에 따라 일시금으로 지급받는다 하더라도, ‘퇴직연금’이던 것이 ‘퇴직금’으로 성질 자체가 바뀐다고 보기는 어렵다.

다만 민사집행법 제246조 제1항 제4호 단서의 위임을 받은 민사집행법 시행령 제4조는 압류금지의 최고금액을 ‘월액’으로 계산하도록 정하고 있는데 이는 일시금이 아닌 월 급여의 방식으로 지급되는 것을 전제로 한 규정이므로, 퇴직연금을 일시금으로 지급하는 경우에는 부득이 민사집행법 제246조 제1항 제4호 본문만이 적용되어 결국 압류금지의 범위(= 급여채권의 1/2)는 제5호로 보는 경우와 차이가 없어진다고 볼 수도 있다.

㈒ 퇴직연금 채권을 가지는 사람이 근로기준법상의 근로자에 해당하는 경우와 그렇지 않은 경우의 적용 법령의 차이

해당 퇴직연금 채권을 가지는 사람이 근로기준법상의 근로자에 해당하는 경우 그의 퇴직연금 채권은 퇴직급여법 제7조 제1항에 따라 그 전액에 관하여 압류가 금지되고, 이는 민사집행법 제246조 제1항 제4호에 대하여 특별법 관계에 있어 우선 적용되므로(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013다71180 판결), 주의를 요한다.

이와 달리 퇴직연금 채권을 가지는 사람이 근로기준법상의 근로자에 해당하지 않는 경우에는 해당 퇴직연금 채권은 민사집행법 제246조 제1항 제4호가 정하는 압류금지채권에 해당할 수 있다.

가령 회사가 퇴직하는 이사 등 임원에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직연금 제도를 설정하였을 때 퇴직연금에 가입한 이사 등 임원이 근로기준법상의 근로자로서의 요건을 갖추지 못한 경우에는, 그 이사 등 임원의 퇴직연금사업자에 대한 퇴직연금 채권은 근로자퇴직급여 보장법 제7조 제1항에 따라 그 전액에 관하여 압류가 금지되는 퇴직연금 채권에는 해당하지 않지만(대법원 2016. 12. 1. 선고 2015다244333 판결 참조), 민사집행법 제246조 제1항 제4호가 정하는 압류금지채권에는 해당할 수 있다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결).

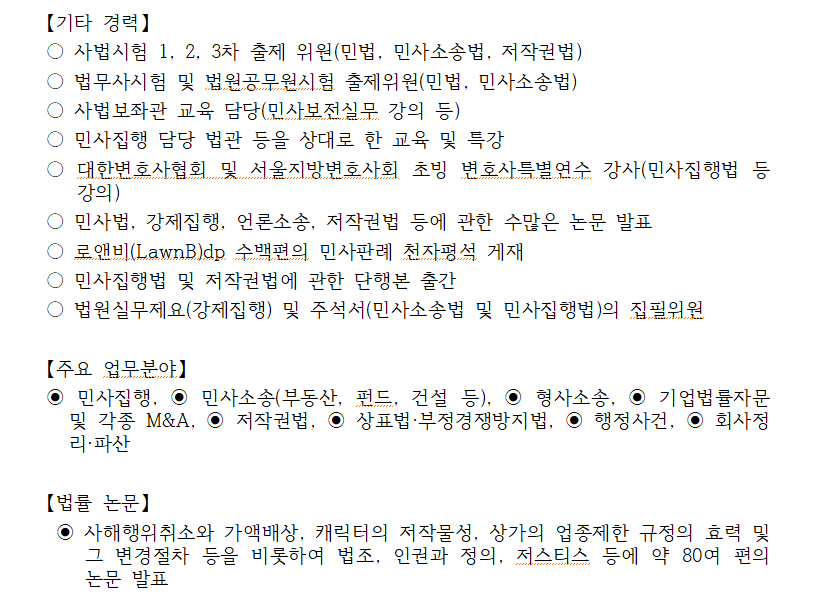

㈓ 구체적인 범위

① 압류금지의 최저금액과 최고금액

민사집행법 제246조 제1항 제4호 단서 전단의 “국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액”은 월 185만 원이다(민사집행법 시행령 제3조).

따라서 월 소득 185만 원 이하인 급여생활자는 모든 급여가 압류금지채권이 된다.

구체적으로 채권자가 압류할 수 있는 금액은 ㉠ 월 급여액이 185만 원 이하인 경우에는 0원, ㉡ 월 급여액이 185만 원 초과 370만 원 이하인 경우에는 월 급여액에서 185만 원을 제외한 나머지 금액, ㉢ 월 급여액이 370만 원 이상 600만 원인 경우에는 급여채권의 1/2에 해당하는 액수가 된다.

월 급여액이 370만 원일 때에는 ‘월 급여액에서 185만 원을 제외한 나머지 금액’과 ‘월 급여액의 1/2에 해당하는 액수’가 동일하고, 월 급여액이 370만 원을 초과하게 되면 ‘월 급여액의 1/2에 해당하는 액수’가 월 185만 원을 초과하게 되므로 ‘월 급여액의 1/2에 해당하는 액수’가 압류금지금액이 된다.

한편, 민사집행법 제246조 제1항 제4호 단서 후단의 “표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액”은 월 300만 원 이상으로서 위 ‘300만 원’과 ‘민사집행법 제246조 제1항 제4호 본문의 규정에 의한 압류금지금액(월액으로 계산한 금액)에서 위 300만 원을 뺀 금액의 2분의 1’을 합산한 금액을 말한다(민사집행법 시행령 제4조).

이처럼 고소득 급여생활자에 대하여 압류금지금액(= 급여액의 1/2에 해당하는 금액)이 300만 원을 초과하는 경우(‘급여액’이 300만 원을 초과하는 경우를 의미하는 것이 아니다)에는 300만 원 초과액 부분을 전부 압류할 수 있도록 하지 않고 300만 원 초과액의 1/2에 대해서만 추가로 압류할 수 있도록 하였는데, 이는 획일적으로 300만 원 초과액 전부를 압류할 수 있다고 규정할 경우 고소득 급여생활자의 근로의욕이 저하되어 사회적 생산력의 감소가 초래될 것을 고려한 것이다.

위 규정에 따르면 급여액이 월 600만 원을 초과하는 경우에는 압류금지되는 금액이 ‘급여채권의 1/2’이 아니라 ‘300만 원 + [{(급여액 ÷ 2) - 300만 원} ÷ 2]’이 된다.

이상의 내용을 표로 나타내면 아래와 같다.

② 여러 종류의 수입이 있는 경우의 처리

㉠ 채무자가 다수의 직장으로부터 급여를 받거나 여러 종류의 급여를 받는 경우에는 이를 합산하여 앞에서 본 바와 같은 방식으로 압류금지채권을 계산하여야 한다(민사집행법 시행령 제5조).

이는 여러 종류의 급여채권을 합산할 경우 압류대상이 됨에도 개개의 급여채권이 최저생계비 이하가 되어 압류할 수 없게 되는 불합리를 해소하기 위한 것이다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결).

㉡ 다만, 제3채무자의 입장에서는 채권압류명령을 송달받았음에도 제3채무자 자신의 채무자에 대한 급여채무의 액수만을 기준으로 압류금지대상에 해당한다고 생각하여 채무자에게 급여를 지급해 버릴 수 있고, 이 경우 채권자의 권리를 해할 수 있다.

이러한 경우 채권자는 자신의 권리를 확보하기 위하여 민사집행법 제246조 제4항, 제196조 제2항 내지 제5항에 따라 ‘압류금지채권(물건)을 정하는 재판’을 신청하면 된다.

즉 채권자는 채무자에게 다른 수입이 있음을 소명하여 압류금지채권(물건) 축소결정을 받아 제3채무자에게 송달함으로써 추가로 압류할 수 있다.

㉢ 이에 반하여, 채무자가 일부의 직장을 퇴직하여 일부 급여를 상실한 경우 합산한 급여채권이 최저생계비에 해당하게 되므로 이를 소명하여 압류금지채권(물건) 확대결정을 받아 법원에 의하여 제3채무자에게 송달함으로써 압류에서 벗어날 수 있다.

이러한 압류금지채권(물건)을 정하는 재판은 당사자의 신청에 의하여 진행되고, 그 절차는 일반적인 압류금지채권(물건)을 정하는 재판과 동일하다.

③ 소득세 등의 공제 문제

㉠ 직무상 수입에는 본봉 이외에 제수당을 포함하는 것이나, 수급자가 실제로 받는 것은 그 총액에서 소득세, 주민세, 보험료 기타 사회보장분담금 등 제세공과금을 공제한 잔액이므로, ‘급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액’이란 총액에서 소득세, 주민세, 보험료 등 원천징수액을 뺀 잔액의 2분의 1을 말한다.129)

㉡ 채무자가 동일한 기간에 둘 이상의 급료 등을 지급받는 경우에는 둘 이상의 급료채권 각각으로부터 각 법정공제되는 조세 및 사회보험료 등을 뺀 수취액을 합산하고, 그 합산액에 대해 압류가 금지되는 금액을 계산해야 할 것이다.

㈔ 제4호 및 제5호의 급여채권인지 여부가 문제되는 경우

① 국회의원의 세비(歲費, 월정수당), 지방의회 의원의 회기수당 등

㉠ 대법원 2004. 6. 18.자 2004마336 결정은, 지방의회 의원이 지급받는 비용들은 근로자의 근로의 대가로서의 급여와는 그 성격이 다른 것으로서 지방의회 의원은 지방자치법에서 정한 겸직의 제한을 받는 외에는 보수를 수반한 겸직이 금지되고 있지 않다는 이유로, 지방의회 의원에게 지급되는 비용들(의정활동비, 여비, 회기수당 등)은 민사집행법 제246조 제1항이 정하는 압류금지채권에 해당하지 않는다고 판단하였다.

㉡ 그런데 이후 대법원 2014. 8. 11.자 2011마2482 결정은 국회의원이 지급받는 돈에 관하여 ‘수당’과 ‘입법활동비, 입법 및 정책개발비, 여비’로 나누어 아래와 같이 판단하였다.

㉢ 먼저 ‘수당’에 관하여, 국회의원이 「국회의원수당 등에 관한 법률」에 따라 지급받는 일반수당, 관리업무수당, 정액급식비, 정근수당, 명절휴가비와 같은 수당은 민사집행법 제246조 제1항 제4호의 “급료·연금·봉급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권”에 해당하여 그 1/2에 해당하는 금액 또는 같은 호 단서에 따른 금액에 대하여는 압류하지 못한다고 판단하였다. 그 근거는 다음과 같다. ⓐ

민사집행법 제246조 제1항 제4호에서 말하는 급여채권은 ‘계속적인 역무의 제공에 대한 보수’를 총칭하는 것으로 공무원의 직무상 수입도 여기에 포함된다. ⓑ 「국회의원수당 등에 관한 법률」 제5조는 “국회의원이 법률이 허용하는 다른 공무원의 직을 겸한 때에는 국회의원의 수당과 겸직의 보수 중 많은 것을 지급받는다”라고 정하여, 국회의원이 지급받는 수당과 공무원이 지급받는 보수가 서로 대체적인 것으로 규정하고 있다. ⓒ 소득세법 제20조 제1항 제1호는 “근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여”를 근로소득으로 규정하고 있고 그에 따라 국회의원의 세비인 수당을 근로소득으로서 과세대상으로 삼고 있다 .

㉣ 다음으로 ‘입법활동비, 입법 및 정책개발비, 여비’에 관하여는, 「국회의원수당등에 관한 법률」이 규정하고 있는 각 비용 지급의 목적과 취지 등에 비추어 보면, 이는 국회의원으로서의 고유한 직무수행을 위하여 별도의 근거조항을 두고 예산을 배정하여 그 직무활동에 소요되는 ‘비용’을 국가가 지급해 주는 것으로, 국회의원의 직무활동에 대한 ‘대가’로 지급되는 보수 또는 수당과는 그 성격을 달리한다. 이들은 위 법률에서 정한 고유한 목적에 사용되어야 하므로, 이러한 성질상 압류가 금지되고 강제집행의 대상이 될 수 없다고 보았다.

㉤ 따라서 대법원 2011마2482 결정의 취지에 따르면 이제는 지방의회 의원의 회기수당 등에 대한 압류도 문제될 수 있다.

이에 대해서는, (i) 지방자치법 제40조 제1항 제2호의 월정수당은 지방의회 의원의 직무활동에 대한 대가로 지급되는 보수이므로(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007두13487 판결) 그중 1/2에 대해서만 압류금지, (ii) 지방자치법 제40조 제1항 제2호의 의정활동비와 제3호의 여비는 전부 압류금지로 보아야 한다는 견해가 있는데, 수긍할 만하다.

② 주식회사 이사 등의 보수 및 퇴직금· 퇴직연금 등

㉠ 대법원 판례(대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결)

판결이유를 소개하면 다음과 같다.

ⓐ 주식회사의 이사, 대표이사(이하 ‘이사 등’이라고 한다)의 보수청구권(퇴직금 등의 청구권을 포함한다, 이하 같다)은, 그 보수가 합리적인 수준을 벗어나서 현저히 균형을 잃을 정도로 과다하거나(대법원 2015. 9. 10. 선고 2015다213308 판결, 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다11888 판결 참조), 이를 행사하는 사람이 법적으로는 주식회사 이사 등의 지위에 있으나 이사 등으로서의 실질적인 직무를 수행하지 않는 이른바 명목상 이사 등에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 이상(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다236311 판결 등) 민사집행법 제246조 제1항 제4호 또는 제5호가 정하는 압류금지채권에 해당한다고 보아야 한다.

그 이유는 다음과 같다.

첫째, 구 민사소송법(1990. 1. 13. 법률 제4201호로 개정되기 전의 것) 제579조 제4호는 “근로자의 노무로 인하여 받는 보수의 2분의 1을 초과하지 아니하는 액 또는 그 유족의 부조료”를 압류금지채권으로 규정하고 있었다.

그런데 1990. 1. 13. 위 조항이 개정되면서 “근로자의 노무로 인하여 받는”이라는 문구가 삭제되고, “급료, 연금, 봉급, 상여금, 퇴직금, 퇴직연금 기타 유사한 성질을 가지는 급여채권의 2분의 1 상당액”이 압류금지채권으로 규정되었다.

위 조항은 2002. 1. 26. 민사집행법이 제정되면서 “기타 유사한 성질을 가지는 급여채권” 부분이 “기타 비슷한 성질을 가지는 급여채권”으로 바뀐 것을 제외하고는 그대로 민사집행법 제246조 제1항 제4호에 규정되었고, 이후 같은 항 제4호와 제5호로 나뉘었다.

이처럼 민사집행법 제246조 제1항 제4호 또는 제5호는 그 문언상 ‘급여채권’의 발생원인을 근로관계로 한정하고 있지 않고, 근로기준법의 규정을 준용하고 있지도 않으며, 근로관계의 핵심적인 징표인 사용종속성(또는 지휘·감독관계)을 직접적으로 드러내는 표현을 사용하고 있지도 않다.

다른 법률의 예를 보더라도, 사회보장급부 등 근로계약이 아닌 관계에서의 금전수급관계를 규율하기 위하여 ‘급여’라는 용어를 광범위하게 사용하고 있다.

둘째, 채무자가 주식회사 이사 등이라거나, 그 이사 등의 급여채권이 위임관계에 기초하여 발생하였다는 이유만으로 채무자의 기본적인 생활(생계) 보장과 직무의욕유지라는 사회적·정책적 배려가 불필요하다고 볼 수 없다.

해당 이사 등이 근로기준법상의 근로자에 해당한다고 볼 수 있는 경우(대법원 2003. 9. 26. 선고 2002다64681 판결, 대법원 2009. 8. 20. 선고 2009두1440 판결 등)에만 위와 같은 사회적·정책적 배려가 필요하다고 단정할 수도 없다.

오히려 그 경제적 수입 발생의 근거가 되는 계약의 법적 성질과 관계없이 그것이 ‘채무자의 생활(생계)의 기초가 되는 계속적· 정기적 수입인지 여부’를 기준으로 본법에 의한 압류금지채권에 해당하는지를 판단하는 것이 위에서 본 입법취지에 더 부합할 수 있다.

급변하는 현대사회에서 국민들의 생계 유지가 반드시 고용관계가 아닌 다양한 계약 형식을 통해서 이루어지는 현실을 반영할 필요가 있다는 점에서도 그러하다.

ⓑ 회사가 퇴직하는 근로자나 이사 등 임원에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직연금 제도를 설정하고 은행, 보험회사 등 근로자퇴직급여보장법 제26조가 정하는 퇴직연금사업자(이하 ‘퇴직연금사업자’라고만 한다)와 퇴직연금의 운용관리 및 자산관리 업무에 관한 계약을 체결하였을 때, 재직 중에 위와 같은 퇴직연금에 가입하였다가 퇴직한 이사 등은 그러한 퇴직연금사업자를 상대로 퇴직연금 채권을 가진다.

근로기준법상의 근로자에 해당하지 않는 이사 등의 퇴직연금 채권에 대해서는 ‘퇴직연금제도의 급여를 받을 권리’의 양도 금지를 규정한 근로자퇴직급여 보장법 제7조 제1항은 적용되지 않는다(대법원 2016. 12. 1. 선고 2015다244333 판결).

그러나 위와 같은 퇴직연금이 이사 등의 재직 중의 직무수행에 대한 대가로서 지급되는 급여라고 볼 수 있는 경우에는 그 이사 등의 퇴직연금사업자에 대한 퇴직연금 채권은 민사집행법 제246조 제1항 제4호 본문이 정하는 ‘퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질의 급여채권’으로서 압류금지채권에 해당한다고 보아야 한다.

이러한 퇴직연금이 이사 등의 재직 중의 직무수행에 대한 대가로서 지급되는 급여에 해당하는지 여부는 회사가 퇴직연금 제도를 설정한 경위와 그 구체적인 내용, 이와 관련된 회사의 정관이나 이사회, 주주총회 결의의 존부와 그 내용, 이사 등이 회사에서 실질적으로 수행한 직무의 내용과 성격, 지급되는 퇴직연금의 액수가 이사 등이 수행한 직무에 비하여 합리적인 수준을 벗어나 현저히 과다한지, 당해 퇴직연금 이외에 회사가 이사 등에게 퇴직금이나 퇴직위로금 등의 명목으로 재직 중의 직무수행에 대한 대가로 지급하였거나 지급할 급여가 있는지, 퇴직연금사업자 또는 다른 금융기관이 당해 이사 등에게 퇴직연금의 명목으로 지급하였거나 지급할 다른 급여의 존부와 그 액수, 그 회사의 다른 임원들이 퇴직금, 퇴직연금 등의 명목으로 수령하는 급여와의 형평성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

ⓒ 압류가 금지되는 부분에 대해서도, 채권자는 압류명령을 신청함과 동시에 또는 압류명령 신청 이후에 민사집행법 제246조 제3항 후단에 따라 이른바 ‘압류금지채권의 축소 재판’을 신청함으로써 이사 등의 회사에 대한 보수청구권 또는 퇴직연금 사업자에 대한 퇴직연금 채권에 대하여 압류명령이 이루어지도록 할 수 있다.

이때 집행법원은 그에 대한 재판에 앞서 채권자에게 담보를 제공하게 하고 그 집행을 계속하도록 명하는 등의 잠정처분을 할 수 있다(민사집행법 제246조 제4항, 제196조, 제3항, 제16조 제2항).

ⓓ 한편, 회사 또는 퇴직연금사업자가 이사 등에 대한 채권자로서의 지위를 겸하는 경우에, 이사 등의 보수청구권과 퇴직연금 채권을 본법의 압류금지채권으로 보더라도, 이사 등의 직무수행에 비하여 합리적이라고 인정되는 범위를 벗어난 부분에 대해서는 이사 등의 보수청구권 행사 자체가 제한됨(대법원 2015. 9. 10. 선고 2015다213308 판결, 대법원 2016. 1. 28. 선고 2014다11888 판결)에 비추어 보면, 민법 제497조에 따라 회사 또는 퇴직연금사업자의 상계가 금지되는 범위 또한 합리적인 범위 내에 있는 이사 등의 보수청구권과 퇴직연금 채권 부분에 한정된다고 보아야 한다.

또한, 채권자가 스스로를 제3채무자로 하여 채무자의 자신에 대한 채권을 압류하는 것이 금지되지 않으므로(대법원 2017. 8. 21.자 2017마499 결정 등 참조), 회사 또는 퇴직연금사업자는 이사 등을 채무자, 스스로를 제3채무자로 하여 해당 보수청구권 또는 퇴직연금 채권에 대하여 압류명령을 신청함과 동시에 위에서 본 ‘압류금지채권의 축소 재판’ 신청을 할 수 있다.

③ 해고예고수당 (근로기준법 제26조)

이는 엄밀한 의미에서의 임금은 아니지만, 노동의 대가로서 지급되는 것이므로 급료 등 채권에 해당한다고 설명된다.

④ 하도급대금

하도급대금은 실질적으로 제조 등 위탁을 받은 하도급 사업자의 급부에 대한 대가 또는 물품의 제조, 가공 등의 대가이지, 노동 또는 역무의 대가라고 볼 수는 없으므로, 여기에서 말하는 급료 등 채권에 해당하지 않는다는 견해가 있다.

⑤ 보험설계사, 학습지 교사가 계속적·정기적으로 얻는 수입이 민사집행법 제246조 제1항 제4호에 해당하는지에 관하여 논의가 있다

㈕ 임금 직접지급 원칙과 집행

임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 하는데(근로기준법 제43조 제1항 본문), 근로자의 임금채권의 양도를 금지하는 법률의 규정이 없으므로 이를 양도할 수는 있다.

그러나 근로자가 그 임금채권을 양도한 경우라 할지라도 사용자는 직접 근로자에게 임금을 지급하여야 하고, 그 결과 비록 양수인이라고 할지라도 스스로 사용자에 대하여 임금의 지급을 청구할 수는 없다(대법원 1988. 12. 13. 선고 87다카2803 전원합의체 판결).

이러한 법리는 근로자로부터 임금채권을 양도받았거나 그의 추심을 위임받은 자가 사용자의 집행 재산에 대하여 배당을 요구하는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 1996. 3. 22. 선고 95다2630 판결).

다만 임금의 전액지급의 원칙에도 불구하고, 사용자가 집행권원에 기하여 근로자의 사용자 자신에 대한 임금채권 중 압류가 가능한 부분에 관하여 압류 및 전부명령을 받는 것은 가능하다(대법원 1994. 3. 16.자 93마1822, 1823 결정).

㈖ 압류금지를 규정하는 특별법 조항

① 공무원 공무원연금법(제39조 제1항)이나 군인(군인연금법 제18조 제1항 본문), 사립학교 교직원(사립학교교직원 연금법 제40조 제1항)의 급여를 받을 권리는 각각 특별법에 의하여 그 전액이 압류금지채권으로 규정되어 있으므로 유의하여야 한다.

또한, 근로자퇴직급여보장법상 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리에 대하여 양도가 금지되고(근로자퇴직급여보장법 제7조), 위 양도금지 규정은 강행법규에 해당하므로, 퇴직연금제도의 급여를 받을 권리는 그 전액에 관하여 압류가 금지된다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013다71180 판결).

② 공무원 재해보상법상 급여를 받을 권리도 그 전액이 압류가 금지된다(공무원재해보상법 제18조 제1항 본문).

또한 군인재해보상법(2019. 12. 10. 제정, 2020. 6. 11.부터 시행) 제17조 제1항 본문도 같은 법에 의하여 급여를 받을 권리를 압류금지채권으로 규정하고 있다.

⑸ 주택임대차보호법 제8조에 규정된 소액임차보증금(민사집행법 제246조 제1항 제6호)

㈎ 주택에 대한 경매개시결정의 등기 전에 주택의 인도와 주민등록을 마친 임차인은 그 ‘보증금 중 일정액’을 다른 담보물권자보다 우선하여 변제받을 권리가 있는데(주택임대차보호법 제8조 제2항, 제3조 제1항), 민사집행법 제246조 제1항 제6호는 이러한 소액임차보증금을 압류금지채권으로 규정한 것이다.

㈏ ‘주택임대차보호법 제8조 제1항에 따라 우선변제를 받을 임차인’ 및 ‘보증금 중 일정액’의 범위와 기준은 주택임대차위원회의 심의를 거쳐 대통령령으로 정한다(주택임대차보호법 제8조 제3항 본문).

이러한 위임에 따라 주택임대차보호법 시행령 제11조는 ‘주택임대차보호법 제8조에 따라 우선변제를 받을 임차인의 범위’를 지역별로 ‘보증금의 액수’에 따라 나누고 있고, 주택임대차보호법 시행령 제10조는 ‘주택임대차보호법 제8조에 따라 우선변제를 받을 보증금 중 일정액의 범위’를 지역별로 일정한 액수로 정하고 있다.

주택임대차보호법 시행령 제10조, 제11조는 2013. 12. 30. 개정(2014. 1. 1. 시행)된 후 2016. 3. 31., 2018. 9. 18., 2021. 5. 11., 2023. 2. 21. 각 개정되었는데, 그러한 개정에 따른 각 지역별 소액보증금 액수와 그중 우선변제받는 액수를 표로 정리하면 아래와 같다.

㈐ 위 ㈏항의 내용에 의하면, 민사집행법 제246조 제1항 제6호가 정하는 압류금지채권이 되기 위해서는, ➀ 당해 임차인의 임대차보증금의 액수가 위 ㈏항 기재 표의 각 시기별·지역별로 정해진 ‘소액보증금’란의 각 보증금의 액수 이하이어야 하고, ➁ 그 보증금 중에서도 위 ㈏항 기재 표의 각 시기별·지역별로 정해진 ‘우선변제액’란의 각 금액까지만 압류금지채권에 해당한다.

앞서 보았듯이 어떤 채권이 압류금지채권에 해당하는지, 어떤 한도에서 압류가 가능한지 여부를 판단하는 기준시점은 압류의 효력발생 시인 제3채무자 송달 시(민사집행법 제 227조 제3항)로 봄이 타당하므로, 민사집행법 제246조 제1항 제6호를 적용할 소액임차인인지 여부는 압류의 효력이 발생할 때인 제3채무자 송달 당시 임대차계약상의 총 보증금액을 기준으로 하여야 할 것이다.

따라서 압류의 효력 발생 당시 소액보증금에 해당하지 않았다면 이후 연체차임 발생 등으로 인하여 임대인이 공제를 하여 임차인이 반환받을 임차보증금이 소액보증금의 범위 내로 들어오더라도 압류된 금액이 압류금지채권으로 변하지 않는다.

이 경우는 채무자인 임차인이 원래 소액임차인이 아니었기 때문에 보호받을 만한 신뢰의 기초가 없을 뿐만 아니라, 이 경우까지 보호한다면 채권자의 신뢰를 지나치게 침해하게 되기 때문이다.

압류금지의 실정법 규정은 채권자의 희생으로 채무자를 보호하는 예외적 규정이라는 점도 고려할 필요가 있다.

다만, 민사집행법 제246조 제1항 제6호를 적용할 소액임차인인지 여부를 판단하는 ‘기준 시점’에 관하여는 위에서 본 바와 같이 ‘압류의 효력발생 시인 제3채무자 송달 시’라고 하면서도, ‘기준 액수’에 관하여는, 임차인의 보증금 반환채권은 주택 명도시까지의 연체차임 등 모든 피담보채무를 공제한 잔액에 관하여 발생하므로 그 잔액을 기준으로 압류금지채권인지를 판단하고, 연체차임은 압류금지채권 부분이 아닌 부분에서 우선 공제되는 것이 타당하다는 견해가 있다.

가령 서울특별시에서 ‘2014. 1. 1.~2016. 3. 30.’의 기간에 대하여 임대차보증금 9,000만 원에 임대차계약을 체결한 소액임차인의 보증금반환채권에 대하여 채권압류 및 추심명령이 발령되었으나 주택명도시까지의 임차인의 연체차임이 5,000만 원에 이른 경우, 임차인의 보증금 반환채권은 4,000만 원(= 9,000만 원 – 5,000만 원)의 범위에서만 발생하는바, 그중에서 소액보증금 3,200만 원 부분은 압류금지채권에 해당하고 이를 공제하면 결국 압류 및 추심의 효력은 800만 원(= 4,000만 원 – 3,200만 원 에 미친다고 한다.

㈑ 민사집행법 제246조 제1항 제6호가 상가건물임대차보호법 상의 임대차보증금 반환채권의 경우에도 적용되는지에 관하여 논의가 있었으나, 실무는 적용되지 않는 것으로 보고 있다.

㈒ 한편, 건물 임대차에서의 임차보증금은 임대차 존속 중의 차임뿐만 아니라 건물명도 의무이행에 이르기까지 발생한 손해배상채권 등 임대차계약에 의하여 임대인이 임차인에 대하여 갖는 일체의 채권을 담보하는 것으로서, 임대차 종료 후 임차건물을 임대인에게 명도할 때 연체차임 등 모든 피담보채무를 공제한 잔액이 있을 것을 조건으로 하여 그 잔액에 관한 임차인의 보증금반환청구권이 발생하고, 이와 같은 임차보증금을 피전부채권으로 하여 전부명령이 있은 경우에도 제3채무자인 임대인은 임차인에게 대항할 수 있는 사유로써 전부채권자에게 대항할 수 있는 것이다.

따라서 건물임대차보증금의 반환채권에 대한 전부명령의 효력이 그 송달에 의하여 발생한다고 하여도 위 보증금반환채권은 임대인의 채권이 발생하는 것을 해제조건으로 하는 것이며 임대인의 채권을 공제한 잔액에 관하여서만 전부명령이 유효하다고 할 것이다(대법원 1988. 1. 19. 선고 87다카1315 판결).

⑹ 생명·상해·질병·사고 등을 원인으로 채무자가 지급받는 보장성 보험의 보험금(민사집행법 제246조 제1항 제7호)

㈎ 민사집행법 제246조 제1항 제7호가 신설된 것은, 대법원이 ‘금융기관 등 채권자가 보험계약자 명의의 보험계약을 해지하는 경우 발생되는 해약환급청구권에 대하여 채권압류 및 추심명령을 받은 후 보험계약에 대한 해지권을 행사하여 해약환급금을 수령할 수 있다’는 취지로 판시(대법원 2009. 6. 23. 선고 2007다26165 판결)함에 따라 채권자인 금융기관이 보험계약자의 동의 없이 보험계약을 강제로 해지하는 사례가 잇따르게 된 것과 관련이 있다.

즉 사회보장적 기능을 수행하고 있는 보험계약자의 보장성 보험계약까지 해지하여 채권을 회수하는 것은 가혹할 뿐만 아니라 사회적·도덕적으로 비난의 소지가 크고, 특히 보험계약 해지로 암 등 중병치료 중인 자에게 보험금으로 지급되던 병원 치료비까지 지급되지 않는 경우 서민생계를 위협하는 지경에 이르게 될 수 있음을 감안하여 그에 대한 대책으로서 마련하게 된 규정이다.

㈏ 다만, 구체적인 압류금지범위에 관하여는 민사집행법 제246조 제1항 제7호 단서가 ‘생계유지, 치료 및 장애 회복에 소요될 것으로 예상되는 비용 등을 고려하여 대통령령으로 정할 수 있도록’ 함에 따라, 민사집행법 시행령 제6조는 ‘압류금지 보장성 보험금 등의 범위’라는 제목 하에 그 제1항에서, 민사집행법 제246조 제1항 제7호가 정하는 압류금지의 범위를 「1. 사망보험금 중 천만 원 이하의 보험금, 2. 상해· 질병·사고 등을 원인으로 채무자가 지급받는 보장성 보험의 보험금 중 다음 각 목에 해당하는 보험금. 가. 진료비, 치료비, 수술비, 입원비, 약제비 등 치료 및 장애회복을 위하여 실제 지출되는 비용을 보장하기 위한 보험금. 나. 치료 및 장애 회복을 위한 보험금 중 가목에 해당하는 보험금을 제외한 보험금의 2분의 1에 해당하는 금액, 3. 보장성보험의 해약환급금 중 다음 각 목에 해당하는 환급금. 가. 민법 제404조에 따라 채권자가 채무자의 보험계약 해지권을 대위행사하거나 추심명령 또는 전부명령을 받은 채권자가 해지권을 행사하여 발생하는 해약환급금. 나. 가목에서 규정한 해약사유 외의 사유로 발생하는 해약환급금 중 150만 원 이하의 금액, 4. 보장성 보험의 만기환급금 중 150만 원 이하의 금액」으로 각 규정한 다음, 제2항에서, 채무자가 보장성 보험의 보험금, 해약환급금 또는 만기환급금 채권을 취득하는 보험계약이 둘 이상인 경우에 제1항 제1호, 제3호 나목 및 제4호에 있어서는 해당하는 보험계약별 사망보험금, 해약환급금, 만기환급금을 각각 합산한 금액에 대하여 해당 압류금지채권의 상한을 계산하고, 제1항 제2호 나목 및 제3호 가목에 있어서는 보험계약별로 계산한다고 규정하고 있다.

㈐ 민사집행법이 보장성 보험의 보험금 채권을 압류금지채권으로 규정하는 입법취지는 생계유지나 치료 및 장애회복 등 보험계약자의 기본적인 생활을 보장하기 위한 최소한의 수단을 마련하기 위함이다.

이와 같이 민사집행법에서 보장성보험이 가지는 사회보장적 성격을 고려하여 압류금지채권으로 규정한 입법취지를 고려할 때, 하나의 보험계약이 보장성보험과 더불어 저축성보험의 성격을 함께 가지고 있다 하더라도 저축성보험 부분만을 분리하여 해지할 수는 없다고 보아야 한다.

그러므로 위와 같은 보험의 경우에는 해당 보험 전체를 두고 민사집행법 246조 1항 7호가 정하는 ‘보장성보험’에 해당하는지 여부를 결정하여야 한다.

원칙적으로 보험 가입 당시 예정된 해당 보험의 만기환급금이 보험계약자의 납입보험료 총액을 초과하는지를 기준으로 하여, 만기환급금이 납입보험료 총액을 초과하지 않으면 민사집행법 제246조 제1항 제7호가 정하는 ‘보장성 보험’에 해당한다고 보아야 한다.

그러나 만기환급금이 납입보험료 총액을 초과하더라도, 해당 보험이 예정하는 보험사고의 성질과 보험가입 목적, 납입보험료의 규모와 보험료의 구성, 지급받는 보험료의 내용 등을 종합적으로 고려하였을 때 보장성 보험도 해당 보험의 주된 성격과 목적으로 인정할 수 있다면 이를 민사집행법이 압류금지채권으로 규정하고 있는 보장성 보험으로 보아야 한다(대법원 2018. 12. 27. 선고 2015다50286 판결).

⑺ 채무자의 1월간 생계유지에 필요한 예금(민사집행법 제246조 제1항 제8호)

㈎ 민사집행법 제246조 제1항 제8호의 신설 경위

① 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 예금채권에 대하여 더 이상 압류금지의 효력이 미치지 않으므로, 그 예금은 압류금지채권에 해당하지 않는다(대법원 1999. 10. 6.자 99마4857 결정, 대법원 2008. 12. 12.자 2008마1774 결정, 대법원 2014. 7. 10. 선고 2013다25552 판결, 대법원 2016. 6. 3.자 2016마679 결정, 대법원 2017. 8. 18. 선고 2017도6229 판결).

② 민사집행법 제246조 제1항은 압류금지채권을 규정하여 채무자의 최소한의 인간다운 삶을 보장하고 있고 특히 제4호가 급료 등 채권을 보호하도록 하고 있으나, 이 금액이 통장으로 입금된 순간 보호받아야 할 2분의 1에 해당하는 금액임에도 불구하고 은행 등 채권자는 채무자의 통장잔고에 대하여 따로 구분을 하지 않고 압류를 하고 있는 상황에 있으며, 그 결과 생활의 어려움이 있게 되는 채무자는 법원에 민사집행법 제246조 제3항에 따라 ‘채무자와 채권자의 생활 상황 기타 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소해 달라’는 신청을 하는 사례가 빈번하다.

이러한 점을 감안하여, 채무자의 최소한의 생계유지에 필요한 예금금액에 대하여 압류금지채권에 포함하여 채무자의 기본적인 생계가 가능하도록 하여 채무자의 최소한의 인간답게 살 권리를 보장하고자 하는 목적으로 민사집행법 제246조 제1항 제8호가 마련되었다.

㈏ 민사집행법 제246조 제1항 제8호 단서에 따른 시행령 규정과 그 문제점

① 민사집행법 제246조 제1항 제8호 단서는 “다만, 그 금액은 「국민기초생활 보장법」에 따른 최저생계비, 제195조 제3호에서 정한 금액 등을 고려하여 대통령령으로

정한다”라고 규정하고 있다.

이에 따라 민사집행법 시행령 제7조 본문은 ‘민사집행법 제246조 제1항 제8호에 따라 압류하지 못하는 예금등의 금액’을 ‘개인별 잔액이 185만 원 이하인 예금 등’을 지칭하는 것으로 규정하였다.

다만, 민사집행법 제195조 제3호에 따라 압류하지 못한 금전이 있으면 185만 원에서 그 금전 상당액을 뺀 금액으로 한다(민사집행법 시행령 제7조 단서).

② 이때 민사집행법 시행령 제7조 본문은 ‘개인별 잔액’이라고 하고 있으므로, 위 규정에 의하여 보호되는 채무자의 생계유지에 필요한 예금금액 185만 원은 ‘모든 금융기관’에 예치되어 있는 채무자 명의 예금의 합산액이 185만 원인 것을 의미한다.

그런데 제3채무자인 금융기관은 채무자의 전체 예금 현황을 알 수 없기 때문에 자기 금융기관에 대한 예금 중 얼마만큼이 압류가 금지되는지 특정할 수 없어 결국 민사집행법 제246조 제1항 제8호에 따른 압류금지는 현실적으로 제대로 작동하지 못하고 있다.

③ 가령 채권자 甲 이 청구금액을 600만 원으로 하여 채무자 乙의 A은행, B은행에 대한 예금채권을 각각 300만 원 한도에서 압류하였는데, 채무자 乙의 예금은 A은행 200만 원, B은행 100만 원이 전부인 경우를 본다.

이 경우 민사집행법 제246조 제1항 제8호, 민사집행법 시행령 제7조 본문에 의하면 채무자 乙의 ‘모든 금융기관에 예치된 예금의 합산액’ 중 185만 원은 압류가 금지되지만, A은행과 B은행은 채무자 乙의 전체 예금 현황을 알 수 없기 때문에 자기 은행에 대한 예금 중 얼마만큼이 압류가 금지되는지 특정할 수 없다.

그리하여 실무상 A은행과 B은행은 각각 일단 ‘압류금액 전액’에 대하여 ‘지급제한조치’를 취하는 한편)이로써 채무자 乙은 A은행 예금과 B은행 예금 모두를 인출하지 못하게 된다), 185만 원 범위에서는 압류가 금지될 가능성을 감안하여 추심명령을 얻은 집행채권자의 청구에도 응하지 않는 경우가 많다(이에 따라 채권자 甲은 A은행 예금 200만 원 중 185만 원을 제외한 15만 원만 일단 추심할 수 있고, B은행 예금은 추심하지 못하는 상태가 된다).

그 결과 ‘금융기관별로’ 185만 원 범위에서는 예금이 누구에게도 지급되지 못하고 그대로 묶여 있게 된다.

이러한 경우 현재의 실무는 민사집행법 제246조 제3항에 따라, (i) 먼저 채무자 乙의 신청에 의하여 A은행의 예금채권 중 185만 원의 범위에서 압류명령을 취소한 다음(이로써 채무자 乙은 A은행 예금 중 185만 원을 인출할 수 있게 된다), (ii) 채권자 甲의 신청에 의하여 B은행 예금채권에 대하여 다시 압류명령을 함으로써(압류금지채권에 대하여 새롭게 압류명령을 하는 방식. 이에 따라 채권자 甲은 B은행예금 100만 원을 추심할 수 있다) 문제를 해결하고 있다.

㈐ 증명책임

채권압류 및 추심명령에 기한 추심의 소에서 피압류채권의 존재는 채권자가 증명하여야 하는 점, 민사집행법 제195조 제3호, 제246조 제1항 제8호, 민사집행법 시행령 제7조의 취지와 형식 등을 종합적으로 고려하여 보면, 채권자가 채권압류 및 추심명령에 기하여 채무자의 제3채무자에 대한 예금채권의 추심을 구하는 소를 제기한 경우 추심 대상 채권이 압류금지채권에 해당하지 않는다는 점, 즉 채무자의 개인별 예금 잔액과 민사집행법 제195조 제3호에 의하여 압류하지 못한 금전의 합계액이 185만 원을 초과한다는 사실은 채권자가 증명하여야 한다(대법원 2015. 6. 11. 선고 2013다40476 판결).

다. 특별법에 의한 압류금지채권 .

민사집행법 외에 다른 법령에서 양도와 함께 압류도 금지하는 개별 규정을 두고 있는 경우가 다수 있다.

이들은 각종의 사회보장제도나 사회정책적인 목적 하에 압류를 금지하는 경우가 대부분이고, 이들 규정은 민사집행법의 특별법으로서 민사집행법에 우선하여 적용된다(대법원 2014. 1. 23. 선고 2013다71180 판결 참조).

이 중 중요한 것은 다음과 같다.

⑴ 공무원연금법 및 공무원재해보상법에 의하여 급여를 받을 권리(공무원연금법 제39조 제1항 본문, 공무원재해보상법 제18조 제1항 본문)

⑵ 군인연금법에 의하여 급여를 받을 권리(군인연금법 제18조 제1항 본문)

⑶ 고용보험법에 의하여 실업급여를 받을 권리(고용보험법 제38조 제1항)

⑷ ‘국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률’에 의하여 보훈급여금을 받을 권리(같은 법 제19조 제1항)

⑸ 사립학교교직원연금법에 의하여 급여를 받을 권리(사립학교교직원연금법 제40조 제1항)

⑹ 국민연금법에 의하여 각종 급여를 받을 권리(국민연금법 제58조 제1항)

⑺ 근로기준법에 의하여 지급받게 될 보상청구권(근로기준법 제86조)

⑻ 산업재해보상보험법에 의하여 보험급여를 받을 권리(산업재해보상보험법 제88조 제2항)

⑼ 자동차손해배상 보장법에 의한 피해자의 보험회사에 대한 보험금 직접청구권 및 가불금 청구권 또는 정부에 대한 보상청구권(자동차손해배상보장법 제40조 제1항) : 그러나 교통사고 피해자를 치료한 의료기관이 피해자에 대한 진료비 청구권에 기하여 피해자의 보험사업자 등에 대한 직접청구권을 압류하는 것까지 금지하는 것은 아니다(대법원 2004. 5. 28. 선고 2004다6542 판결).

⑽ 국민기초생활 보장법에 의하여 수급품을 받을 권리 및 지정된 급여수급계좌의 예금에 관한 채권(국민기초생활보장법 제35조)

⑾ 국민건강보험법에 의하여 보험급여를 받을 권리(국민건강보험법 제 59조 제1항)

⑿ 선원법에 의하여 실업수당, 퇴직금, 송환비용, 송환수당, 유기 구제비용 또는 재해보상을 받을 권리(선원법 제152조)

⒀ ‘형사보상 및 명예회복에 관한 법률 에 의한 보상청구권 및 보상금 지급청구권(같은 법 제23조)

⒁ 국가배상법에 의하여 생명·신체의 침해로 인한 국가배상을 받을 권리(국가배상법 제4조) : 그러나 상해를 치료한 의료인이 피해자에 대한 치료비청구권에 기하여 피해자의 국가에 대한 같은 치료비청구권을 압류하는 경우와 같은 특별한 사정이 있는 경우에는 압류가 허용된다(대법원 1981. 6. 23. 선고 80다1351 판결).

⒂ 한부모가족지원법에 의하여 복지급여를 받을 권리 및 지정된 복지급여수급계좌의 예금에 관한 채권(한부모가족지원법 제27조)

⒃ 학교의 설립자·경영자가 초·중등교육법 제10조 및 고등교육법 제11조에 의하여 수업료와 그 밖의 납부금을 받을 권리 및 학교가 받은 기부금 및 수업료 기타 납부금을 교비회계의 수입으로 하여 별도 계좌로 관리하는 경우에 별도 계좌로 관리되는 수입에 대한 예금채권(사립학교법 제28조 제3항)

⒄ 건설사업자가 도급받은 건설공사의 도급금액 중 해당 공사의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 상당하는 금액(건설산업기본법 제88조)

① 압류가 금지되는 노임채권의 범위는 건설공사의 도급금액 중 산출내역서에 기재된 노임의 합계액으로서 도급계약서나 하도급계약서에 명시된 금액이다.

따라서 건설공사계약이 중도에 해지되어 공사대금의 정산합의가 이루어지는 경우 그 정산된 공사대금 중 압류가 금지되는 노임채권액은, 특별한 사정이 없는 한 도급금액(또는 하도급금액) 산출내역서에 기재된 노임채권 중 정산합의 시까지 발생한 노임채권액을 합산하는 방식으로 산정하여야 한다.

또한, 그 정산 시까지 기성금으로 수령한 공사대금이 있는 경우 잔여 공사대금 중 압류가 금지되는 노임채권액은, ‘정산합의된 공사대금 중 도급금액(또는 하도급금액) 산출내역서에 기하여 산출한 노임채권액’에서 ‘기지급된 공사대금 중 도급금액(또는 하도급금액) 산출내역서에 기하여 산출한 노임채권액’을 공제하는 방식으로 산정하여야 한다(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011다73441 판결, 대법원 2016. 10. 13. 선고 2014다2723 판결).

② 다만, 도급계약(또는 하도급계약) 해지 시까지 발생한 노임채권액이 얼마인지 특정이 되지 않는 경우에는 도급(또는 하도급) 공사대금 중 노임채권의 비율에 따라 그 금액을 정하여야 한다(대법원 2013. 2. 14. 선고 2011다49172 판결).

⒅ 문화재수리업자등이 도급받은 문화재수리에 관한 도급 금액 중 그 문화재수리(하도급한 문화재수리를 포함한다)에 종사한 근로자에게 지급하여야 할 임금에 상당하는 금액(문화재수리 등에 관한 법률 제50조 제1항)

⒆ 공사업자가 도급받은 소방시설공사의 도급금액 중 그 공사(하도급한 공사를 포함한다)의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 해당하는 금액(소방시설공사업법 제21조의2 제1항)

⒇ 공사업자가 도급받은 전기공사의 도급금액 중 그 공사의 근로자에게 지급하여야 할 노임에 해당하는 금액(전기공사업법 제34조 제1항)

(21) 공사업자가 도급받은 공사의 도급금액 중 그 공사(하도급한 공사를 포함한다)의 근로자에게 지급하여야 할 임금에 상당하는 금액(정보통신공사업법 제71조의2 제1항)

(22) 기초연금법에 의한 기초연금 수급권(기초연금법 제21조 제1항)

(23) 군인재해보상법(2019. 12. 10. 제정, 2020. 6. 11.부터 시행)에 의하여 급여를 받을 권리(군인 재해보상법 제17조 제1항 본문)

라. 압류금지채권이 다른 채권으로 전환된 경우 전환된 금원에 압류금지효가 미치는지 여부

⑴ 압류금지채권의 목적물이 공탁된 경우와 압류금지규정의 적용 여부

실무상 압류금지채권의 목적물이 공탁된 경우에는 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우와 달리 특정성이 유지된다는 이유로 공탁금 출급채권을 압류금지채권으로 보고 있다.

공탁선례 2-89호도 같은 취지인데, 사용자인 법인이 민사집행법 제246조 제1항 제5호가 정하는 압류금지채권인 근로자의 퇴직금 1/2 상당액을 민법 제487조의 규정에 의하여 근로자의 수령거절을 원인으로 변제공탁한 경우에 그 공탁금은 임금채권의 성질을 유지하므로, 이를 집행대상으로 한 압류 및 전부명령은 무효이고, 형식적 심사권밖에 없는 공탁관으로서는 피공탁자 또는 전부채권자가 공탁금의 출급을 청구하는 어느 경우라도 그 출급을 인가할 수 없다고 정하고 있다(이때 피공탁자인 근로자가 공탁금 출급청구권을 행사하려면 위 전부채권자를 상대로 하여 피공탁자에게 공탁금의 출급청구권이 있음을 증명하는 확인판결 또는 화해조서, 조정조서 등을 얻어 이를 공탁관에게 제출하는 방법으로 하여야 할 것이다).

⑵ 배당금 채권의 경우

㈎ 민사집행법 제246조 제1항 제6호는 변제공탁금이나 배당금교부청구권 등 소액보증금의 변형물 또는 대용물(代用物)에도 적용된다.

따라서 임차주택에 대한 경매가 진행되고 소액임차인이 배당요구의 종기 이내에 배당요구를 하여 배당재단에서 충분히 우선순위에 의하여 배당받을 수 있는 금원이 있을 때 소액임차인의 배당금교부청구권은 최우선 소액보증금반환채권의 대용물로서, 임차인의 채권자가 소액임차인이 받게 되는 배당금교부채권에 대하여 채권집행을 신청한 경우 이는 최우선 소액보증금에 대한 강제집행에 해당하므로, 압류금지채권의 범위 내에서 압류는 무효라고 보아야 한다.

그러므로 이러한 경우에 부동산 경매법원은, 소액임차인의 배당금교부청구권에 대한 압류·추심명령 또는 압류·전부명령이 있다고 하더라도, 소액보증금 중 최우선변제에 해당하는 금원 부분은 소액임차인에게 지급하여야 하고, 소액임차인의 압류·추심·전부채권자에게 지급하여서는 안 된다.

㈏ 또한, 근로자의 임금우선변제권에 기하여 사용자에게 최우선변제권을 가진 근로자의 채권이 사용자의 재산에 대한 경매절차의 배당금 지급채권으로 전환된 경우 근로자의 지배영역으로 권리가 완전히 이전된 것이 아니므로 압류금지채권이 예금채권으로 전환된 경우와 같이 평가할 수 없다.

따라서 집행법원이 근로자 명의로 배당한 경우 그 배당금 채권에 압류가 행해지면 압류금지채권의 범위 내에서 압류는 무효라고 보아야 한다.

마. 재판에 의한 압류금지채권의 범위변경

⑴ 개관

㈎ 민사집행법 제246조 제1항은 채무자 및 채권자의 생활상황 등을 고려함이 없이 일률적으로 압류금지채권의 범위를 정하고 있다.

그러나 민사집행법 제246조 제3항은 당사자의 신청에 따라 집행법원이 채권자와 채무자의 생활형편, 그 밖의 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소함으로써 압류금지의 범위를 확장하거나, 채권자의 권리보호를 위하여 제1항의 압류금지채권에 대하여 압류를 할 수 있도록 허용하고 있다.

실무상 가장 많은 유형은 채무자가 생활형편을 이유로 예금채권에 대한 압류명령의 취소를 신청하는 사례이다.

민사집행법 제246조 제4항에서는 제3항의 결정 이후에 그 이유가 소멸되거나 사정이 바뀐 때에는 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 그 결정을 취소하거나 바꿀 수 있다고 규정하고 있다.

㈏ 신청서에는 1,000원의 인지를 붙여야 하고, 신청서를 접수한 법원사무관등은 기타집행사건으로 접수하여 사건번호를 붙이고 재판사무의 전산화로 인하여 집행사건부를 두지 않으므로 전산입력한 다음 압류명령기록에 합철한다(재민 91-1).

㈐ 압류금지채권 범위 변경의 재판은 압류명령의 관할법원(민사집행법 제224조)이 압류명령과 동일한 절차에 따라서 한다.

이는 사법보좌관의 업무에서 제외되어 판사의 업무에 속한다(사법보좌관규칙 제2조 제1항 제9호 다목).

㈑ 한편, 채무자가 압류금지채권의 목적물이 입금된 예금채권을 압류당한 다음에 압류명령의 취소를 구하는 내용의 서면을 집행법원에 제출한 경우에, 집행법원으로서는 위와 같은 서면에 ‘즉시항고’나 ‘이의신청’ 등의 다른 제목이 붙어 있다 하더라도

특별한 사정이 없다면 이를 민사집행법 제246조 제2항 내지 제3항에서 정한 압류명령의 취소신청으로 보고, 해당 예금채권이 민사집행법 제246조 제1항 제1호 내지 제7호에서 정한 압류금지채권이 이체된 것인지를 살펴 압류명령의 취소 여부를 판단하여야 한다[대법원 2008. 2. 12.자 2008마1774 결정(민사집행법이 2011. 4. 5. 개정되기 전의 것이다), 대법원 2016. 6. 3.자 2016마679 결정(민사집행법이 2011. 4. 5. 개정되어 종전의 민사집행법 제246조 제2항이 같은 조 제3항으로 위치를 옮기고, 현행 민사집행법 제246조 제2항이 신설된 후의 것이다)].

그런데도 집행법원이 해당 압류명령 취소 신청에 대해 아무런 판단을 하지 않은 채 즉시항고로 취급하여 기록을 항고법원에 송부하고 항고법원 역시도 이를 간과한 채 항고기각결정을 하여 재항고된 사안에서, 대법원은 직권으로 원심결정을 파기하고 집행법원에 이송하는 결정을 하였다(대법원 2008. 2. 12.자 2008마1774 결정, 대법원 2016. 6. 3.자 2016마679 결정).

⑵ 압류명령 취소재판의 경우(민사집행법 제246조 제3항 전단) : [= 압류금지채권 범위확장]

㈎ 압류명령 취소의 요건

압류명령 취소 재판의 요건은, ㉠ 당사자에 의한 신청, ㉡ 채권자와 채무자의 생활형편, 그 밖에 압류명령의 전부 또는 일부를 취소해야 할 사정의 존재이다.

이때 고려하여야 할 ‘채권자와 채무자의 생활형편’이란 채권자가 채무자로부터 그 채권을 변제받지 못함으로써 받고 있는 경제적 곤궁의 정도와 채무자의 경제적 곤궁의 정도를 말한다.

‘그 밖의 사정’이란 압류명령을 취소함으로써(뒤에서 볼 ‘압류금지채권 범위축소’의 경우에는 압류금지물에 대하여 압류명령을 함으로써) 채권자 또는 채무자가 받게 되는 경제적 영향, 채무자가 채무를 성실히 이행할 의사가 있는지 여부 및 이러한 재판의 신청에 이르게 된 경위나 동기 등을 의미한다.

이 규정에 의한 요건의 해석에서 문제되는 점은 다음과 같다.

① 채무자가 궁박한 상태에 있어야 하는지

㉠ 압류금지 제도가 채무자의 생활보장, 생계유지를 보호하는 제도이므로 현재의 일반적인 생활수준에 비추어 현저하게 지장이 생기는 경우에는 이 규정의 요건을 만족시킨다.

따라서 채무자의 생활상황은 당연히 고려해야 하지만, 그가 생활상 회복불가능한 궁박의 상태에 빠질 위험이 있다는 등의 요건은 불필요하다고 봄이 타당하다.

㉡ 채무자의 생활상황 외에는 채무자와 생계를 같이 하는 친족의 유무와 그 수, 연령과 수입의 유무 등과 함께 ‘생계를 같이 하지는 않지만 채무자로부터 부양을 받고 있는 친족의 생활상황’도 이 요건을 판단하는데 고려해야 한다는 견해가 있다.

② 채무자가 성실하게 채무를 이행할 의사가 있어야 하는지

채무이행의 의사나 그 성실성이 없는 것이 판명되어 있는 경우까지 채무자를 보호할 필요는 없다는 견해가 있다.

채무자가 성실하게 채무를 이행할 의사가 있어야 하는지 여부는 민사집행법 제246조 제3항의 ‘그 밖의 사정’으로 고려하면 충분할 것이다.

㈏ 신청의 대상으로 되는 압류명령

민사집행법 제246조 제3항 전단은 채무자의 압류금지 확장신청에 해당한다.

채무자의 압류금지 확장신청은 압류금지채권(민사집행법 제246조 제1항)에 대하여 내려진 압류명령에 국한하지 않고, 일반의 채권에 대하여 내려진 압류명령에 대하여도 할 수 있다.

민사집행법 제246조 제3항 후단이 ‘제1항의’ 압류금지채권에 대하여 압류명령을 할 수 있다고 규정하는 것과는 달리, 제3항 전단에서는 그와 같이 한정하고 있지 않기 때문이다.

㈐ 신청인

압류금지의 확장은 채무자가 신청할 수 있다.

채무자의 가족은 채무자의 신청에 의하여 반사적 이익을 받을 뿐이므로 신청권자가 될 수 없다.

제3채무자에게는 신청권이 없다.

㈑ 신청의 시기

① 민사집행법 제246조 제3항 전단이 압류금지범위 확장의 재판을 ‘압류명령의’ 전부 또는 일부를 취소하는 재판이라고 규정하고 있으므로, 성질상 압류명령이 내려진 후에 가능하다고 볼 수 있다.

② 이에 대하여는 채권집행의 신청 후라면 압류명령이 발하여지기 이전이라도 가능하다는 견해도 있다.

다만 이러한 견해에 의하더라도 채무자가 실질적으로 압류금지의 확장을 신청할 수 있는 시기는 압류명령이 송달된 이후가 될 것이고, 법원으로서도 일단 채권압류명령이 제3채무자에게 송달된 후에 채무자를 심문하여 결정하게 될 것이다.

압류명령은 채무자 및 제3채무자를 심문하지 않고 발령되므로 채무자로서는 특별한 사정이 없는 한 압류명령의 신청 사실을 알 수 없을 뿐만 아니라, 변경의 재판은 당사자를 심문하고 채무자와 채권자의 생활의 구체적 상황을 파악할 필요가 있기 때문에 실질적으로 압류명령의 절차와는 별도로 진행되지 않을 수 없는 측면이 있기 때문이다.

압류명령에 기한 추심명령에 의해 추심이 완료되거나, 전부명령이 확정된 후에는 압류금지범위의 확장신청이 가능하지 않다.

㈒ 관할법원과 재판절차

이 재판은 (i) 압류명령의 관할법원이 (ii) 압류명령과 동일한 절차에 따라서 한다.

① 관할법원

㉠ 1개의 압류명령이 발하여진 후 다른 집행법원의 관할구역 내로 주소를 이전하고, 그 후 별개의 압류명령이 발하여진 경우와 같이 집행법원이 복수 존재하는 때에는 어느 법원에 신청해야 하는지의 문제가 있다.

㉡ 이에 대하여는 압류금지채권 범위의 확장 재판의 효력이 당해 채권에 관한 한 모든 채권자에 대하여 효력이 있다고 보아 어느 법원에 신청을 해도 된다는 견해가 있다.

그러나 압류금지채권 범위의 확장 재판의 효력은 채권자별로 생긴다고 보아야 하므로, 각 집행법원에 대하여 따로 신청하여야 한다는 견해가 타당하다.

② 재판절차

㉠ 법원이 채무자의 신청을 받아들일 때에는 주문에 압류를 금지하는 채권과 그 범위를 명확하게 하고, 이에 대하여 압류를 허용하지 않는 뜻을 선언하거나 또는 이미 압류명령이 발하여져 있는 때에는 그 압류명령의 전부 또는 일부를 취소한다.

㉡ 한편, 이 재판은 법률에 정해진 압류금지채권의 범위를 집행법원의 재량에 의하여 변경하는 것이므로, 당사자의 절차 참여권 보장의 관점에서 채권자와 채무자 쌍방을 심문하고 그들 모두에게 집행법원에 판단자료를 제출할 기회를 부여하는 것이 바람직하다.

심문의 방식은 심문서를 보내어 의견제출의 기회를 부여하는 것이 일반적인데, 채무자가 생활형편을 이유로 예금채권에 대한 압류명령의 전부 또는 일부의 취소를 신청한 경우에 채권자가 금융기관, 대부업체인 때에는 채권자에 대한 심문을 생략하기도 한다.

㈓ 재판의 효력

① 압류명령의 전부 또는 일부를 취소하는 결정은 확정되어야 효력을 가진다(민사집행법 제17조 제2항, 제1항).

압류명령을 취소하는 결정이 확정된 때에는 법원사무관 등은 압류명령을 송달받은 제3채무자에게 그 사실을 통지하여야 한다(민사집행규칙 제160조 제1항).

압류명령취소 결정을 한 경우 신청인(채무자)에 대한 송달은 확정 전에 하여도 법적으로 문제는 없지만, 이를 송달받은 신청인이 확정 전에 금융기관(제3채무자)을 방문하여 지급요청을 하는 경우가 빈번하므로, 확정 후 제3채무자에 대한 통지와 동시에 신청인 채무자 에게 송달하는 것이 바람직하다.

② 압류금지채권 범위 확장 재판의 효력이 당해 ‘채권’에 관한 한 모든 집행채권자와의 사이에서 생기는지, 당해 압류명령 에 관하여만 생기는지가 문제된다.

먼저, 당해 ‘채권’에 관한 한 모든 집행채권자와의 사이에서 생긴다는 견해가 있다(절대적 효력설).

압류경합 관계에 있는 압류금지채권에 대하여 일부의 채권자와의 관계에서 압류금지채권의 범위의 변경이 된 때에는 배당요구의 효력, 제3채무자의 공탁의무의 범위 등에 관하여 각종 문제가 생길 수 있기 때문이라고 한다.

이 견해에 의하면, 어떤 채권자와의 관계에서 압류금지 범위가 확대된 경우 집행법원은 그후 압류명령을 신청한 다른 채권자에 대해서도 압류금지 범위가 확대된 부분에 대하여는 다시 압류명령을 발령할 수 없게 되고, 그 다른 채권자로서는 사정변경을 이유로 압류금지 부분에 관한 압류를 신청할 수 있을 뿐이다(민사집행법 제246조 제4항, 제196조 제2항).

또한, 압류금지채권에 관하여 압류가 경합한 때에 채무자가 압류금지 범위의 확대를 신청하는 때에는 채권자 전원을 상대로 해야 하고, 이경우 필수적 공동소송과 동일한 관계에 있다고 해석한다.

이와 달리, 압류금지채권 범위 확장 재판의 효력이 당해 ‘압류명령’에 관하여만 생긴다는 견해가 있다(상대적 효력설).

재판은 특별한 사정이 없는 한 상대적 효력만이 인정되는 점(민사집행법 제 23조 제1항, 민사소송법 제224조 제1항, 제218조 제1항), 민사집행법 제246조 제3항이 압류금지 범위의 확대를 신청하는 채무자의 상황과 아울러 채권자의 상황을 고려하도록 하고 있는 점, 압류의 경합에 관한 민사집행법 제235조 제1항을 유추적용할 수도 없는 점 등을 근거로 한다.

이 견해에 의할 경우, 민사집행법 제246조 제3항이 압류금지의 범위의 확대를 신청하는 채무자의 상황과 아울러 채권자의 상황을 고려하도록 하고 있어 상대방 채권자의 상황에 따라 결론을 달리할 가능성이 있기 때문에, 어떤 채권자와의 관계에서 압류금지가 확대되더라도 다른 채권자가 당해 채권을 이중으로 압류한 경우 나중의 채권자와의 관계에서는 압류금지의 변경의 효력은 미치지 않고, 채무자로서는 그 채권자에 대하여 따로 신청을 하지 않으면 안 된다.

이 견해는 절대적 효력설에 대하여, 실무적인 실현 가능성이 크지 않다고 한다.

절대적 효력설도 경청할 만하다.

그러나 ㉠ 재판의 상대적 효력의 원칙, ㉡민사집행법 제246조 제3항이 압류금지 범위의 확대를 신청하는 채무자의 상황과 아울러 채권자의 상황을 고려하도록 하고 있고, 그에 따라 동일한 채무자에 대한 압류에 있어서도 압류채권자가 누구인가에 따라 압류금지의 범위를 달리해야 하는 경우가 있을 수 있는 점, ㉢ 특히 압류금지범위 감축의 경우는 신청채권자의 이익을 고려하여 하는 것인데, 이중압류의 경우에 ‘신청채권자를 위하여’ 재판에 의하여 압류가 허용된 부분에 대해서까지 압류의 경합이 생김으로써 ‘압류금지범위 감축 재판의 당사자가 아닌 다른 압류채권자’가 그 부분의 배당에 관여하게 되는 것은 압류금지채권 감축의 취지를 감안할 때 의문이 드는 점 등에 비추어 상대적 효력설이 타당하다고 생각된다.

⑶ 압류금지채권에 대해 압류명령을 발령하는 경우(민사집행법 제246조 제3항 후단) : [= 압류금지채권 범위축소]

㈎ 압류명령 발령의 요건

① 민사집행법 제246조 제3항의 조문 형식과 내용에 비추어, 제3항 후단에 의하여 압류명령을 할 때 고려해야 할 사정은 기본적으로는 제3항 전단의 압류금지범위 확장의 경우와 동일하다.

② 압류금지 부분에 대해 압류를 허용하지 않으면 채권자의 생활이 위태롭게 될 것까지는 필요하지 않고, 압류를 허용해도 채무자의 생활이 궁박 상태에 빠질 염려가 없는 경우에 채권자의 권리 실현에 필요불가결하고 달리 압류할 수 있는 적당한 재산이 없는 때에는 압류금지 부분에 대한 압류가 허용된다고 본다.

③ 이 결정을 하면서 신청채권자 이외에 다른 압류채권자의 사정까지 고려할 필요는 없다(압류 범위 확장의 효과가 신청채권자뿐만 아니라 이중으로 압류를 한 다른 채권자를 위해서도 발생하는 것으로 보아야 한다는 절대적 효력설에서도, 이 결정을 함에 있어 신청채권자 이외에 다른 압류채권자의 사정까지 고려할 필요는 없다고 한다).

㈏ 신청 등의 문제

① 압류금지 범위의 감축을 신청할 수 있는 자는 채권자이다.

가압류채권자도 신청을 할 수 있지만(민사집행법 제291조, 제246조 제3항), 단순한 배당요구 채권자는 이 신청을 할 수 없다. 다른 채권자에 대한 집행절차에 편승하는 배당요구 채권자를 민사집행법 제246조 제3항의 당사자 에 해당한다고 할 수 없기 때문이다.

② 압류금지범위의 감축을 구하는 신청의 대상으로 되는 채권은 민사집행법 제246조 제1항에 기재된 압류금지채권에 한정되고, 다른 특별법에 의하여 압류가 금지되어 있는 채권에 대하여는 민사집행법 제246조 제3항 후단이 적용되지 않는다.

③ 채권자는 압류명령을 신청함과 동시에 압류금지채권의 축소를 신청할 수 있다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결).

신청은 압류금지의 범위를 변경해야 하는 한도를 명시하여 압류할 수 있는 채권 부분에 대하여 압류명령을 구하는 식으로 한다.

명시방법은 채권의 비율로써 해도 좋다고 설명된다.

㈐ 재판 및 효과

① 압류금지범위의 감축재판은 이를 인용할 경우 압류금지채권 부분에 대하여 ‘압류명령을 발령하는’ 형태로 된다.

그 이외에는 압류금지범위의 확장의 경우와 다르지 않다.

② 압류금지채권의 범위변경의 재판은 법률에 규정된 압류금지채권의 범위를 집행법원의 재량에 의하여 변경하는 것이므로, 당사자의 절차 참여권 보장의 관점에서 채권자와 채무자 쌍방을 심문하고, 쌍방에게 집행법원에 판단자료를 제출할 기회를 부여하는 것이 바람직하다.

③ 압류금지채권의 범위 변경 재판의 효력이 미치는 범위에 관하여는, 해당 ‘채권’에 관한 한 그 재판의 당사자인지를 묻지 않고 모든 집행채권자와의 사이에서 생긴다는 견해(절대적 효력설)와 위 재판의 효력은 해당 ‘압류명령’에 관하여 ‘채권자’ 별로 생길 뿐이므로 그 재판의 당사자가 아닌 다른 채권자에게는 효력이 미치지 않는다는 견해(상대적 효력설)가 대립한다(위와 같은 견해대립은 관할법원에 관하여도 이어지는데, 절대적 효력설에서는 압류금지채권 범위변경 신청을 어느 법원에 해도 된다고 보는 반면, 상대적 효력설에서는 각 집행법원에 대하여 따로 신청해야 한다고 본다).

절대적 효력설을 취하는 견해는, 어떤 압류채권자를 위하여 압류금지범위가 감축되고 압류범위가 확장되는 경우에도 다른 압류가 경합한 때에는 각 압류집행의 효력은 압류가 확장된 부분에 미치고 또 배당요구효도 압류가 확장된 부분에 미친다고 한다.

압류금지의 범위가 채권자마다 다르다고 한다면 큰 혼란이 생길 수 있음을 주된 논거로 한다.

또한, 압류금지채권 부분에 대하여 발령된 압류명령이 취하되거나 당해 압류명령과 관계된 채권집행의 절차를 취소한다는 취지의 결정이 된 경우에는 압류가 확장된 부분에 대하여 압류가 경합된 경우라도 압류의 효력은 본래의 압류가 허용되는 범위까지 감축된다고 한다.

예를 들어, 甲이 채무자의 제3채무자에 대한 월 370만 원의 급료 등 채권을 1/2 범위(185만 원)에서 압류하였다가 압류금지범위의 축소신청을 하여 압류의 범위가 월 250만 원까지 확대된 상태에서, 다른 채권자 乙이 같은 채권을 압류함에 따라 월 250만 원 범위 내에서 압류의 경합이 생겼더라도, 甲의 압류가 취하 등으로 소멸하면 乙의 압류의 효력이 미치는 범위는 원래의 범위인 월 185만 원 한도로 감축된다고 한다.

상대적 효력설을 취하는 견해는, 압류금지채권 범위확장 재판에서와 같은 이유로 절대적 효력설을 받아들이기 어렵다고 한다.

절대적 효력설도 경청할 만하나, 압류금지채권 범위 확장 재판의 효력에 관하여 상대적 효력설을 취한 것과 같은 이유 및 논리적 일관성을 위하여 ‘상대적 효력설’이 타당하다고 생각된다.

⑷ 사정변경에 의한 민사집행법 제246조 제3항 재판의 취소 또는 변경(같은 조 제4항)

㈎ 요건

① 민사집행법 제246조 제3항의 재판을 한 뒤에 그 이유가 소멸되거나 사정이 바뀐 때에는 법원은 직권으로 또는 당사자의 신청에 따라 그 결정을 취소하거나 바꿀 수 있다(민사집행법 제246조 제4항은 이를 직접 규정하지 않고 민사집행법 제196조 제2항을 준용하고 있는데, 굳이 이와 같이 준용의 형식을 취하였어야 하는지 의문이다).

즉 (i) ‘민사집행법 제246조 제3항의 재판에 의하여 압류명령이 취소된 채권’을 다시 압류하거나, (ii) ‘민사집행법 제246조 제 항의 재판에 의하여 압류의 범위를 확장하여 발령된 압류명령’의 전부 또는 일부를 취소하는 것이 가능하다.

② 민사집행법 제246조 제4항은 ‘직권으로’ 결정을 취소하거나 바꿀 수 있다고 규정하는 점에서 압류금지채권의 범위 변경 절차와 다르다.

이와 관련하여, 사정변경 등이 있었음을 증명하는 것과의 관계상 집행법원이 직권으로 위 재판을 취소할 여지는 거의 없기 때문에 당사자의 신청에 의해서만 이를 인정하면 족하다는 견해가 있다.

③ 압류금지범위를 확장한 재판을 취소하여 해당 채권 부분을 다시 압류할 수 있는 사유로는, ⓐ 그 재판 후에 채권자의 경제적 상황 악화, ⓑ 부양가족의 감소 등으로 인한 채무자의 생활상황 호전, ⓒ 채무자에게 달리 생활자금을 얻을 방도가 생긴 것, ⓓ 압류금지범위 확장 재판 후에 압류채권자와의 관계에서 민사집행법 제246조 제3항 전단의 사정이 소멸한 것 등을 생각해 볼 수 있다.

④ 이와 달리 압류금지범위 축소의 재판을 취소하고 민사집행법 제246조 제3항 전단의 규정에 의하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소해야 할 사유로는, ㉠ 지출의 증가 등 채무자의 생활상의 궁박, ㉡ 채무자 급여의 증액 등 압류가능 부분의 증가, ㉢ 그 밖에 압류할 수 있는 적당한 재산이 생긴 것 등 여러 가지 사정이 고려될 수 있을 것이다.

⑤ 그런데 압류금지채권의 범위를 다시 확장해야 하는 방향으로 사정의 변경이 있었던 때에는 채무자로서는 새로이 민사집행법 제246조 제3항 전단에 따라 압류금지채권의 범위의 확장을 구할 수 있을 것이므로, 민사집행법 제246조 제4항은 그 규정형식에서 다소 아쉬움이 있다.

㈏ 신청 등의 문제

① ‘이유의 소멸 또는 사정의 변경’은 민사집행법 제246조 제3항의 재판이 있은 후의 그것을 의미하므로, 민사집행법 제246조 제3항의 재판이 확정된 후가 아니면 제4항의 사정변경 등에 의한 취소, 변경의 재판을 할 수 없다.

이처럼 ‘이유의 소멸’이란 민사집행법 제246조 제3항의 재판 후에 그 이유가 소멸한 것을 말하므로, 이는 사정의 변경과 따로 구별할 만한 다른 요건은 아니라고 볼 여지도 있다.

② 압류금지채권 범위의 확대 신청을 기각 또는 각하하는 결정에 대한 즉시항고 중에 이 신청을 인용해야 하는 사정이 생긴 경우라면 그 사유는 항고절차에서 주장할 수 있다.

압류금지채권의 범위를 감축하여 압류금지채권에 대해 발하여진 압류명령에 대한 즉시항고 중에 사정변경 등에 의하여 압류범위의 확장사유가 소멸한 때에는 그 사정변경 등에 의한 결과로서 압류명령 그 자체가 위법하게 되므로, 그 사유는 즉시항고의 사유로 주장할 수 있다.

③ 민사집행법 제246조 제3항의 재판이 그 당사자가 아닌 다른 채권자에게도 효력이 미친다는 입장(절대적 효력설)에서는, 제3항의 재판에 의하여 압류금지범위가 확장된 후 그 채권을 이중으로 압류한 채권자는 자기와의 관계에서 제3항 사정의 소멸 등을 이유로 압류금지범위의 확장 재판에 대한 취소를 구할 수 있다고 설명한다.

㈐ 재판

① 이 규정에 의한 재판은 결정 절차로 한다.

② 신청을 받아들일 경우의 절차는 다음과 같다.

압류금지채권 범위확장 재판에 대한 취소·변경 신청을 받아들이는 경우에는 ‘압류명령을 취소하거나 압류의 범위를 감축한 재판’의 전부 또는 일부를 취소하고 그 채권에 대하여 압류명령을 발령한다.

압류금지채권의 압류를 허용한 재판에 대한 취소·변경 신청을 받아들이는 경우에는 ‘그 재판에 의한 압류명령’의 전부 또는 일부를 취소한다.

후자의 재판은 민사집행의 절차 그 자체를 취소하는 재판으로서 확정되지 않으면 그 효력이 없다(민사집행법 제17조 제2항, 제1항).

③ 당사자의 절차 참여권 보장의 관점에서 채권자와 채무자 쌍방을 심문하고, 쌍방에게 집행법원에 판단자료를 제출할 기회를 부여하는 것이 바람직하다.

⑸ 압류금지채권의 목적물인 금원이 은행 등 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체된 경우와 압류의 금지

㈎ 2011. 4. 5. 개정 당시 신설된 민사집행법 제246조 제2항

① 근로기준법 제43조 제1항은 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다고 규정하고 있으나, 근로자의 희망에 따라 위 급료 등을 은행 등에 불입하는 방법에 의하여 지급해도 위와 같은 직접지급 또는 통화지급의 원칙에 반하지 않는 것으로 해석되고 있어서, 그와 같은 방법에 의한 급료 등의 지급이 널리 행해지고 있다.

② 그런데 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 채권은 채무자의 당해 금융기관에 대한 예금채권으로 변하여 종전의 채권과의 동일성을 상실하고, 압류명령 발령 당시 당해 예금으로 입금된 금원의 성격이 압류금지채권의 목적물인지, 혹은 그에 해당하지 않는 금원인지, 두 가지 금원이 혼입되어 있다면 예금액 중 압류금지채권액이 얼마인지를 가려낼 수 없다.

또한, 신속한 채권집행을 실현하기 위해서는 압류 단계에서는 피압류채권을 형식적· 획일적으로 판단하여야 한다.

그러므로 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 채무자의 제3채무자 금융기관에 대한 예금채권에 대하여는 압류금지의 효력이 미치지 않는다고 보아야 한다(대법원 1996. 12. 24.자 96마1302,1303 결정, 대법원 1999. 10. 6.자 99마4857 결정, 대법원 2008. 12. 12.자 2008마1774 결정, 대법원 2014. 7. 10. 선고 2013다25552 판결, 대법원 2016. 6. 3.자 2016마679 결정, 대법원 2017. 8. 18. 선고 2017도6229 판결).

③ 따라서 압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우에는 그 예금은 더 이상 압류금지채권에 해당하지 않는 것이지만, 이러한 경우에도 원래의 압류금지의 취지는 참작되어야 할 것이다.

민사집행법이 2011. 4. 5. 개정되기 전 판례는, ‘압류금지채권의 목적물이 채무자의 예금계좌에 입금된 경우의 채무자 보호를 위하여, 당시의 민사집행법 제246조 제2항(2011. 4. 5. 개정으로 제3항으로 위치가 바뀌었다)이 정하는 바에 따라 집행법원이 채무자의 신청에 의하여 채무자와 채권자의 생활 상황 기타의 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소 할 수 있다’는 입장이었다(대법원 2008. 12. 12.자 2008마1774 결정).

④ 2011. 4. 5. 개정 당시 신설된 민사집행법 제246조 제2항은, ‘집행법원은 제1항 제1호부터 제7호까지에 규정된 종류의 금원이 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우 채무자의 신청에 따라 그에 해당하는 부분의 압류명령을 취소하여야 한다’라고 규정하고 있다.

민사집행법 제246조 제3항과 달리 ‘채권자와 채무자의 생활형편, 그 밖의 사정’을 고려할 필요가 없이 취소하여야 한다(필요적 취소).

⑤ 현행법의 민사집행법 제246조 제2항에 관하여, 대법원은, 압류금지채권이 금융기관에 개설된 채무자의 계좌에 이체되는 경우 더 이상 압류금지의 효력이 미치지 않으므로 그 예금에 대한 압류명령은 유효하지만, 원래의 압류금지의 취지는 참작되어야 하므로 채무자의 신청에 의하여 압류명령을 취소하도록 한 것으로서 이는 민사집행법 제246조 제3항과 같은 ‘압류금지채권의 범위변경’에 해당한다고 판단하였다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013다25552 판결).

또한, 민사집행법 제246조 제2항에 따라 압류명령이 취소되었다 하더라도 압류명령은 장래에 대하여만 효력을 상실할 뿐(위 취소결정은 결정정본이 제3채무자에게 송달된 이후의 장래에 대하여 효력이 있을 뿐이다) 이미 완결된 집행행위에는 영향이 없고, 채권자가 집행행위로 취득한 금전을 채무자에게 부당이득으로 반환하여야 하는 것도 아니라고 판단하였다(대법원 2014. 7. 10. 선고 2013다25552 판결).

㈏ 채권자 심문 여부

① 민사집행법 제246조 제2항에 따른 압류금지채권 범위변경신청 사건의 경우, 같은 조 제3항의 사건과 달리 압류명령의 취소를 구하는 계좌에 같은 조 제1항 제1호부터 제7호까지에 규정된 압류금지채권의 목적물이 입금되었으면 필수적으로 그에 해당하는 부분의 압류명령을 취소하여야 하므로, 신청인(채무자)이 제출한 자료에 의하여 그 사실이 확인되면 절차가 지연되지 않도록 채권자를 심문하지 않고 신속하게 취소결정을 함이 바람직하다.

② 한편, 민사집행법 제246조 제1항 각 호의 압류금지채권이 아닌 특별법에 의한 압류금지채권의 목적물(예컨대 국민기초생활 수급자의 생계급여, 주거급여 등)이 채무자의 계좌에 이체된 경우에는 민사집행법 제246조 제2항이 적용되지 않으므로 채무자는 같은 조 제3항에 따라 압류명령의 취소를 신청할 수 있을 뿐인데, 실무에서는 이러한 경우에도 신청인(채무자)이 제출한 자료에 의하여 위 사실이 확인되면 채권자를 심문하지 않고 신속하게 취소결정을 하는 경우가 많다.

㈐ 압류금지채권 계좌입금 후 그에 대한 전부명령이 있는 경우 구제방법

① 통상 예금채권에 대한 압류명령과 전부명령이 함께 신청되기 때문에 채무자가 단순히 압류금지채권 범위변경 신청만을 해서는 실효가 없다.

그 신청으로 압류명령의 확정을 차단할 수 없고, 압류명령과 전부명령이 확정되면 압류채권은 압류채권자에게 이전되어 버리기 때문에, 결과적으로 압류금지채권 범위변경 신청은 신청의 이익이 없게 되고 만다.

② 따라서 이 경우 채무자는 압류금지채권 범위변경 신청을 함과 동시에 집행법원에 직권발동을 촉구하여 제3채무자에 대한 지급금지 취지의 잠정처분을 받은 다음(민사집행법 제246조 제4항, 제3항, 제196조 제3항, 제16조 제2항), 이를 이유로 전부명령에 대하여 즉시항고를 하여야 한다.

이때 항고법원은 집행정지문서를 제출한 것을 이유로 하는 즉시항고에 준하여, 다른 이유로 전부명령을 취소하는 경우를 제외하고는 즉시항고에 관한 재판을 유보하게 될 것이다(민사집행법 제229조 제8항 참조).

⑹ 잠정처분

㈎ 법원은 압류금지채권의 범위변경에 대한 재판(민사집행법 제246조 제3항 전단 및 후단) 또는 그 변경의 재판(민사집행법 제246조 제4항, 민사집행법 제196조 제2항)에 앞서, 채무자에게 담보를 제공하게 하거나 제공하게 하지 않고 강제집행을 일시정지하도록 명하거나, 채권자에게 담보를 제공하게 하고 그 집행을 계속하도록 명하는 등의 잠정처분을 할 수 있다(민사집행법 제246조 제4항, 제196조 제3항, 제16조 제2항)(대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결).

㈏ 이 잠정처분의 재판에 대하여는 불복할 수 없다(민사집행법 제246조 제4항, 민사집행법 제196조 제5항).

잠정적인 성격 때문에 불복을 허용하지 않는 것이다.

압류금지채권의 범위변경신청이 기각된 경우에는 이 잠정처분은 당연히 효력을 잃는다.

㈐ 이 잠정처분은 본안의 결론이 나기까지의 잠정적인 조치이지만, 그 내용의 중요성을 감안하여 그 처분의 내용을 양 당사자에게 고지하여야 한다(민사집행규칙 제7조 제1항 제6호).

⑺ 재판의 고지 및 불복

㈎ 신청을 받아들이는 결정은 신청인과 상대방에게 고지하여야 하고(민사집행규칙 제7조 제1항 제2호), 신청을 기각한 결정은 신청인에게 고지하여야 한다(민사집행규칙 제7조 제2항).

다만 위에서 본 잠정처분이 되어 있는 상황에서 신청이 기각되거나 각하된 때에는 신청인과 상대방 모두에게 고지하여야 한다(민사집행규칙 제7조 제1항 제6호).

㈏ 압류명령을 취소하는 결정이 확정된 때에는 법원사무관 등은 압류명령을 송달받은 제3채무자에게 그 사실을 통지하여야 한다(민사집행규칙 제160조 제1항).

㈐ 압류금지채권의 범위를 바꾸어 달라는 신청을 받아들인 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있고(민사집행법 제246조 제4항, 제196조 제4항, 신청을 기각한 결정에 대한 불복방법에 대하여는 ① 즉시항고에 의한다는 견해와 ② 집행에 관한 이의신청에 의한다는 견해가 있으나, 실무는 ‘전자의 입장’을 따르고 있다.

⑻ 관련 문제 (= 보이스피싱 피해자의 압류금지채권 범위변경신청)

㈎ 보이스피싱 피해자가 집행권원을 얻어서 당해 공동불법행위 가담자의 예금채권 등에 대하여 채권압류 및 추심명령을 신청하는 경우에도 보통의 경우와 마찬가지로 채무자의 1개월간의 생계유지에 필요한 예금으로 민사집행법 제246조 제1항 제8호, 민사집행법 시행령 제7조가 정하는 금액을 압류의 대상에서 제외하는 결정이 고지될 것이다.

㈏ 이 경우 피해자가 계좌이체된 당해 계좌의 예금채권 중 압류에서 제외된 부분에 대하여도 압류를 하여 달라는 취지의 압류금지채권 범위변경 신청을 하여 오는 경우가 있다.

실무는 이때 수사기록 등 객관적인 증거에 의하여 피해금이 이체된 당해 계좌에 해당함이 입증되는 경우 예금인출을 막기 위하여 채무자에 대한 별도의 심문절차를 거침이 없이 바로 결정을 하기도 한다(이때의 심문절차는 임의적이다. 민사집행법 제23조 제2항, 민사소송법 제134조 제1항, 제2항 참조).

㈐ 이와 관련하여 실무상 사법보좌관과 집행단독판사 사이의 사무분담이 문제되는 부분이 있다.

㈑ 한편, 실무상 제3채무자가 보이스피싱 피해자로부터 채무자 명의의 계좌에 대하여 ‘전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법’에 따른 지급정지 요청을 받고 관할 경찰서장으로부터 범죄 관련 계좌수사(등록·해제) 협조 의뢰를 받아 채무자 명의의 계좌를 부정계좌로 등록하고 그 즉시 지급정지 조치를 취하였으므로, 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 예금채권은 양도성이 없어 압류금지채권에 해당한다는 이유로 즉시항고를 하는 경우가 있다.

그러나 위와 같은 사정만으로는 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 예금채권이 양도금지채권에 해당한다고 할 수는 없을 것이다.

압류금지의 규정은 채권자의 희생 하에 채무자를 보호하는 예외적인 것이 므로 이를 쉽게 확장해석해서는 안 된다.

6. 압류할 채권이 채무자의 채권자 자신에 대한 채권인 경우

채권집행은 원래 집행채권자 – 집행채무자 – 제3채무자 세 당사자를 전제로 하는 것이지만, 채권자가 스스로를 제3채무자로 하여 채무자의 자신에 대한 채권을 압류하는 것도 허용된다(대법원 2017. 8. 21.자 2017마499 결정, 대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결).

7. 압류될 적격이 없는 채권에 대한 압류

⑴ 집행법원은 압류명령을 하기 전에 직권으로 채권의 압류될 적격을 심사하여 피압류적격이 없는 때에는 압류명령의 신청을 각하하여야 한다.

급여채권, 주택임대차보증금 반환채권 등과 같이 채권의 일정 부분에 대해서만 피압류적격이 없는 때에는 그 해당 부분에 대한 신청만을 각하할 수 있다.

⑵ 그러나 압류채권자는 압류명령을 신청할 때 그 채권이 압류할 수 있다는 것을 적극적으로 설명할 의무가 없고, 집행법원도 채무자나 제3채무자를 심문하지 않고 압류명령을 하기 때문에, 결국 압류채권자의 신청만을 가지고 조사하여 판단할 수밖에 없다. 그러므로 주장 자체로 분명하지 않는 한 압류될 적격이 없다는 것을 밝히기는 어렵다.

⑶ 압류될 적격이 없는 채권임에도 이를 간과하고 한 압류명령은, 실체법상 효력이 발생하지 않는다는 의미에서 무효이지만 절차법적으로 당연무효라고는 할 수 없으므로, 그 외관을 제거하기 위하여 즉시항고에 의하여 취소될 수 있다.

‘피압류채권의 부존재’(주장 자체로는 피압류적격이 있으나 실제로는 그 채권이 존재하지 않는 경우)와 달리 ‘압류될 적격의 흠결’은 즉시항고의 사유가 되므로 제3채무자는 즉시항고의 방법으로도 압류명령을 다툴 수 있다.

대법원은, 제1심 법원이 성질상 압류할 수 없는 채무자의 권한을 피압류적격이 있다고 잘못 판단하여 그에 대한 채권압류·추심명령 신청을 받아들이고, 항고심 법원이 채무자와 제3채무자의 즉시항고를 모두 기각하자 제3채무자가 재항고한 사안에서, 제1심 결정을 유지한 항고심 결정을 파기하고, “제1심 결정을 취소하고, 이 사건 채권압류 및 추심명령 신청을 각하한다”라는 결정(자판)을 하였다(대법원 2014. 12. 30.자 2014마1407 결정).

⑷ 압류될 적격이 없는 채권에 대하여 압류명령을 한 경우에도, 압류명령도 하나의 재판인 이상 이를 당연무효라고는 할 수 없고, 다만 ‘실체법상 효력이 발생하지 않는

다’는 의미에서 무효가 되고, 만일 압류명령 외에 추심명령이나 전부명령이 내려졌다면 제3채무자는 이러한 실체법상 무효를 이유로 추심금 또는 전부금 청구를 거절할 수 있다(대법원 1987. 3. 24. 선고 86다카1588 판결, 대법원 2000. 7. 4. 선고 2000다21048 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2008다11702 판결, 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013다71180 판결 등).

III. 판례의 태도

1. 계속적 위임관계에 있는 주식회사 이사 등의 보수(퇴직금채권 포함)가 민사집행법 제246조 제1항 제4호 또는 제5호의 압류금지채권에 해당 하는지 여부 [이하 대법원판례해설 제115호, 양진수 P.174-214 참조]

가. 이사 등의 보수청구권 및 이사 등의 예외적 근로자성 [이하 대법원판례해설 제115호, 양진수 P.174-214 참조]

⑴ 이사 등에게 지급되는 월급⋅상여금(‘재직 중’ 지급)뿐만 아니라 퇴직금⋅퇴직위로금(‘퇴직 후’ 지급)도 상법 제388조의 ‘이사의 보수’에 해당함

① 이사⋅감사의 보수란 일반적으로 ‘이사⋅감사로서의 직무수행에 대한 대가로서 회사로부터 지급받는 일체의 경제적 이익’이다. 판례도 퇴직금⋅퇴직위로금을 ‘보수’에 포함시키고 있다[대법원 2014. 5. 29. 선고 2012다98720 판결(이사의 보수에는 월급․상여금 등 명칭을 불문하고 ‘이사의 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 대가’가 모두 포함되고, ‘퇴직금’ 내지 ‘퇴직위로금’도 그 재직 중의 직무집행의 대가로 지급되는 보수의 일종임), 대법원 2003. 9. 26. 선고 2002다64681 판결(주식회사의 이사, 감사 등 임원이 일정한 보수를 받는 경우에도 이를 근로기준법 소정의 임금이라 할 수 없고, 회사의 규정에 의하여 이사 등 임원에게 ‘퇴직금’을 지급하는 경우에도 그 퇴직금은 근로기준법 소정의 퇴직금이 아니라 ‘재직 중의 직무집행에 대한 대가로 지급되는 보수’에 불과함)].

② 위와 같은 판례의 입장은, ‘퇴직금’의 법적 성질이 ‘후불적 임금’이고 구 민사소송법상의 압류금지채권에 해당한다고 본 대법원 2000. 6. 8.자 2000마1439 결정과 같은 맥락이다.

따라서 ‘재직 중에 가지는’ 이사의 보수청구권을 압류금지채권으로 볼 수 있다면, ‘퇴직금’ 형태의 보수청구권도 압류금지채권으로 봄이 타당하다(다만 ‘퇴직연금’의 형식을 취했을 때 어떻게 취급할 것인지는 별도로 검토한다).

⑵ 합리적인 범위를 초과하는 부분에 대하여는 이사의 보수청구권 행사 자체가 제한됨

① 이사⋅감사가 회사에 대하여 제공하는 반대급부와 그 지급받는 보수 사이에는 합리적 비례관계가 유지되어야 하므로 그 보수가 합리적인 수준을 벗어나서 현저히 균형성을 잃을 정도로 과다하거나, 오로지 보수의 지급이라는 형식으로 회사의 자금을 개인에게 지급하기 위한 방편으로 이사⋅감사로 선임하였다는 등의 특별한 사정이 있는 경우에는 보수청구권의 일부 또는 전부에 대한 행사가 제한되고 회사는 합리적이라고 인정되는 범위를 초과하여 지급된 보수의 반환을 구할 수 있다고 봄이 타당하다(대법원 2015. 9. 10. 선고 2015다213308 판결).

② 위와 같은 법리에 따라 그 행사가 제한되는 부분은 ‘실체법상 무효’라는 의미라고 봄이 타당하므로(판례에 의하면 초과하여 지급된 보수의 ‘반환’까지 구할 수 있다), 합리적인 범위를 초과하여 청구하는 부분(= 실체법상 무효인 부분)에 대해서는 압류금지채권에 해당하는지를 따질 필요가 없다.

⑶ 다만 이른바 ‘명목상 이사’의 경우에도 보수청구권 자체는 인정된다.

① 법적으로는 주식회사 이사⋅감사의 지위를 갖지만 회사와의 명시적 또는 묵시적 약정에 따라 이사⋅감사로서의 실질적인 직무를 수행하지 않는 이른바 명목상 이사⋅감사도 법인인 회사의 기관으로서 회사가 사회적 실체로서 성립하고 활동하는 데 필요한 기초를 제공함과 아울러 상법이 정한 권한과 의무를 갖고 그 의무 위반에 따른 책임을 부담하는 것은 일반적인 이사⋅감사와 다를 바 없으므로, 과다한 보수에 대한 사법적 통제의 문제는 별론으로 하더라도, 오로지 보수의 지급이라는 형식으로 회사의 자금을 개인에게 지급하기 위한 방편으로 이사⋅감사로 선임한 것이라는 등의 특별한 사정이 없는 한, 회사에 대하여 상법 제388조, 제415조에 따라 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 결정된 보수의 청구권을 갖는다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다236311 판결, 同旨 대법원 2015. 9. 10. 선고 2015다213308 판결).

② 압류금지설(= 압류금지채권 해당설)을 취한다 하더라도, 이러한 명목상 이사의 보수청구권까지 압류금지채권으로 보호해야 한다는 것은 아니다.

⑷ 일정한 요건이 충족되면 회사의 임원이라 하더라도 “근로기준법상의 근로자”로 볼 수 있다.

㈎ 이사⋅감사 등 임원의 경우 : 대표이사나 사용자의 지휘⋅감독[대법원 2003. 9. 26. 선고 2002다64681 판결(同旨: 대법원 2013. 6. 27. 선고 2010다57459 판결, 대법원 2017. 11. 9. 선고 2012다10959 판결 등 다수)]

㈏ 대표이사의 경우 : 의사결정권자인 실제 경영자의 구체적⋅개별적인 지휘⋅감독[대법원 2009. 8. 20. 선고 2009두1440 판결(同旨: 대법원 2014. 5. 29. 선고 2012다98720 판결)]

나. 종전 판례의 태도

⑴ 대법원 2004. 6. 18.자 2004마336 결정(이하 ‘지방의회 의원 결정’이라 약칭) : 지방의회의원이 지급받는 비용들은 근로자의 근로의 대가로서의 급여와는 그 성격이 다른 것으로서 지방의회의원은 지방자치법에서 정한 겸직의 제한을 받는 외에는 보수를 수반한 겸직이 금지되고 있지 아니하므로 지방의회의원에게 지급되는 비용들은 민사집행법 제246조 제1항에서 정한 압류금지채권에 해당하지 아니한다.

⑵ 대법원 2014. 8. 11.자 2011마2482 결정(이하 편의상 ‘국회의원 세비결정’이라 약칭) : ① ‘실비보전’의 성격을 가지는 금원은 그 전부가 성질상 압류의 대상 자체가 되지 않는다고 보았고, ② 국회의원의 계속적인 직무활동 내지 역무의 제공에 대한 대가로서 지급되는 ‘급여’로서의 성격을 가지는 금원(= 수당)은 민사집행법 제246조 제1항 제4호의 압류금지채권에 해당한다고 보았다.

다. 허용 여부

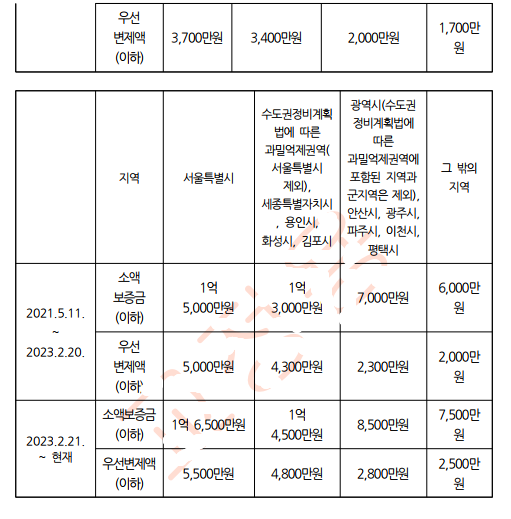

⑴ 이에 대하여는 ① 압류허용설(= 압류금지채권 불해당설), ② 절충설(“이사 등의 계속적 위임관계에 따른 보수”의 실질이 근로자가 받는 임금과 마찬가지라고 평가될 수 있는 경우에 한하여 압류금지채권으로 보아야 한다는 견해), ③ 압류금지설의 대립이 있다.

⑵ 압류금지설(= 압류금지채권 해당설)이 타당하다(다만 ‘합리적 범위 초과’, ‘명목상 이사인 경우’와 같은 예외가 있다). 민사집행법 제246조 제1항 제4호, 제5호의 입법 취지는 비단 ‘근로기준법상의 근로자’의 보호에 한정된다고 볼 수 없기 때문이다.

⑶ 압류금지설을 취하더라도, “압류금지채권으로 인정되는 범위”를 “상법상 보수청구권이 인정되는 범위”와 반드시 일치시킬 필요는 없다. 판례는 “법적으로는 주식회사 이사⋅감사의 지위를 갖지만 회사와의 명시적 또는 묵시적 약정에 따라 이사⋅감사로서의 실질적인 직무를 수행하지 않는 이른바 명목상 이사⋅감사”의 상법상 보수청구권을 인정하고 있다. 그런데 이사 등 임원의 급여채권이 민사집행법 제246조 제1항 제4호, 제5호의 압류금지채권에 해당한다고 본 핵심적인 근거는 ‘계속적인 직무수행에 대한 대가’라는 것이므로, 실질적인 직무수행이 없는 ‘명목상 이사’의 보수청구권은 압류금지채권에 해당하지 않는다고 보아야 논리적이다.

⑷ 이상의 검토 내용을 표로 정리하면 다음과 같다.

2. 퇴직한 이사 등의 ‘퇴직연금’(≠퇴직금) 채권도 민사집행법 제246조 제1항 제4호 또는 제5호의 압류금지채권에 해당하는지 여부 [이하 대법원판례해설 제115호, 양진수 P.174-214 참조]

가. 근로자퇴직급여보장법(이하 ‘퇴직급여법’이라 한다)상 퇴직급여

⑴ 퇴직급여 제도

퇴직급여 제도란, ① 퇴직급여법 제8조에 따른 ‘퇴직금’제도, ② ‘확정급여형 퇴직연금’ 제도, ③ ‘확정기여형 퇴직연금’제도를 말한다(제2조 제6호).

사용자는 퇴직하는 근로자에게 급여를 지급하기 위하여 ‘퇴직급여’ 제도 중 하나이상의 제도를 설정하여야 하고(제4조 제1항), 이를 설정하지 않은 경우에는 퇴직급여법 제8조 제1항에 따른 ‘퇴직금’ 제도를 설정한 것으로 본다(제11조).

퇴직금제도를 설정하려는 사용자는 계속근로기간 1년에 대하여 30일분 이상의 평균임금을 퇴직금으로 퇴직근로자에게 지급할 수 있는 제도를 설정하여야 한다(제8조 제1항).

⑵ 퇴직연금 제도

퇴직연금 제도란 ‘확정급여형’ 퇴직연금제도, ‘확정기여형’ 퇴직연금제도 및 ‘개인형’ 퇴직연금제도를 말한다(제2조 제7호).

① 확정급여형 퇴직연금 제도

‘근로자가 받을 급여’의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금 제도이다(제2조 제8호). 확정급여형 퇴직연금 제도를 설정한 사용자는 급여지급능력을 확보하기 위하여 매 사업연도 말 법이 정하는 최소적립금 이상을 적립금으로 적립하여야 한다(제16조 제1항 본문). 사용자는 가입자의 퇴직 등 퇴직급여법 제17조 제1항에 따른 급여를 지급할 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직연금사업자로 하여금 적립금의 범위에서 지급의무가 있는 급여 전액을 지급하도록 하여야 한다(제17조 제2항 본문). 급여의 지급은 가입자가 지정한 개인형 퇴직연금 제도의 계정으로 이전하는 방법으로 한다(제17조 제4항 본문). 가입자가 개인형 퇴직연금 제도의 계정을 지정하지 않은 경우에는 해당 퇴직연금사업자가 운영하는 계정으로 이전하고, 이 경우 가입자가 해당 퇴직연금사업자에게 개인형 퇴직연금 제도를 설정한 것으로 본다(제 17조 제5항).

② 확정기여형 퇴직연금 제도

급여의 지급을 위하여 ‘사용자가 부담하여야 할 부담금’의 수준이 사전에 결정되어 있는 퇴직연금 제도이다(제2조 제9호). 확정기여형 퇴직연금 제도를 설정하는 경우 급여의 종류, 수급요건과 급여 지급의 절차⋅방법에 관하여는 퇴직급여법 제17조 제1항, 제4항 및 제5항을 준용한다(제19조 제2항).

사용자는 가입자의 연간 임금총액의 12분의 1 이상에 해당하는 부담금을 매년 1 회 이상 정기적으로 현금으로 가입자의 확정기여형 퇴직연금제도 계정에 납입하여야 한다(제20조 제1항, 제3항). 가입자는 퇴직할 때에 받을 급여를 갈음하여 그 운용 중인 자산을 가입자가 설정한 개인형 퇴직연금 제도의 계정으로 이전해 줄 것을 해당 퇴직연금사업자에게 요청할 수 있다(제20조 제6항).

③ 개인형 퇴직연금 제도

가입자의 선택에 따라 가입자가 납입한 일시금이나 사용자 또는 가입자가 납입한 부담금을 적립⋅운용하기 위하여 설정한 퇴직연금 제도로서 ‘급여의 수준이나 부담금의 수준이 확정되지 않은’ 퇴직연금 제도이다(제2조 제10호).

퇴직급여법 제24조는 개인형 퇴직연금 제도의 설정 및 운영 등에 관하여 규정하고 있다.

‘퇴직금’은 ‘퇴직급여’에 해당하지만, ‘퇴직연금’에는 해당하지 않는다. 또한 ‘개인 형 퇴직연금’은 ‘퇴직연금’에 해당하지만, ‘퇴직급여’에는 해당하지 않는다.

나. 위 쟁점에 대한 검토

⑴ ‘퇴직연금’에 가입한 이사 등 임원이 근로기준법상의 근로자로서의 요건을 갖추지 못한 경우에 ‘퇴직급여법상의’ 보호를 받지 못함은 분명하다(대법원 2016. 12. 1. 선고 2015다244333 판결). 그렇다면 ‘민사집행법상의’ 보호는 받을 수 있는지 살펴볼 필요가 있다.

⑵ 이 쟁점에 대해서는 우리 민사집행법상의 압류금지채권에 해당하지 않는다는 견해가 있을 수 있다.

일반론적으로 ‘퇴직연금’ 제도를 회사의 규약에 의하여 ‘임원’이 가입하도록 하는 것 자체는 허용될 수 있을지 모르나, 이 사건에서는 소외 회사의 ‘퇴직연금규약’에서조차도 그 가입자격을 ‘근로자’로 한정하고 있다. 따라서 원고는 ‘퇴직연금규약에 따른’ 퇴직연금 채권이라는 주장도 할 수 없고, 그야말로 사적(私的)인 계약상의 청구권일 뿐이다.

⑶ 그러나 이사 등의 퇴직연금사업자에 대한 퇴직연금 채권이라 하더라도 ‘재직 중 직무수행에 대한 대가’로 볼 수 있는 경우에는 민사집행법 제246조 제1항 제4호 본문의 “퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권”에 해당한다고 봄이 타당하다. 대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결도 같은 입장을 취하고 있다.

다. 회사의 이사, 대표이사의 회사에 대한 퇴직금 등 보수청구권과 퇴직연금사업자에 대한 퇴직연금채권이 민사집행법상의 압류금지채권에 해당하는지 여부(대법원 2018. 5. 30. 선고 2015다51968 판결)

⑴ 상법 제388조가 정하는 ‘이사의 보수’에는 월급·상여금 등 명칭을 불문하고 이사의 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 대가가 모두 포함되고, 퇴직금 또는 퇴직위로금도 그 재직 중의 직무수행에 대한 대가로 지급되는 급여로서 상법 제388조의 ‘이사의 보수’에 해당한다. 주식회사의 이사, 대표이사(이하 ‘이사 등’이라고 한다)의 보수청구권(퇴직금 등의 청구권을 포함한다)은, 그 보수가 합리적인 수준을 벗어나서 현저히 균형을 잃을 정도로 과다하거나, 이를 행사하는 사람이 법적으로는 주식회사 이사 등의 지위에 있으나 이사 등으로서의 실질적인 직무를 수행하지 않는 이른바 명목상 이사 등에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 이상 민사집행법 제246조 제1항 제4호 또는 제5호가 정하는 압류금지채권에 해당한다고 보아야 한다.

⑵ 회사가 퇴직하는 근로자나 이사 등 임원에게 급여를 지급하기 위하여 퇴직연금 제도를 설정하고 은행, 보험회사 등 근로자퇴직급여 보장법 제26조가 정하는 퇴직연금사업자(이하 ‘퇴직연금사업자’라고만 한다)와 퇴직연금의 운용관리 및 자산관리 업무에 관한 계약을 체결하였을 때, 재직 중에 위와 같은 퇴직연금에 가입하였다가 퇴직한 이사, 대표이사(이하 ‘이사 등’이라고 한다)는 그러한 퇴직연금사업자를 상대로 퇴직연금 채권을 가진다. 근로기준법상의 근로자에 해당하지 않는 이사 등의 퇴직연금 채권에 대해서는 ‘퇴직연금 제도의 급여를 받을 권리’의 양도 금지를 규정한 근로자퇴직급여 보장법 제7조 제1항은 적용되지 않는다. 그러나 위와 같은 퇴직연금이 이사 등의 재직 중의 직무수행에 대한 대가로서 지급되는 급여라고 볼 수 있는 경우에는 그 이사 등의 퇴직연금사업자에 대한 퇴직연금 채권은 민사집행법 제246조 제1항 제4호 본문이 정하는 ‘퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질의 급여채권’으로서 압류금지채권에 해당한다고 보아야 한다. 이러한 퇴직연금이 이사 등의 재직 중의 직무수행에 대한 대가로서 지급되는 급여에 해당하는지는 회사가 퇴직연금 제도를 설정한 경위와 그 구체적인 내용, 이와 관련된 회사의 정관이나 이사회, 주주총회 결의의 존부와 그 내용, 이사 등이 회사에서 실질적으로 수행한 직무의 내용과 성격, 지급되는 퇴직연금의 액수가 이사 등이 수행한 직무에 비하여 합리적인 수준을 벗어나 현저히 과다한지, 당해 퇴직연금 이외에 회사가 이사 등에게 퇴직금이나 퇴직위로금 등의 명목으로 재직 중의 직무수행에 대한 대가로 지급하였거나 지급할 급여가 있는지, 퇴직연금사업자 또는 다른 금융기관이 당해 이사 등에게 퇴직연금의 명목으로 지급하였거나 지급할 다른 급여의 존부와 그 액수, 그 회사의 다른 임원들이 퇴직금, 퇴직연금 등의 명목으로 수령하는 급여와의 형평성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

⑶ 위 판결은 아래의 점들에 관하여 분명히 입장을 밝히고 있다.

① 먼저, 민사집행법 제246조 제1항 제4호 및 제5호의 압류금지채권 제도의 취지를 구체화하였고, 당해 채무자가 ‘근로기준법상의 근로자’에 해당하는지 여부가 아닌, 당해 채권이 ‘채무자가 계속적으로 일정한 일을 하면서 그 대가로 정기적으로 얻는 경제적 수입’ 또는 ‘그러한 일에 더 이상 종사하지 않게 된 후에 이미 한 일에 대한 대가로서 일시에 또는 정기적으로 얻게 되는 경제적 수입’에 해당하는지 여부가 가장 중요한 기준임을 선언하였다.

② 다음으로, 주식회사의 이사 등의 회사에 대한 보수청구권(퇴직금 등의 청구권 포함)도 특별한 사정이 없는 한 민사집행법 제246조 제1항 제4호 또는 제5호가 정하는 압류금지채권에 해당한다고 판단하면서, 그러한 ‘특별한 사정’을 구체적으로 예시하였다.

③ 여기에서 한걸음 더 나아가, 원래 근로자퇴직급여 보장법상 퇴직연금 제도는 근로자를 위하여 마련된 제도이기는 하나, 회사가 퇴직근로자뿐만 아니라 퇴직하는 이사 등 임원에게까지 급여를 지급하기 위하여 퇴직연금 제도를 설정하고 퇴직연금 사업자와 퇴직연금의 운용관리 및 자산관리 업무에 관한 계약을 체결하였을 때, 재직 중에 위와 같은 퇴직연금에 가입하였다가 퇴직한 이사 등이 그러한 퇴직연금사업자를 상대로 가지는 퇴직연금 채권은 ‘이사 등의 재직 중의 직무수행에 대한 대가로서 지급되는 급여’라고 볼 수 있는 경우에 민사집행법 제246조 제1항 제4호 본문이 정하는 압류금지채권에 해당한다고 판단하였다.

④ 위 판결은 이에 그치지 않고 이사 등이 퇴직연금 제도를 악용할 가능성을 줄이고, 하급심이 원활한 심리를 할 수 있도록 세심한 고려를 하고 있다. 즉 ‘이사 등의 재직 중의 직무수행에 대한 대가로서 지급되는 급여’에 대한 판단기준과 하급심이 심리할 사항을 구체적으로 열거하고 있고, 압류금지채권으로 봄으로써 불이익을 입을 수 있는 채권자를 보호하기 위한 법리 역시 함께 선언하고 있다.

3. 민사집행법상 보장성보험의 보험금청구권에 대한 압류금지 [이하 대법원판례해설 제117호, 김윤종 P.290-319 참조]

가. 판례의 태도

① 판례는 보험계약자 丙의 채권자(원고)가 집행권원을 가지고 丙과 보험계약을 체결한 생명보험회사(피고)를 제3채무자로 하여 丙이 피고에 대하여 가지는 보험금 또는 해약환급금 채권의 추심명령에 기하여 보험계약을 해지하고 추심금을 청구하는 사안에서 보험계약자의 해약환급금청구권에 대하여 금융기관 등 추심명령을 받은 채권자가 추심권에 기해 보험계약을 해지하고 그 지급을 구할 수 있다고 판단한 바 있다(대법원 2009. 6. 23. 선고 2007다26165 판결).

② 위 대법원판결은 해지환급금청구권에 관하여 압류 및 추심명령의 대상이 되는 채권으로 보고 압류하거나 추심명령을 받았다고 바로 보험계약이 해지되는 것은 아니지만 해지권은 추심목적을 달성하기 위하여 인정되고 추심권에 기하여 보험계약을 해지할 수 있으며 채권자는 대위권 행사가 아니라 자기의 이름으로 해지할 수 있다고 명시적으로 밝혔다.

나. 민사집행법의 개정 : 보장성보험의 보험금채권을 압류금지채권으로 규정함

민사집행법(2011. 4. 5. 법률 제10580호로 개정) 제246조 제1항에서 압류금지채권 중 하나로 보장성보험의 보험금(해약환급금과 만기환급금을 포함함)을 규정하고 있다.

민사집행법 시행령 제6조 제1항 제3호 ㈎ 목의 해약환급금 규정에 따라 보장성보험의 해약환급금 전액을 압류금지범위로 정하고 있다.

다. 보장성보험과 저축성보험

⑴ 보험계약의 구분

상법에서는 보험계약을 크게 손해보험과 인보험으로 구분하고 있다.

보험업법에서는 보험상품의 종류를 생명보험상품, 손해보험상품 및 제3보험상품으로 구분하고 있다(보험업법 제2조).

보험업법 시행령에서는 제3보험상품의 보험종목을 상해보험, 질병보험, 간병보험 등으로 규정하고 있다.

⑵ 생명보험에서 보장성보험과 저축성보험의 구분

㈎ 보장성보험

① 보장성보험이란 생명․상해․질병․사고 등 피보험자의 생명과 신체에 관련하여 발생할 수 있는 경제적 위험에 대비하여 보험사고가 발생하였을 경우 피보험자에게 약속된 보험금을 지급하는 것을 주된 목적으로 하는 보험상품을 의미한다.

② 보장성보험은 보험료를 적게 거두어 보험금을 높게 지급하므로 중도해지나 만기도래 시 환급금이 납입보험료보다 적은 것이 일반적이므로, 기준연령에서 생존 시 지급되는 급부의 합계액이 이미 납입한 보험료를 초과하지 않는 보험을 말한다.

③ 보험의 주된 목적이 생명․신체 등에서 발생할 수 있는 위험의 담보이므로 사망과 재해 및 질병 등의 보험사고가 발생하였을 때, 이에 대한 사망보험금이나 치료비, 수술비, 입원비 등을 지급하는 것이 주된 보장 내용이 된다.

④ 보험사고라는 우발적인 위험을 인수하는 것이므로 보장기간 경과로 납입한 보험료 대부분이 소멸되고 해약환급금은 납입보험료보다 적어서 채권자들이 해지권을 행사하더라도 이를 통해 얻는 만족보다 그로 인한 기본적인 생활이나 건강상의 보장을 잃게 되는 보험계약자(채무자)의 피해가 더 크다고 할 수 있다. 그래서 민사집행법 시행령에서 보장성보험의 해약환급금에 대해서는 액수에 상관없이 모두 압류를 금지하고 있는 것이다.

㈏ 저축성보험

① 저축성보험은 목돈이나 노후생활자금을 마련하는 것을 주된 목적으로 한 보험상품이므로, 피보험자가 생존하여 만기가 도래하였을 때 지급되는 환급금이 이미 납입한 보험료의 총액보다 많은 보험을 의미한다. 보험계약자가 납입하는 보험료에 일정한 이율에 따른 이자가 가산된다.

② 저축성보험은 보험료 중 사업비와 보장에 필요한 부분을 제외한 금액에 대하여 높은 이율로 적립하여 만기에 지급하므로 장기간에 걸쳐 안정적인 이익을 얻으려는 저축목적에 효과적이다.

③ 납입보험금의 규모나 보험료의 구성, 지급받는 보험금의 내용에 비추어 보면 생명․신체 등에 발생할 수 있는 위험의 담보라기보다는 저축목적이 더 커서 보험금이나 해약환급금의 압류제한의 필요성이 적다.

라. 보험계약 중 저축성보험 부분의 분리해지 및 해당 부분 환급금청구권 압류 가능성(대법원 2018. 12. 27. 선고 2015다50286 판결)

⑴ 이 사건 보험계약의 내용

① 대법원 2018. 12. 27. 선고 2015다50286 판결에서 이 사건 보험의 특징은 사망․질병․재해에 대한 보장을 강화하면서도 저축성 기능을 겸비하였다는 것이다. 이에 따라 이 사건 보험계약 약관 제2조에 따르면, ‘보장성 부분’과 ‘적립성 부분’의 계약이 구분되고 각 보험료가 나누어 정해져 있다.

② 이 사건 보험계약은 상품명이 ‘저축보험’인데도 피보험자의 상해나 질병 등에 대하여 매우 다양하고 폭넓은 보장을 내용으로 하고 있다는 것이 큰 특징이다.

⑵ 분리해지 여부

① 이 사건 보험계약의 약관 제2조에서는 ‘보장계약’과 ‘적립계약’을 합하여 ‘계약’이라고 하고, ‘보장계약보험료’와 ‘적립계약보험료’를 합하여 ‘기본보험료’라고 규정하고 있으므로, 만일 이 사건 보험을 두 개의 보험계약이 결합된 보험상품으로 볼 수 있다면 이는 분리하여 해지 가능할 것이다.

② 상법 제649조는 보험사고 발생 전 보험계약자가 임의로 보험계약을 일부해지 할 수 있도록 규정하고 있다.

판례는 생명보험계약에서 보험사고 발생위험의 변경 또는 증가 사실에 대한 통지의무를 해태한 경우 약관상 보험금 감액지급 규정은 실질적으로 보험계약의 일부 해지라고 보았다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002다63312 판결).

③ 상법에서 전제로 하는 보험계약의 ‘일부 해지’의 개념은 양적 일부 해지로서 보장 내용의 일부를 축소하거나 추가하여 보험금의 액수에 변동이 발생하는 것을 예상한 것이지, 이 사건 보험계약에서와 같이 그 일부를 해지하면 보험상품의 성질과 목적이 변경되는 질적 일부 해지까지 가능하다는 취지로 볼 수 없다.

④ 보험이란 위험보장을 목적으로 우연한 사건 발생에 관하여 보험금을 지 급하기로 하는 계약으로 재산적 성격 외에도 사회보장적 성격이 강하다. 특히 해약환급금채권은 보험기간 중 보험사고가 발생하면 소멸하는 채권으로 압류 당시까지 보험 사고가 발생하지 아니하였음을 이유로 채권자가 해당 보험계약의 일부를 해지하여 보험의 기능 중 일부를 상실시키면 그 자체로 보험의 보장성 기능이 크게 훼손될 우려가 있다.

더욱이 보장성보험이 주된 내용을 이루는 경우에는 해약환급금채권은 보험계약자 가 보험을 유지함으로써 얻을 수 있는 이득에 비해 그 가치가 떨어지므로 그중 저축성보험 부분만을 일부 해지하여 채권자를 보호할 필요가 있는지 의문이다.

⑤ 따라서 대법원 2018. 12. 27. 선고 2015다50286 판결은 민사집행법상 압류가 금지되는 ‘보장성보험’에는 저축성보험으로서의 성격을 겸유하고 있는 보험도 포함된다고 보고, 나아가 저축성보험 부분의 부분해지 및 압류는 허용되지 않는다고 판단하였다.

⑶ 민사집행법상 ‘보장성보험’에 해당하는지 여부

① 보장성보험을 넓게 보아 적립기능이 주된 목적인 경우에도 보장성보험의 성격이 있다면 보장성보험으로 보아야 한다는 견해(제1설), ② 보험상품의 전반적 특징과 법적 성질을 고려하여 주된 기능이 보장성보험인 경우에 한하여 보장성보험으로 보아야 한다는 견해(제2설)와, ③ 보험료의 합계액이 만기보험금보다 적은 경우에만 보장성보험으로 보아야 한다 는 견해(제3설)의 대립이 있다.

대법원 2018. 12. 27. 선고 2015다50286 판결은 원칙적으로 보험업법감독규정에 따라 만기환급금이나 해지환급금의 환급률을 기준으로 하되, 해당 보험이 예정하는 보험사고의 성질, 보험가입 목적, 납입보험료의 규모와 보험료의 구성, 지급받는 보험료의 내용 등을 종합적으로 고려하여 보장성보험이 그 주된 특질로 인정될 때에는 민사집행법상 ‘보장성 보험’에 해당한다고 보았다(제3설을 원칙으로 하되 제2설을 예외로 인정함). 즉, 만기환급금이나 해약환급금의 환급률을 일응의 기준으로 삼되, 해당 보험의 특수성을 고려하고 제반 사정을 종합하여 보장성보험 여부를 정하여야 한다는 것이다.

마. 민사집행법 제246조(압류금지채권)에서 규정하는 보장성보험의 성격(대법원 2018. 12. 27. 선고 2015다50286 판결)

⑴ 이 사건의 쟁점은, '하나의 보험계약에 보장성보험과 저축성보험의 성격이 모두 있을 때 민사집행법 제246조(압류금지채권) 제1항 제7호에서 규정하는 보장성보험으로 인정될 수 있는 요건'이다.

⑵ 보장성보험이란 생명, 상해, 질병, 사고 등 피보험자의 생명·신체와 관련하여 발생할 수 있는 경제적 위험에 대비하여 보험사고가 발생하였을 경우 피보험자에게 약속된 보험금을 지급하는 것을 주된 목적으로 한 보험으로, 일반적으로는 만기가 되었을 때 보험회사가 지급하는 돈이 납입받은 보험료 총액을 초과하지 않는 보험을 말한다. 반면 저축성보험은 목돈이나 노후생활자금을 마련하는 것을 주된 목적으로 한 보험으로 피보험자가 생존하여 만기가 되었을 때 지급되는 보험금이 납입보험료에 일정한 이율에 따른 돈이 가산되어 납입보험료의 총액보다 많은 보험이다.

⑶ 보험계약 중에는 보장성보험과 저축성보험의 성격을 함께 가지는 것도 많이 있다. 만일 보장성보험계약과 저축성보험계약이라는 독립된 두 개의 보험계약이 결합된 경우라면 저축성보험계약 부분만을 분리하여 이를 해지하고 압류할 수 있을 것이다. 이와 달리 하나의 보험계약에 보장성보험과 저축성보험의 성격이 모두 있는 경우에 그 중 저축성보험의 성격을 갖는 계약 부분만을 분리하여 이를 해지하고 압류할 수 있는지가 문제된다. 민사집행법에서 보장성보험이 가지는 사회보장적 성격을 고려하여 압류금지채권으로 규정한 입법취지를 고려할 때 하나의 보험계약이 보장성보험과 더불어 저축성보험의 성격을 함께 가지고 있다 하더라도 저축성보험 부분만을 분리하여 해지할 수는 없다고 보아야 한다. 이처럼 하나의 보험계약에 보장성보험과 저축성보험의 성격이 모두 있는 경우에 저축성보험의 성격을 갖는 계약 부분만을 분리하여 해지할 수 없다면, 해당 보험 전체를 두고 민사집행법 제246조 제1항 제7호에서 규정하는 ‘보장성보험’에 해당하는지 여부를 결정하여야 한다. 원칙적으로 보험 가입 당시 예정된 해당 보험의 만기환급금이 보험계약자의 납입보험료 총액을 초과하는지를 기준으로 하여, 만기환급금이 납입보험료 총액을 초과하지 않으면 민사집행법 제246조 제1항 제7호에서 규정하는 ‘보장성보험’에 해당한다고 보아야 한다. 그러나 만기환급금이 납입보험료 총액을 초과하더라도, 해당 보험이 예정하는 보험사고의 성질과 보험가입 목적, 납입보험료의 규모와 보험료의 구성, 지급받는 보험료의 내용 등을 종합적으로 고려하였을 때 보장성보험도 해당 보험의 주된 성격과 목적으로 인정할 수 있다면 이를 민사집행법이 압류금지채권으로 규정하고 있는 보장성보험으로 보아야 한다.