【매각절차의 정지, 취소】《매각절차의 정지, 취소문서 제출의 종기》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

<매각절차의 정지, 취소> [이하 법원실무제요(2020) 민사집행(III) P.369-373 참조]

1. 매각절차의 정지

다음의 문서가 집행법원에 제출되면 매각절차를 정지하여야 한다(민집 266조 1항).

별도로 정지결정이 요구되지 않고 경매신청인에게 통지하여야 하는 것도 아니다.

가. 담보권의 등기가 말소된 등기사항증명서(1호)

나. 담보권 등기를 말소하도록 명한 확정판결의 정본(2호)

확정판결과 동일한 효력이 있는 화해, 포기, 인낙조서 및 조정조서를 포함한다.

다. 담보권이 없거나 소멸되었다는 취지의 확정판결의 정본 3호)

이에 해당하는 것으로는 저당권 부존재의 확인판결, 담보권의 대상인 채권의 존재확인청구의 기각판결 등이 있으며, 이 역시 확정판결과 동일한 효력이 있는 화해조서 등을 포함한다고 볼 것이다.

일반적으로 제3자이의의 소에서의 청구인용의 확정판결도 여기에 해당하는 것으로 풀이한다.

라. 채권자가 담보권을 실행하지 않기로 하거나 경매신청을 취하하겠다는 취지 또는 피담보채권을 변제받았거나 그 변제를 미루도록 승낙한다는 취지를 적은 서류(4호)

민사집행법 49조 4호, 6호에 대응하는 서류이다.

다만 담보권의 실행을 하지 않기로 하거나 경매신청을 취하하겠다는 취지를 기재한 서류는 민사집행법 49조 6호에서와는 달리 사문서라도 무방하다.

피담보채권을 변제받았거나 그 변제를 미루도록 승낙한다는 취지를 기재한 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본이 아닌 경우에는 민사집행법 51조가 준용되어 정지 기간의 제한을 받게 된다(민집 275조).

마. 담보권 실행을 일시정지하도록 명한 재판의 정본(5호)

본호의 문서의 예로서는 채무부존재확인의 소 또는 근저당권설정등기 말소청구의 소에 따른 매각절차의 일시정지 결정(민집 46조 2항, 275조), 경매개시결정에 대한 이의신청에 따른 매각절차의 일시정지결정(민집 86조 2항, 268조), 제3자이의의 소에 따른 집행의 일시정지결정(민집 48조 3항 본문, 275조) 등이 있다.

다만 이 가운데 경매개시결정에 대한 이의신청에 따른 매각절차의 일시정지결정과 같이 집행법원이 재판기관이 되어 정지결정을 발한 경우에는 그 결정이 당사자에게 고지되기 전이라도 이후의 절차를 진행할 수 없으며(대결 1971. 5. 27. 70마4 참조), 이러한 경우에도 매각절차의 정지에 관하여 당사자로부터 정지결정 정본의 제출이 요구되는 것은 아니다.

강제집행정지 결정이 있으면 결정 즉시 당연히 집행정지의 효력이 있는 것이 아니고 그 정지결정 정본을 집행기관에 제출함으로써 집행정지의 효력이 발생함은 민사집행법 49조 규정취지에 비추어 명백하다(대판 1963. 9. 12. 63다213, 대결 1966. 8. 12. 65마1059, 대결 2008. 3. 3. 2007마868).

그 제출이 있기 전에 이미 행하여진 압류 등의 집행처분에는 영향이 없다(대결 2010. 1. 28. 2009마1918, 대결 2012. 7. 5. 2011마817).

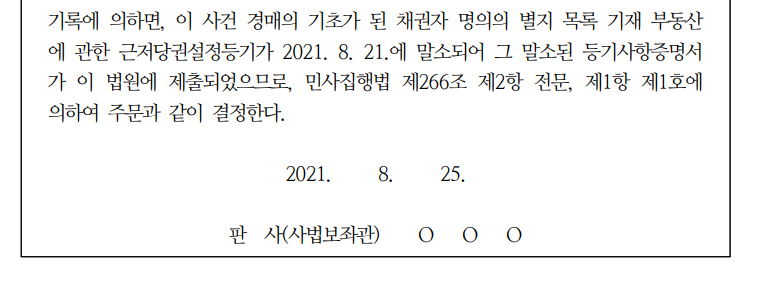

2. 매각절차의 취소

민사집행법 266조 1항 1호부터 3호까지의 경우와 4호의 서류가 화해조서 정본 또는 공정증서 정본인 경우에는 집행법원은 이미 실시한 매각절차를 취소하여야 한다(민집 266조 2항 전단).

담보권 실행을 위한 경매에서 매각허가결정이 확정된 뒤라도 매수인이 매각대금을 지급하기 전까지는 경매법원에 같은 법 266조 1항 1호의 서면인 ‘담보권의 등기가 말소된 등기사항증명서’의 제출이 가능하며, 이 경우 경매법원은 필요적으로 그 경매절차를 취소하여야 한다(대판 2004. 12. 24. 2003다22592).

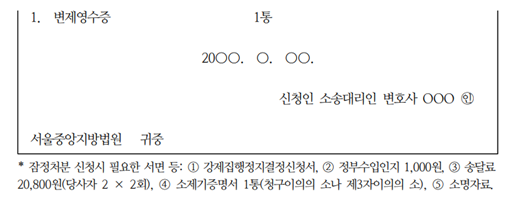

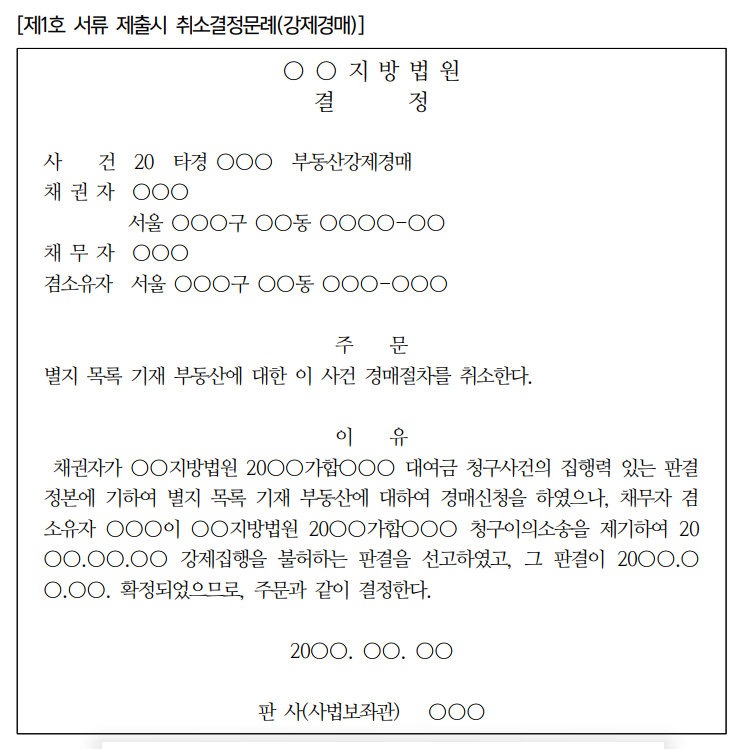

절차를 취소하는 경우에는 정지의 경우와는 달리 경매의 신청인과 상대방(채무자와 소유자)에게 고지하여야 하며(민집규 7조 1항 3호), 그 주문례는 ‘별지 기재 부동산에 대한 임의경매절차를 취소한다’라는 식으로 하면 될 것이다.

위 취소결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 없다(민집 266조 3항).

취소결정이 있으면, 법원사무관등은 즉시 경매개시결정등기의 말소를 등기관에게 촉탁하여야 한다(민집 141조, 268조).

민사집행법 50조 1항, 2항에 따르면 집행취소서류의 제출에 의한 집행처분을 취소하는 재판에 불복이 있는 경우에는 같은 법 16조 1항에 의하여 집행에 관한 이의를 제기하여야 한다.

따라서 비록 집행법원에 제출한 서면이 즉시항고장이라고 기재되어 있더라도 이는 집행에 관한 이의신청으로 보아야 하고(대결 2011. 11. 10. 2011마1482), 같은 법 266조 2항에 따른 집행취소서류의 제출에 의해 집행처분을 취소하는 재판에 불복이 있는 경우도 마찬가지다.

3. 매각절차의 정지, 취소문서 제출의 종기

대금의 납부에 의하여 매수인은 부동산의 소유권을 취득한다(민집 135조, 268조).

따라서 대금납부 후에는 정지, 취소문서가 제출되더라도 매수인의 소유권취득에 아무런 영향을 주지 못하며 배당절차도 그대로 실시된다.

다만 당해 정지, 취소문서가 제출된 채권자만 배당을 받을 수 없게 되거나 또는 그에게 배당될 금액이 공탁되는 데 그칠 뿐이다.

그러나 대금납부 전이라도 정지문서의 종류에 따라 그 제출시한이 다르게 해석된다.

가. 민사집행법 49조 1호, 2호, 5호의 서류와 같은 법 266조 1항 1호, 2호, 3호, 5호의 서류

⑴ 종기는 매각대금 지급 시

강제경매에서의 49조 1호, 2호, 5호의 서류와 임의경매에서의 266조 1항 1호부터 3호(담보권의 부존재 또는 소멸을 증명하는 서류), 5호(집행을 일시정지하도록 명하는 서류)의 서류는 매수인이 매각대금을 지급하기 전까지 제출하여야 하고(민집규 50조 1항, 194조, 대결 1994. 2. 7. 93마1837), 위 서류가 제출되면 매각절차가 정지된다.

그 중 49조 1호, 5호의 서류와 266조 1항 1호부터 3호까지의 서류가 제출된 경우에는 이미 실시한 집행처분을 취소하여야 한다(민집 50조 1항, 266조 2항 전단, 대결 2009. 10. 7. 2008마663, 대결 2010. 5. 14. 2010마594).

266조 1항 5호의 서류가 제출된 경우에도 그 일시정지를 명한 재판에서 이미 실시한 경매절차를 취소한 때에는 역시 이미 실시한 경매절차를 취소한다(민집 266조 2항 후단).

⑵ 민사집행법 49조 2호나 266조 1항 5호의 경우

49조 2호(강제경매의 경우)나 266조 1항 5호(임의경매의 경우)에 적은 서류는 매각대금이 지급될 때까지 제출할 수 있다.

그런데 매수신고 이후 매각허가결정기일이 종료되기까지 사이에 위 서류가 제출되면, 이는 집행을 계속 진행할 수 없는 사유(민집 121조 1호 후단, 123조 2항, 268조)에 해당하는 것으로 보고 법원은 매각불허가결정을 하여야 한다(대결 2009. 3. 12. 2008마1855).

매각허가결정이 있은 뒤에 대금이 지급되기 전까지 사이에 49조 2호나 266조 1항 5호에서 정한 서류가 제출된 경우에는 매수인은 법원에 대하여 매각허가결정의 취소를 신청할 수 있다(민집규 50조 2항 전문, 1 94조 본문).

이 신청에 관한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(민집규 50조 2항 후문, 194조 본문).

⑶ 대금지급 후 제출된 경우의 처리

매수인이 대금을 지급한 때에는 매각부동산의 소유권은 매수인에게 이전되므로(민집 135조, 268조), 대금지급 후 위 서류가 제출되더라도 경매절차는 정지되지 않는다.

따라서 대금이 납부된 이후에 위 서류가 제출되어도 위 서류제출의 상대방이 된 채권자(이하 ‘당해 채권자’) 이외에 달리 배당을 받을 채권자가 있는 때에는 배당을 실시한다.

민사집행법 49조 1호, 5호의 서류와 같은 법 266조 1항 1호부터 3호까지의 서류가 제출된 경우에는 당해 채권자를 제외하고 나머지 채권자들에 대하여 배당을 실시하면 된다(민집규 50조 3항 1호, 194조 본문).

49조 2호 및 266조 1항 5호의 서류가 제출된 경우에는 그 서류의 제출만으로는 배당의 실시가 저지 되지 않으므로 그 채권자에 대한 배당액은 공탁하여야 한다(민집 160조 1항 3호, 268조, 민집규 50조 3항 2호, 194조 본문).

나. 민사집행법 49조 3호, 4호, 6호의 서류와 같은 법 266조 1항 4호의 서류

⑴ 종기는 매수신고 시

49조 3호, 4호, 6호의 서림강제경매의 경우)와 266조 1항 4호의 서류(임의경매의 경우)는 매수신고가 있기 전까지 제출하여야 하고, 매수신고가 있은 뒤에는 위 서류의 제출에 대하여 최고가매수신고인 등의 동의를 받아야 그 효력 이 생기게 된다(민집 93조 2항, 3항, 268조).

‘매수신고가 있은 뒤’의 의미는 ‘매수신고가 된 그 시점이후’를 의미하는 것으로 보아서는 안 되고, ‘집행관이 개찰을 하여 최고가매수신고인이 있게 된 경우에는 이를 정한 시점이후’로 해석하여야 한다.

매수신고가 있은 뒤에 위 서류들이 제출되었으나 최고가매수신고인 등이 동의하지 않은 경우에는 매각절차는 계속 진행된다.

매수신고 후 변제증서 등의 제출에 동의하지 않았으나, 그 후 매각허가결정이 취소되거나 매각불허가결정이 확정된 경우에는 매각절차를 정지해야 하고, 새 매각기일에서의 매수신고가 있기 전까지 다시 위 서류를 제출할 필요는 없다.

위 서류 중 49조 3호, 6호 서류가 제출된 경우와 266조 1항 4호의 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우에는 이미 실시한 집행처분을 취소하여야 한다(민집 50조 1항, 266조 2항).

⑵ 대금지급 후 제출된 경우의 처리

매수인이 대금을 납부한 후에 49조 3호, 6호의 서류와 266조 1항 4호의 서류 중 ‘담보권의 실행을 하지 아니하기로 하거나 경매신청을 취하하겠다는 취지를 기재한 서류’가 제출된 경우는 그 채권자를 배당에서 제외한다(민집규 50조 3항 1호, 194조 본문).

한편 49조 4호의 서류와 266조 1항 4호의 서류 중 ‘피담보채권의 변제를 받았거나 변제의 유예를 승낙한 취지를 기재한 서류’가 제출된 때에는 그 채권자에 대한 배당액을 지급하고(민집규 50조 3항 3호, 194조 본문), 이때 생기는 이중변제 등의 문제는 실체법상 부당이득문제로 해결하게 된다.

다만 이때에도 266조 1항 4호의 서류 중 ‘피담보채권의 변제를 받았거나 변제의 유예를 승낙한 취지를 기재한 서류’가 화해조서정본 또는 공정증서 정본인 경우에는 배당에서 제외한다(민집 266조 2항 전단, 민집규 194조 단서).

【부동산경매<매각절차의 정지·취소>】《집행정지사유 및 집행취소사유, 집행정지·취소서류제출의 종기, 금원의 지급을 조건으로 집행신청을 취하하거나 또는 집행을 해제하는 내용의 화해·조정이 성립한 경우의 집행취소절차, 집행정지·취소서류제출시 집행법원의 조치》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

《부동산경매<매각절차의 정지·취소> : 집행정지사유 및 집행취소사유, 집행정지·취소서류제출의 종기, 금원의 지급을 조건으로 집행신청을 취하하거나 또는 집행을 해제하는 내용의 화해·조정이 성립한 경우의 집행취소절차, 집행정지·취소서류제출시 집행법원의 조치》 [이하 제2판 민사집행실무총서(I) 부동산경매(1) 박영호/김선영 P.518-573 참조, 이하 민사집행실무총서(I) 부동산경매(1) 윤경/손흥수, P.446-503 참조, 이하 법원실무제요(2020) 민사집행(III) P.369-373 참조]

〔부동산경매신청에서 매각절차의 정지·취소〕

I. 매각절차의 정지·취소

1. 의의

가. 집행의 정지

⑴ ‘집행의 정지’란 집행기관이 법률상 1개의 집행권원에 기한 전체로서의 강제집행의 개시, 속행 또는 이미 개시된 개개의 집행절차의 속행을 할 수 없는 상태를 말한다.

강제집행절차가 집행기관이나 당사자의 태도에 따라 사실상 중단상태에 있는 경우(예를 들어, 집행기관의의 태만에 의하여 집행에 착수하지 않는 경우 또는 채권자가 집행을 취하하거나 연기신청을 한 경우)는 여기서 말하는 정지가 아니다.

집행정지를 다른 법률에서는 ‘집행의 중지’라고도 한다(채무자회생법 제44조, 제58조, 제180조, 제383조, 제593조).

⑵ ‘집행의 제한"이란 정지가 하나의 집행권원에 기한 전체로서의 집행 또는 개개의 집행절차 전부에 미치지 않고 집행의 범위를 감축하는 데 불과한 경우를 말한다.

즉, 집행채권의 일부나 다수채권자 중의 일부, 집행목적물의 일부 또는 어느 집행행위에 대하여서만 정지되는 경우이며 실질적으로는 양적인 일부정지와 다름이 없다.

이 경우에는 그 정지의 원인이 미치지 않는 청구나 다른 집행행위에 관하여는 계속하여 진행하여야 한다.

⑶ 집행정지제도는 청구권의 실체관계가 변동되거나 집행권원 또는 집행문의 효력에 변동 가능성이 있는 경우에 위와 같은 변동을 강제집행에 반영시키기 위한 준비로서 일정한 조건하에 강제집행을 일단 정지케 함으로써 채무자 또는 제3자의 권리침해를 방지하려는 데 그 목적이 있다.

⑷ 의사의 진술을 명하는 재판(예를 들어, 소유권이전등기절차이행 또는 말소등기절차이행)은 확정된 때에 의사를 진술한 것으로 보므로 현실적인 강제집행절차가 존재할 수 없고, 따라서 집행정지도 인정되지 않으며[대법원 1979. 5. 22.자 77마427 결정. 청구이의의 소의 대상도 되지 않는다(대법원 1995. 11. 10. 선고 95다37568 판결)], 등기관은 집행정지결정이 제출되더라도 이에 구애됨이 없이 그 등기신청을 받아들여 등기의 기입을 하여야 한다.

판례는 단순하게 의사의 표시를 명하는 판결의 경우에 판결 확정 시에 의사표시가 있는 것으로 간주되는데(민사집행법 263조 1항), 의사표시 간주의 효과가 생긴 후에 등기권리자의 지위가 승계된 경우에는 부동산등기법의 규정에 따라 등기절차를 이행할 수 있을 뿐이고 원칙적으로 승계집행문이 부여될 수 없다고 한다(대법원 2017. 12. 28.자 2017그100 결정).

⑸ 집행의 정지는 현실의 강제집행행위에 관한 것이며 그 준비행위와는 관계가 없다.

따라서 정지의 원인이 있다 하더라도 집행의 준비로서의 법원사무관등 또는 공증인의 집행문부여행위가 당연히 불가능한 것으로 되지는 않는다.

⑹ 다만 반대채무의 이행을 조건으로 하는 판결(선이행판결 또는 동시이행판결) 등 조건부 의사의 진술을 명하는 판결은 집행문부여기관이 조건의 성취 여부를 조사하여 그 성취가 명확해진 때에 의사를 진술한 것으로 보기 위하여 집행문부여 절차를 밟도록 하고 있으므로(민사집행법 263조 2항), 집행문을 내어 주기 전까지는 집행정지가 가능하고, 그동안에 집행정지결정이 집행문부여기관에 제출되면 집행문을 내어 줄 수 없다.

⑺ 한편, 조건부 의사의 진술을 명하는 판결에서 정한 반대급부 이행 등 조건이 성취되지 않았는데도 등기신청의 의사표시를 명하는 판결 등 집행권원에 집행문이 잘못 부여된 경우에는 그 집행문부여는 무효이나, 이러한 집행문부여로써 강제집행이 종료되고 더 이상의 집행 문제는 남지 않는다는 점을 고려하면 집행문부여에 대한 이의신청이나 집행문부여에 대한 이의의 소를 제기할 이익이 없으므로, 채무자로서는 집행문부여에 의하여 의제되는 등기신청에 관한 의사표시가 무효라는 것을 주장하거나 그에 기초하여 이루어진 등기의 말소 또는 회복을 구하는 소를 제기하여야 한다(대법원 2012. 3. 15. 선고 2011다73021 판결).

⑻ 집행의 정지는 통상 집행이 개시된 후에 하는 것이지만 집행이 착수되지 않은 경우 장래의 집행개시를 저지하는 것도 이에 포함된다.

나. 집행의 취소

⑴ 집행의 취소란 집행절차 진행 중에 이미 실시한 집행처분의 전부 또는 일부의 효력을 상실시키는 집행기관의 행위를 말한다.

⑵ 집행취소의 범위가 집행절차의 일부에 한정되는 경우에는 집행정지의 경우와 마찬가지로 집행의 제한이라 부른다.

⑶ 집행개시 전에는 집행의 취소가 있을 수 없고, 또 집행절차 종료 후에는 실시한 집행처분을 취소할 여지가 없다.

집행처분이 당초부터 당연 무효인 경우에도 외관상 존재하고 있는 이상 이에 따른 장애를 제거하기 위하여 취소할 수 있다(예를 들어, 무효인 압류, 봉인의 제거).

다. 정지·취소서류의 제출은 집행장애사유임

⑴ 집행장애사유

㈎ 집행개시의 적극적 요건이 구비되어 있다 하여도 일정한 사유의 존재로 인하여 집행의 개시 또는 속행에 장애가 되는 경우가 있다.

이를 집행개시의 소극적 요건 또는 집행장애라 한다.

㈏ 집행기관은 집행의 개시 또는 속행에 있어서 집행장애사유를 직권으로 조사하여야 하며[집행법원이 현실적으로 직권탐지하는 것은 불가능하고, 필요하지도 않다. 파산관재인, 회생채무자의 관리인, 개인회생채무자(이하 ‘파산관재인 등’)가 중지·금지명령, 파산선고결정문, 회생절차개시결정문, 인가결정문 등을 첨부하여 집행법상의 조치를 신청하면 이에 따라 적절한 조치를 취하면 된다], 그것이 발견되면 집행을 개시할 수 없고 속행 중의 집행절차는 정지된다.

집행개시 전부터 그 사유가 있는 경우에는 집행의 신청을 각하 또는 기각하여야 하고, 만일 집행장애사유가 존재함에도 간과하고 강제집행을 개시한 다음 이를 발견한 때에는 이미 한 집행절차를 직권으로 취소하여야 한다(대법원 2000. 10. 2.자 2000마5221 결정, 대법원 2016. 9. 28. 선고 2016다205915 판결).

집행이 개시된 후 집행장애사유가 생긴 경우에는 이미 한 집행절차를 취소하거나 집행의 속행을 정지하여야 한다.

집행장애는 어떤 집행권원에 기한 집행의 전체에 관한 것이므로, 각개의 집행행위에 특별한 장애사유(예를 들어, 민사집행법 제195조의 압류금지)와는 구별하여야 한다.

⑵ 집행장애사유를 간과한 집행절차 속행의 효과 (= 유효)

㈎ 집행기관이 집행장애사유가 있음을 간과한 채 집행절차를 속행할 경우, 채무자 또는 이해관계 있는 제3자는 집행기관에게 집행장애사유가 있다는 사실을 고지하여 직권발동을 촉구할 수 있고, 그런데도 집행기관이 집행절차를 속행할 경우에는 집행에 관한 이의, 나아가 즉시항고에 의하여 이미 한 집행절차의 취소를 구할 수 있다.

이러한 불복의 절차 없이 집행절차가 그대로 종결된 경우에는 그 집행의 효력을 부인할 수 없다.

㈏ 집행정지·취소 서면의 제출 후의 대금납부의 효력에 관하여, 판례는 그 효력을 인정하고 있다.

◎ 대법원 1992. 9. 14. 선고 92다28020 판결 : 강제집행의 정지사유가 있음에도 불구하고 경매법원이 이를 정지하지 않고 대금지급기일을 정하고, 대금납부를 받는 등 경매절차를 진행하는 경우에 이해관계인은 같은 법 504조 소정의 집행에 관한 이의, 나아가 즉시항고에 의하여 그 시정을 구할 수 있는바, 이러한 불복의 절차 없이 경매절차가 그대로 완결된 경우에는 그 집행행위에 의하여 발생된 법률효과는 부인할 수 없다.

◎ 대법원 1995. 2. 16.자 94마1871 결정 : 매각허가결정이 된 후 매각대금이 납부되기 이전에 민사소송법 510조 2호 서면인 강제집행정지결정이 제출되어 강제경매절차를 필요적으로 정지하여야 함에도, 경매법원이 대금납부기일을 지정하고 이에 따라 매수인들이 매각대금을 완납하였다면 이러한 대금납부 기일지정 조치 등은 위법하다 할 것이나, 민사소송법 646조의2, 민사소송규칙 146조의3 1항, 3항의 각 규정취지에 비추어 매각대금이 완납된 이후에는 이해관계인이 이러한 위법한 처분들에 관하여 민사소송법 504조 소정의 집행에 관한 이의, 나아가 즉시항고에 의하여 그 시정을 구할 수 없으며, 또한 민사소송법 511조에 의한 집행처분의 취소신청도 할 수 없다

◎ 대법원 2001. 2. 23. 선고 2000다57801 판결 : 민사소송법 728조, 646조의2에 의하면 매수인은 매각대금을 완납한 때에 경매의 목적인 권리를 취득하고, 727조는 대금의 완납에 의한 매수인의 부동산 취득은 담보권의 소멸에 의하여 방해받지 않는다고 규정하고 있으므로, 원고의 주장과 같은 경매절차 정지사유가 있었다고 하더라도 그 경매절차가 정지되지 않은 채 계속 진행되어 매각대금이 완납된 이상 매수인인 피고는 경매 목적물인 이 사건 토지에 관한 소유권을 적법하게 취득한다고 할 것이다.

⑶ 국가배상책임

집행법원은 집행취소서류(담보권의 등기가 말소된 등기사항증명서)의 제출에 따라 경매절차를 취소하였어야 함에도 대금지급기한을 정하여 결과적으로 매수인의 대금납부를 유효하게 만들었다면 소유자에 대하여 손해배상책임(국가배상책임)을 진다(대법원 2004. 12. 24. 선고 2003다22592 판결).

2. 집행정지사유

가. 집행정지사유

집행정지(제한)의 원인은 ① 집행정지문서(법정서류)의 제출과 ② 법정사실의 발생 등 두 가지로 대별된다.

위와 같은 사유가 있을 때에만 집행정지가 가능하며 그 외에 통상의 가처분의 방법으로 집행을 정지할 수 없다(대법원 1969. 3. 5.자 68그7 결정, 대법원 1986. 5. 30.자 86그76 결정).

나. 집행정지문서의 제출

⑴ 집행정지문서에 관하여는 민사집행법 제49조에 규정되어 있다(2호, 4호 서류).

위 규정은 경매절차 중 강제경매절차에 적용되는 것이고, 담보권실행을 위한 경매의 경우의 집행정지문서는 민사집행법 제226조에 규정되어 있다(5호 서류).

집행정지문서는 집행기관에 제출되어야만 집행정지의 효력이 발생한다.

⑵ 한편, 신청채권자가 다수인 경우에는 신청채권자 전부에 대한 정지서류가 제출되어야 하므로 만약 일부에 대해서만 제출된 경우에는 경매절차를 계속 진행하고 배당단계에서 정지서류가 제출된 채권자의 배당금만 정지서류 제출을 이유로 공탁하면 된다.

한 명의 채권자가 집행권원을 여러 개로 하여 강제경매를 신청한 경우에는 집행권원 전부에 대한 정지서류를 제출하여야 절차를 정지하고 일부에 대해서만 정지서류를 제출한 경우에는 절차를 정지하면 안 되고 정상 진행해야 한다.

정지서류가 제출된 집행권원에 대해서만 배당절차에서 공탁하면 충분하기 때문이다.

다. 법정사실의 발생

집행기관이 강제집행을 당연 무효로 만드는 집행요건의 흠결 또는 집행장애사유(예를 들어, 집행정본의 무효, 채무자회생법에 따른 채무자에 대한 회생절차의 개시, 파산선고, 개인회생절차의 개시 등)가 있는 것을 발견한 때에는 신청이나 서류의 제출 등을 기다리지 않고 직권으로 집행을 정지한다.

3. 집행취소사유

가. 집행취소문서의 제출

민사집행법 제49조 제1호, 제3호, 제5호 및 제6호의 서류 또는 민사집행법 제266조 제1호, 제2호, 제3호 및 제4호(단 4호 서류 중 ‘화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우’에 한함)의 서류가 제출되었을 때에는 집행기관은 이미 실시한 집행처분을 취소하여야 한다(민사집행법 제50조 제1항, 제266조 제2항).

집행취소서류를 제출할 경우 최고가매수신고인 또는 매수인의 동의 없이도 경매절차가 취소된다.

다만 강제경매의 경우 매수신고가 있은 후에 민사집행법 제49조 제3호, 제6호의 서류를 제출하는 경우 최고가매수신고인 또는 매수인과 차순위매수신고인의 동의가 있어야 한다(민사집행법 제93조 제3항, 제2항).

나. 개별적인 취소사유

⑴ 그 밖의 개별적인 취소사유로는, ① 집행비용을 예납하지 않은 때에 하는 집행취소(민사집행법 18조 2항), ② 부동산의 멸실 등의 경우에 하는 강제경매절차의 취소(민사집행법 96조 1항), ③ 남을 가망이 없고 압류채권자가 매수신청과 보증을 제공하지 않는 경우에 하는 강제경매절차의 취소(민사집행법 제102조 제2항), ④ 유체동산집행에서 남을 가망이 없을 경우에 집행관이 하는 압류절차의 취소(민사집행법 188조 3항, 민사집행규칙 제140조 제2항), ⑤ 부동산의 수익으로 채권자들이 전부 변제를 받았을 때에 하는 강제관리의 취소(민사집행법 제171조 제2항), ⑥ 선박압류 후 관할위반이 판명된 때에 하는 선박압류절차의 취소(민사집행법 제180조), ⑦ 선박

압류 후 채무자가 민사집행법 제49조 제2호 또는 제4호 서류를 제출하고 압류채권자와 배당요구채권자의 채권과 집행비용에 해당하는 보증을 제공한 때에 하는 선박압류절차의 취소(민사집행법 제181조 제1항) 등이 있다.

⑵ 집행기관이 집행개시요건의 흠결 등 해당 강제집행을 무효로 할 사유를 발견한 때에는 직권으로 강제집행절차를 취소하여야 한다.

집행개시요건의 흠결이란, 처음부터 집행문이 부여되지 않은 집행권원에 의하여 집행을 개시한 경우, 집행정본이 아닌 등본이나 사본에 의하여 집행이 개시된 경우, 무효인 집행정본에 의하여 집행이 개시된 경우 등과 같이 집행권원 상의 흠결이 있는 경우이거나, 기한이 도래하지 않은 집행권원에 의하여 집행이 개시된 경우 등과 같이 집행개시요건의 흠결이 있는 경우이거나, 집행관과 집행법원 등 집행기관 사이의 직무관할을 위반하여 이루어진 강제집행(부동산인 건물을 동산집행의 방법으로 압류한 때, 유가증권을 채권집행의 방법으로 압류한 때) 등을 말한다.

강제집행개시결정이 무효인 경우에 그 개시결정에 따른 부동산압류의 등기와 같은 집행처분을 해제할 필요가 있으므로 그 취소를 해야 한다.

그러나 그 하자가 취소할 수 있는 것에 불과한 경우에는 직권으로 집행처분을 취소할 수 없다.

다. 집행신청의 취하

⑴ 채권자는 신청한 강제집행을 그 완결 전에 취하할 수 있으며[[부동산경매에 있어 매수신고가 있은 뒤에 취하하는 경우에는 최고가매수신고인 또는 매수인과 차순위매수신고인의 동의를 받아야 한다(민사집행법 93조 2항)]], 강제집행절차는 채권자의 취하에 따라 당연히 끝나므로 법원이 집행기관인 경우에도 별도로 집행절차의 취소결정을 할 필요가 없다.

⑵ 집행포기 또는 집행해제신청을 하는 경우 추심명령에 대한 추심권의 포기에 관한 민사집행법 제240조의 특칙을 적용하는 외에는 집행신청의 취하와 같이 취급한다.

Ⅱ. 집행의 정지·취소 방법

1. 신청에 의한 정지·취소

가. 신청방법

⑴ 집행의 정지·취소는 그 집행처분을 한 집행기관이 한다.

집행기관이 아닌 소송기관인 법원에 대하여 집행취소를 구할 수 없고 이 경우에는 그 신청은 부적법하므로 각하하여야 한다(대법원 1957. 6. 13.자 4290민재항29 결정).

⑵ 강제집행은 원칙으로 채권자, 채무자 또는 제3자의 신청에 의하여 정지된다.

즉, 집행기관으로서 실제로 집행을 실시하는 집행관, 집행법원 또는 수소법원에 민사집행법 제49조 또는 제266조에서 정한 서류를 제출하여 정지·취소를 구한 경우에만 비로소 정지·취소가 되는 것이고, 정지·취소명령 또는 정·지·취소의 효과가 수반되는 재판의 성립이나 그 확정과 동시에 당연히 정지되는 것은 아니며, 그 제출이 있기 전에 이미 행하여진 집행처분에는 영향이 없다(대법원 1963. 9. 12. 선고 63다213 판결, 대법원 1966. 8. 12.자 65마1059 결정, 대법원 2010. 1. 28.자 2009마1918 결정).

신청의 경우에는 취소원인이 된 서면을 제출하여야 한다.

⑶ 이 신청서가 제출되면 정식의 신청번호를 부여할 필요 없이 문건입력 프로그램에 전산입력하고 경매사건기록에 시간적 접수순서에 따라 가철하며, 이 신청서에는 인지를 붙일 필요가 없다[재판예규 제1692호 민사접수서류에 붙일 인지액 및 그 편철방법 등에 관한 예규(재민 91-1)].

⑷ 민사집행법 제49조의 집행정지서류는 이를 집행기관에 제출할 것이나, 매각허가결정에 대한 항고가 제기되어 경매기록이 상급법원에 있는 동안에는 기록이 있는 상급법원에 이를 제출하는 것이 실무례이다.

재항고심에 집행취소서류가 제출된 경우에는 파기자판(원심 결정 파기, 제1심 결정 취소)을 하고 있다[대법원 2009. 8. 11.자 2009마746 결정, 대법원 2020. 3. 16.자 2019마853 결정(채무자가 매각허가결정에 대한 즉시항고를 하면서 집행권원에 대한 청구이의소송을 제기하여 집행권원에 기한 강제집행을 하지 않는다는 취지의 조정조서를 항고심에 제출한 사안으로 항소심 결정 시까지는 최고가매수신고인들의 동의서를 제출하지 않아 항고가 기각되었으나 재항고심에 동의서를 제출하여 대법원에서 원심 결정을 파기하고 제1심 결정을 취소한 사안임)].

나. 신청에 대한 결정서 작성 여부

⑴ 집행정지신청의 경우 (= 결정 불요)

㈎ 민사집행법 제49조 또는 제266조의 문언에는 그 조문에서 정한 서류만 제출하면 정지·취소하도록 되어 있으므로 반드시 정지·취소를 구하는 취지의 서면을 함께 제출하여야 되는 것은 아니며(정지·취소의 원인이 되는 서면, 즉, 집행정지·취소 서류는 제출되어야 한다), 비록 신청서가 제출되었다 하더라도 강제집행의 필요적 정지를 촉구하는 의미 이상은 없으므로 이에 대하여 어떠한 결정을 할 필요가 없다(대법원 1983. 7. 22.자 83그24 결정).

만약 집행기관이 집행정지서류를 제출받았음에도 강제집행을 계속 진행할 때에는 집행에 관한 이의신청에 의하여 불복할 수 있을 따름이다(대법원 1983. 7. 22. 83그24 결정, 대법원 1986. 3. 26.자 85그130 결정, 대법원 1997. 11. 11.자 96그64 결정).

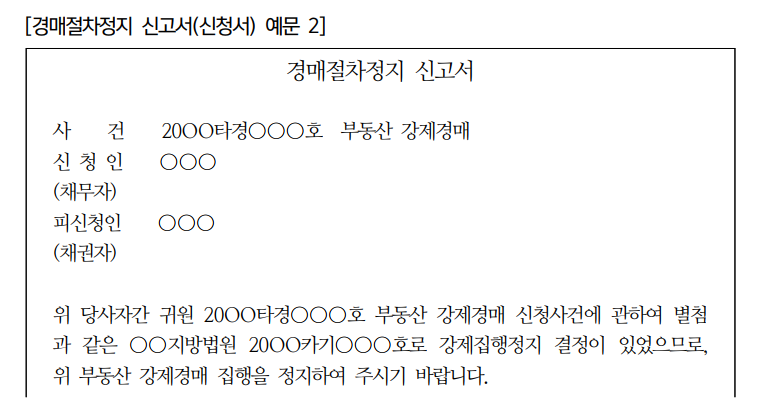

㈏ 별도로 집행정지신청을 한다면 그 신청은 신청의 이익이 없어 부적법하지만(대법원 2000. 7. 19.자 2000카기90 결정, 대법원 2006. 4. 14.자 2006카기62 결정 참조), 실무에서는 집행정지·취소서류를 첨부한 집행정지신청서를 제출하는 것이 일반적이다.

㈐ 집행정지의 경우 그 신청에 대하여 따로 답을 할 필요가 없이, 집행기관이 사실상 집행을 정지하면 된다.

집행관이 집행기관인 경우에는 압류나 경매절차를 사실상 실행하지 않음으로써, 집행법원이 집행기관인 경우에는 채권자의 집행신청의 각하 또는 집행완결을 막는 조치 또는 절차를 속행하지 않음으로써 정지한다.

⑵ 집행취소신청의 경우 (= 결정 필요)

㈎ 부동산경매의 경우 집행취소신청에 대한 인용결정문을 작성한다.

㈏ 집행법원이 강제집행절차를 취소하는 방법과 관련하여, 예를 들어 부동산 강제경매에서 “강제경매개시결정을 취소하고 경매신청을 각하한다.”라든가 또는 이와 함께 “매각허가결정을 취소하고 매각을 불허한다.”라는 식으로 그 단계까지 이루어진 결정을 취소하여야 한다는 견해도 있으나, 어느 경우에나 “이 사건 부동산에 대한 강제경매절차를 취소한다.”라는 주문으로 충분하다.

㈐ 집행취소는 이미 행한 집행처분의 존재를 없애는 방법으로 하는데, 집행처분의 취소명령을 당사자에게 송달한다고 하여 당연히 취소의 효과가 생기는 것은 아니고 집행취소명령을 집행기관에 제출하여 집행기관이 그 집행처분의 존재를 완전히 없애고 집행을 종료하게 함으로써 비로소 그 취소목적을 달성하게 된다.

㈑ 집행취소신청도 강제집행의 필요적 취소를 촉구하는 의미 이상은 없으므로 집행취소사유에 해당하지 않는 경우에는 별도의 기각결정을 할 필요가 없다(대법원 1986. 3. 26.자 85그130 결정).

2. 직권에 의한 정지·취소

⑴ 집행의 정지·취소는 당사자 또는 제3자의 신청에 의하는 것이 원칙이나, 집행기관 자체에서 취소사유가 명백한 때에는 직권에 의하여 취소할 수 있다.

⑵ 집행을 당연무효로 할 집행요건의 흠결이나 집행장애사유의 존재는 집행기관의 조사사항이므로 이를 발견한 때에는 집행기관은 직권으로 집행을 정지·취소하여야 한다.

그러나 집행요건의 흠결이 있더라도 단지 취소할 수 있는 것에 불과한 때에는 취소의 재판정본 등이 제출되지 않는 한 직권으로 정지할 수 없다.

⑶ 다만 민사집행법 제49조 제2호의 재판 등을 한 법원이 동시에 집행기관인 경우에 ① 당사자에 의해 그 재판 정본이 제출되지 않았더라도 직권으로 강제집행을 정지할 수 있다는 견해와 ② 사실상 집행을 중단하는 것은 별론으로 하고 그 재판 정본이 제출되지 않았음에도 직권으로 당연히 절차를 정지하여야 하는 것은 아니라고 하는 견해가 대립되어 있는데, 판례(대법원 1971. 5. 27.자 70마4 결정)는 ①의 견해를 취하는 것으로 이해된다.

Ⅲ. 강제경매에서의 집행정지·취소 서류(민사집행법 제49조, 제50조)

1. 집행정지서류(민사집행법 제49조 제2호, 제4호 서류)

가. 강제집행의 일시정지를 명한 취지를 적은 재판의 정본(민사집행법 제49조 제2호)

⑴ 민사집행법 제49조 제2호의 집행정지서류

㈎ 잠정처분 또는 집행정지에 관한 재판 중 집행의 일시적 정지를 명한 취지를 기재한 재판을 말한다.

이는 종국적인 판결 또는 결정이 확정되기까지의 일시적인 잠정처분으로서 집행처분의 일시정지를 명한 것이므로 따로 집행의 취소를 명하지 않는 한 이것만으로 집행처분을 취소할 수는 없다.

㈏ ① 항고에 대한 결정이 있을 때까지의 집행정지(민사소송법 제448조), ② 재심 또는 상소의 추후보완신청으로 말미암은 집행정지(민사소송법 제500조 제1항, 제501조), ③ 가집행의 선고가 붙은 판결에 대하여 상소를 하거나 또는 정기금의 지급을 명한 확정판결에 대하여 변경의 소(민사소송법 제252조 제1항)를 제기함으로 말미암은 집행정지(민사소송법 501조, 500조)[가집행선고부 제1심판결 중 항소심판결에 의하여 취소된 부분의 가집행선고는 항소심판결의 선고로 인하여 그 효력을 잃고(민사소송법 215조 1항 참조), 항소심판결의 정본을 집행법원에 제출함으로써 이 부분에 관한 강제집행을 정지할 수 있으므로, 별도로 강제집행정지신청을 할 이익이 없어 이 부분 신청은 부적법하다. 가집행선고부 제1심판결 중 항소심판결에 의하여 유지된 원고 승소 부분에 관하여는 이에 불복하여 상고를 제기하지 않은 신청인으로서는 본안사건의 상고심 법원에 대하여 그 판결에 기한 강제집행의 정지를 구할 수 없다 할 것이므로(민사소송법 500조, 501조 참조), 이 부분에 관한 강제집행정지신청도 역시 부적법하다(대법원 2006. 4. 14.자 2006카기62 결정)], ④ 즉시항고(민사집행법 제15조 제6항)·집행에 관한 이의신청(민사집행법 제16조 제2항)·집행문부여 등에 대한 이의신청(민사집행법 제34조 제2항, 제16조 제2항)의 경우에 잠정처분으로 하는 집행정지, ⑤ 청구이의의 소와 집행문부여에 대한 이의의 소 제기 시에 잠정처분으로 하는 집행정지(민사집행법 제46조 제2항, 제4항)[잠정처분의 신청을 기각하는 결정에 대하여는 불복이 허용되지 않으므로 그 결정에 대한 항고는 민사소송법 제449조의 특별항고에 해당한다(대법원 2005. 12. 19.자 2005그128 결정). 특별항고는 재판이 고지된 날로부터 1주일 이내에 하여야 하고 그 기간은 불변기간이다(대법원 2005. 9. 23.자 2005그104 명령)], ⑥ 수소법원이 이의의 소의 판결에서 한 집행정지(민사집행법 제47조 제1항), ⑦ 제3자이의의 소 제기로 말미암은 집행정지(민사집행법 제48조 제3항), ⑧ 압류금지물의 범위변경의 경우에 잠정처분으로 하는 집행정지(민사집행법 제196조 제3항, 제16조 제2항) 등을 말한다.

만약 담보의 제공을 조건으로 정지를 명한 때에는 그 재판을 받은 자는 담보를 제공한 증명서(민사집행법 제19조)를 동시에 제출하여야 한다(대법원 1963. 9. 12. 선고 63다213 판결, 대법원 1968. 10. 1.자 68마1036 결정).

㈐ 재판의 정본이 아닌 등본이나 사본만 제출한 것만으로는 정지사유가 될 수 없지만, 집행법원으로서는 바로 정본의 제출이 없는 것으로 처리할 것이 아니라 상당한 기간을 정하여 정본을 제출하도록 하고 그 이행 여부에 따라 정지 여부를 결정하여야 한다(대법원 2001. 8. 25.자 2001마313 결정 참조).

㈑ 강제집행정지결정이 있으면 결정 즉시로 당연히 집행정지의 효력이 있는 것이 아니고, 그 정지결정의 정본을 집행기관에 제출함으로써 집행정지의 효력이 발생함은 민사집행법 제49조 제2호의 규정취지에 비추어 명백하고, 그 제출이 있기 전에 이미 행하여진 압류 등의 집행처분에는 영향이 없다(대법원 2010. 1. 28.자 2009마1918 결정).

강제집행정지결정의 정본이 채권자에게 송달되었는지 여부나 민사집행규칙 제161조가 규정하는 집행정지 통보가 제3채무자에게 송달되었는지 여부는 집행정지의 효력 발생과 무관하다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2010다47117 판결).

한편, 강제집행정지결정은 미리 담보공탁을 제공받아서 주문에선 조건 없이 결정하는 경우와 주문에서 담보공탁을 조건으로 결정하는 경우로 나누어진다.

전자의 경우 이미 담보공탁이 제공된 상태이므로 별도의 공탁서 확인이 필요하지 않으나 후자의 경우 담보공탁이 되었는지 확인하여야 하므로 담보를 제공한 증명서(공탁서 사본 등)가 첨부되었는지 확인을 하여야 한다.

후자의 경우 공탁서가 첨부되지 않은 경우 이를 제출하도록 보정명령을 하고, 만약 공탁을 하지 않은 상태라면 집행정지의 효력이 발생하지 않으므로 공탁서를 제출할 때까지 절차를 계속 진행하여야 한다.

㈒ 강제경매개시결정 또는 강제집행에 의하여 압류된 재산에 대하여 몰수보전명령을 한 경우 또는 하려는 경우에 압류채권자의 채권이 가장된 것일 때, 압류채권자가 몰수대상재산이라는 사실을 알면서 강제집행을 신청한 때, 압류채권자가 범인일 때 중 어느 하나에 해당하여 몰수재판을 할 수 있는 사유가 있다고 판단할 만한 상당한 이유가 있다면 법원은 검사의 청구 또는 직권에 의한 결정으로 강제집행의 정지를 명할 수 있는데, 검사가 그 결정서 등본을 집행법원에 제출하였을 때에 집행법원은 민사집행법 제49조 제2호의 서류가 제출된 것으로 보아 강제집행을 정지하여야 한다(마약류 불법거래 방지에 관한 특례법 제48조 등).

⑵ 경매절차의 집행정지를 구하는 통상의 방법

㈎ 강제경매절차를 정지시키는 방법

① 강제경매에 있어서는 집행채권의 부존재·소멸·이행기의 연기 등과 같은 실체상의 하자는 청구이의의 소로써만 이를 주장할 수 있다. 채무자가 실체상 이유를 들어 다툴 경우에는 개시결정에 대한 이의신청을 하여서는 안 되고, 청구이의의 소(민사집행법 제44조) 또는 제3자이의의 소(민사집행법 제48조)를 제기한 후 그 본안재판부로부터 집행정지결정(잠정처분)을 받아 그 정본을 민사집행법 제49조 제2호의 서류로 집행법원에 제출하면 집행법원은 경매절차를 정지하게 된다.

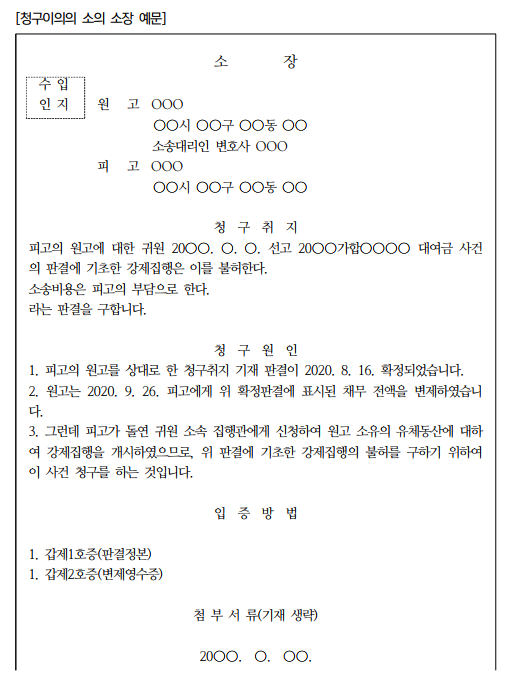

그 후 본안에서 승소하여 받은 판결정본을 같은 법 제49조 제1호의 서류로 집행법원에 제출하면 된다[☞ 이 때 판결주문은 “피고의 원고에 대한 OO법원 2016. . . 선고 2016가합OOO 대여금사건의 판결에 기초한 강제집행은 이를 불허한다.” 또는 “…판결에 기초한 강제집행은 2021. 12. 31.까지(또는 금 OO원을 넘는 부분에 관하여) 이를 불허한다.”는 형식이 된다.].

☞ 청구이의의 소의 제기는 강제집행의 속행에 영향을 미치지 않으므로(민사집행법 46조 1항), 그 인용판결이 선고되더라도 그 판결이 확정되지 않는 한 집행력 배제의 효과가 발생하지 않고 판결이 확정된 다음 집행기관에 대하여 집행의 정지·취소를 구할 수 있을 뿐이다(같은 법 49조 1호).

따라서 민사집행법에서는 판결 확정시까지 집행을 저지하지 못하는 채무자를 구제하기 위하여 청구이의의 소에 대한 판결 전에 채무자(원고)의 신청에 의하여 본안판결이 있을 때까지 집행의 정지 또는 실시한 집행처분의 취소 등의 결정을 할 수 있도록 하고 있는바(같은 법 제46조), 이를 잠정처분이라고 한다. 강제집행의 정지는 오로지 위와 같은 잠정처분에 의할 뿐 일반적인 가처분 또는 별개의 소로써 경매의 불허를 구하는 방법에 의하여서는 이를 할 수 없다(대법원 1987. 3. 10. 선고 86다152 판결, 대법원 2004. 8. 17.자 2004카기93 결정).

이 잠정처분에서의 정지 등의 시한인 “판결이 있을 때까지”는 ‘판결 선고시’까지 의 의미로 해석하는 것이 통설이나, 판례는 ‘본안판결 선고시’까지 만이라고 해석할 이유는 없고 법원의 재량에 의하여 ‘본안판결 확정시까지’로 그 시한을 정할 수도 있다(대법원 1977. 12. 21.자 77그6 결정). 한편, 채무자(원고)의 신청이 없어 판결 선고 전에 위와 같은 잠정처분을 하지 않은 경우에는 법원이 본안판결을 선고하면서 직권으로 잠정처분을 발하여야 한다(같은 법 제47조 제1항).

이 경우에는 잠정처분의 시한을 ‘판결 선고시까지’로 하는 것이 무의미하므로 ‘본안판결 확정시까지’로 시한을 정하는 것이 옳다.

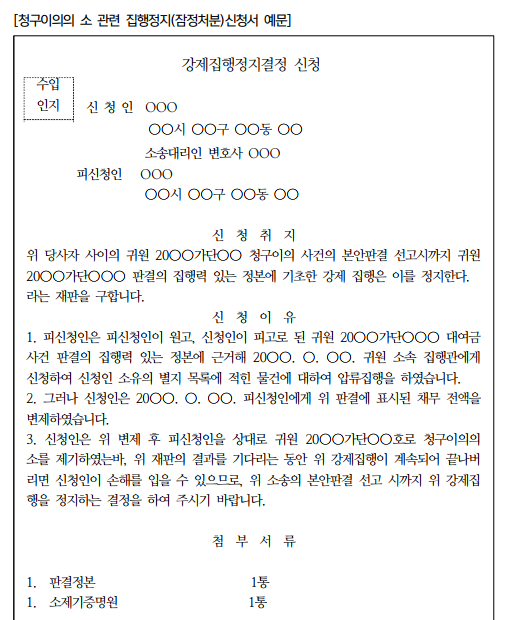

☞ 잠정처분 신청 시 필요한 서면 등 : ① 강제집행정지결정신청서, ② 정부수입인지 1,000원(재민 91-1), ③ 송달료 20,800원(당사자 2 × 2회(재일 87-4), ④ 소제기증명서 1통(청구이의의 소나 제3자이의의 소), ⑤ 소명자료

② 전체로서의 강제집행이 끝나 채권자가 권리의 만족을 얻은 뒤에는 청구이의의 소를 제기할 이익이 없다(대법원 1965. 1. 26. 선고 다64 886 판결 : 강제집행절차에 있어서 경매매득금으로 변제 또는 배당을 받을 때까지는 아직 그 집행절차가 계속 중에 있다고 할 것이고, 설사 그 강제집행이 배당절차의 단계에 들어간 경우라도 채무자는 기본채권의 소멸을 이유로 하여 청구에 관한 이의의 소를 제기할 수 있다).

예를 들어 무효인 집행증서에 근거해 채권압류 및 전부명령이 내려지고 그것이 확정되었다면 집행이 종료한 것이기 때문에 그 집행증서에 대하여 청구이의를 할 수 없게 된다(대법원 1989. 12. 12. 선고 87다카3125 판결, 대법원 1997. 4. 25. 선고 96다52489 판결).

㈏ 담보권 실행을 위한 경매절차를 정지시키는 방법

담보권 실행을 위한 경매절차를 정지시키기 위해서는 ① 경매법원에 경매개시결정에 대한 이의신청을 하고 경매법원으로부터 경매절차의 일시정지를 명하는 잠정처분을 받는 방법(민사집행법 86조 2항)(대법원 1987. 3. 10. 선고 86다152 판결, 대법원 2002. 9. 24. 선고 2002다43684 판결, 대법원 2004. 8. 17.자 2004카기93 결정)과 ② 채권자를 상대로 채무부존재확인소송 또는 저당권말소청구소송을 제기하고 수소법원으로부터 경매절차의 일시정지를 명하는 잠정처분을 받는 방법)이 있다(대법원 1977. 12. 21.자 77그6 결정, 대법원 1993. 10. 8.자 93그40 결정)[잠정처분 신청 시 필요한 서면 등: ① 강제집행정지결정신청서, ② 정부수입인지 1,000원(재민 91-1), ③ 송달료 20,800원(당사자 2×2회)(재일 87-4), ④ 소제기증명서 1통(청구이의의 소나 제3자이의의 소), ⑤ 소명자료].

위와 같은 방법에 의하지 않고 직접 담보권 실행을 위한 경매(임의경매)의 불허를 구하는 소를 제기할 수는 없다(대법원 2002. 9. 24. 선고 2002다43684 판결).

즉, 임의경매를 신청할 수 있는 권리에 대한 존부를 다투는 자는 경매개시결정에 대한 이의신청을 하고 민사집행법 제86조 제2항에 의한 매각절차의 일시정지를 명하는 가처분(잠정처분) 결정을 받는 방법 외에 청구이의의 소에 준하는 채무에 관한 이의의 소(통상 채무부존재확인이나 저당권부존재확인 또는 저당설정등기말소청구의 소를 본안으로 한다)를 제기하고 같은 법 제46조 제2항에 의하여 정지를 명하는 가처분(잠정처분) 결정을 받아 그 매각절차를 정지시킬 수 있다(대법원 1977. 12. 21.자 77그6 결정, 대법원 1993. 10. 8. 선고 93그40 결정).

그 후 승소확정판결을 받아 근저당권을 말소한 다음 근저당권이 말소된 등기사항증명서를 민사집행법 제266조 제1항 제1호의 집행취소서류로 제출하거나, 위 승소확정판결의 정본을 민사집행법 제266조 제1항 제2호의 집행취소서류로 제출하면 된다(민사집행법 제266조 제2항 전문).

㈐ 경매절차의 집행정지를 구하는 일반 가처분집행의 허용 여부(= 소극)

민사집행법 제300조의 일반 가처분절차에 의하여 임의경매절차를 정지할 수는 없고(대법원 1983. 2. 3.자 82마869 결정, 대법원 1993. 1. 20.자 92그35 결정 등), 직접 담보권 실행을 위한 경매(임의경매)의 불허를 구하는 소를 제기할 수는 없다[대법원 1987. 3. 10. 선고 86다152 판결, 대법원 2002. 9. 24. 선고 2002다43684 판결. 강제경매의 경우에도 일반 가처분의 방법에 따른 강제집행정지는 허용되지 않는다(대법원 1986. 5. 30.자 86그76 결정)].

㈑ 채권자취소소송을 제기한 자가 임의경매절차의 정지를 구할 수 있는지 여부 (= 적극)

① 채무자와 수익자간의 근저당권설정계약이 사해행위라고 주장하면서 채무자의 채권자로서 사해행위취소소송을 제기한 자가 본안재판부에 수익자(근저당권자)의 신청으로 개시된 채무자 소유의 부동산에 대한 임의경매절차에 대하여 정지를 구할 수 있는지 여부가 문제된다.

② 살피건대, 강제경매의 기초가 된 ‘집행채권’의 부존재·소멸·이행기의 연기 등과 같은 실체상의 하자를 이유로 청구이의의 소를 제기라면서 잠정처분으로 집행정지를 구할 수 있는 것처럼(민사집행법 제46조 제2항), 임의경매에서도 그 기초가 된 근저당권의 부존재·무효(저당권설정등기의 원인무효), 피담보채권의 불성립, 무효 또는 변제, 변제공탁 등에 의한 소멸 등을 이유로 청구이의의 소에 준하는 채무에 관한 이의의 소(통상 채무부존재확인이나 저당권부존재확인 또는 저당설정등기말소청구의 소를 본안으로 한다)를 제기하고 민사집행법 제46조 제2항에 의하여 정지를 명하는 가처분(잠정처분) 결정을 받아 그 경매절차를 정지시킬 수 있는바(대법원 1977. 12. 21.자 77그6 결정, 대법원 1993. 10. 8. 선고 93그40 판결), 마찬가지로 채권자취소소송에서도 임의경매의 기초가 된 수익자 명의의 근저당권에 관하여 “그 근저당권설정계약을 취소하고, 원상회복으로 근저당권의 말소등기를 구하는 것”이므로 달리 볼 이유가 전혀 없다. 따라서 잠정처분(집행정지)을 구할 수 있다.

나. 집행할 판결이 있은 뒤에 채권자가 변제를 받았거나 의무이행을 미루도록 승낙한 취지를 적은 증서(민사집행법 제49조 제4호)

⑴ 채권자가 변제를 받았거나 의무이행을 미루도록 승낙한 경우에 이를 이유로 집행을 종국적으로 저지하기 위해서는 청구이의의 소 민사집행법 제44조)를 제기하여야 할 것이나, 채권자가 작성한 위와 같은 증서가 있으면 채무자를 보호하기 위하여 일단 집행을 정지하도록 한 것이다.

여기서 말하는 변제란 채무 전부를 변제받은 경우를 의미하며, 일부 변제만으로는 그 집행권원에 기초한 강제집행절차의 진행을 저지할 사유가 되지 못한다.

판결에서는 그 선고가 있은 뒤에, 그 밖의 집행권원에서는 그것이 성립한 뒤에, 실체상의 청구권에 관하여 채권자가 변제받았다거나 의무이행의 유예를 승낙한 취지를 적은 증서(예, 영수증, 변제증서, 대물변제증서, 변제연기증서, 채무면제, 채권포기 또는 상계의 의사표시를 적은 서면)가 여기에 해당한다.

이러한 증서는 반드시 공정증서나 공증인이 인증한 증서라거나 공문서일 필요는 없고, 사문서라도 집행기관에서 진정하게 성립한 것이라고 인정할 수 있는 것이면 된다.

집행채권액 전부에 관한 은행 온라인 송금증서의 제출도 이에 해당한다.

채권자가 스스로 작성한 서면(집행신청서에 날인된 인감이 사용되었거나 인감증명서가 첨부된 경우에는 진정하게 성립한 것으로 인정할 수 있을 것이다)으로서 변제의 사실을 기재한 것(영수증서, 변제증서, 대물변제증서 등. 대법원 1965. 8. 26.자 65마797 결정) 또는 이에 준하는 것(채권자의 채무면제, 채권포기 또는 상계의 의사표시를 기재한 서면, 채권양도의 통지서 등)이거나 의무이행의 유예를 승낙한 취지의 기재가 있는 것(채권자가 명시적으로 이행유예의 취지를 적어 준 각서, 건물인도의 집행권원이 성립된 다음에 채권자와 채무자 사이에 체결된 임대차계약서 등)이어야 한다.

집행기관은 그 진실성을 확인하기 위하여 이해관계인을 심문할 수 있다.

채권자 이외의 사람이 작성한 문서도 채권자가 변제를 받았거나 의무이행을 미루도록 승낙하였음을 확인할 수 있는 것이면 되는데, 이 경우 채권자, 채무자를 심문하는 등의 방법으로 그 진실성을 확인할 필요가 있다.

다만, 채권자가 변제증서의 효력을 다투거나 그것이 다른 채권의 변제증서이고 집행채권에 대한 것이 아니라고 다투는 경우에는 집행법원으로서는 그 진위를 가릴 수 없으므로 본호의 집행정지서류로 취급할 수 없으므로, 이 경우에 채무자는 청구이의의 소를 제기하여 그 종국판결이나 집행정지 또는 취소를 명하는 잠정처분을 받아 집행법원에 제출하여야 한다.

채무자가 변제 등 위와 같은 사실이 존재하는데도 불구하고 이를 증명할 증서가 없거나 아니면 급속하게 제출할 수 없는 사정이 있는 경우에는 채무자는 그 존재를 이유로 하여 청구이의의 소를 제기하고 집행정지의 잠정처분(2호 서류)을 받아 이를 제출하여 정지를 받을 수밖에 없다.

다른 경매절차에서 채권자에게 채권 전액이 배당된 경우 그 배당조서, 집행관을 통하여 채무자가 교부받은 집행권원 민사집행법 제42조 제1항, 채권 전액을 변제받았음을 이유로 한 경매신청 취하서(대법원 1979. 10. 31.자 79마132 결정, 대법원 1994. 8. 22.자 94마1121 결정), 가사소송법 제65조에 의한 금전임치를 한 증명서도 변제증서에 해당한다.

화해가 진행 중임을 이유로 하는 채권자의 경매기일 연기신청서를 의무이행의 유예증서에 해당하는가에 관하여는 견해가 나뉘나, 실무에서는 소극적으로 해석하면서도 회 정도에 한하여 경매기일을 연기해 주기도 하는데 2 , 이러한 운용에 있어서는 민사집행법 제51조의 취지를 항상 염두에 두어 집행절차가 무한히 지연되는 일이 없도록 해야 한다.

변제유예증서가 제출된 경우에는 견해 대립의 여지가 있으나 배당단계에서 변제를 유예해준 채권자에 대해 유예기간동안의 지연손해금은 발생하지 않는 것으로 보아 위 금액을 제외하고 배당하는 것이 타당하다[서울중앙지방법원 2019. 2. 28. 선고 2018가단55921 판결(미항소 확정)].

변제공탁서가 포함되는가에 관하여는 다툼이 있으나, 민사집행법 제49조 제4호의 증서는 채권자의 의사가 명확히 표현된 것이어야 하는데 변제공탁서는 그러한 서면이 아닐 뿐만 아니라 공탁원인의 존부를 비롯하여 공탁의 유효 여부를 조사할 필요도 있기 때문에 이는 민사집행법 제49조 제4호의 증서에 해당하지 않는다고 보는 것이 통설이다.

다만 공탁물수령자로서 공탁통지서를 받은 사람이 그 공탁금을 이의 없이 수령하였다면 그 공탁의 취지에 의하여 수령한 것이 되어 그에 따른 법률효과가 발생하므로(대법원 1984. 11. 13. 선고 84다카465 판결), 공탁서 및 공탁금 출급증명서(공탁규칙 제59조 제1항)는 위 제4호의 증서에 해당한다는 것이 판례이다(대법원 1999. 3. 2.자 98마2813, 2814 결정).

강제집행은 그 기초가 된 집행권원에 표시된 채권을 전액 변제받을 때까지 실시할 수 있으므로 변제나 변제의 유예는 채권의 전액에 대하여 행하여져야 한다.

⑵ 한편, 변제를 받았다는 취지를 적은 증서의 제출에 따른 강제집행의 정지기간은 2개월로 하고(민사집행법 제51조 제1항), 의무이행을 미루도록 승낙하였다는 취지를 적은 증서의 제출에 따른 강제집행의 정지는 2회에 한하며 통산하여 6개월을 넘길 수 없다(민사집행법 제51조 제2항).

통산하여 6개월이란 해당 경매절차에서 통산하여 6개월이란 뜻이고 그 기간이 연속해야 하는 것은 아니다.

민사집행법 제49조 제4호의 서류(변제증서)가 제출되더라도 같은 법 제51조에 의하여 개월의 집행정지의 효과가 있음에 그칠 뿐, 그 이상으로 경매절차의 진행이나 효력을 저지 또는 부정하는 사유가 될 수 없다(대법원 1992. 9. 14. 선고 92다28020 판결, 대법원 1993. 4. 23. 선고 93다3165 판결).

⑶ 변제 또는 변제유예의 시기에 관하여는 ‘집행할 판결이 있은 뒤’에 이루어져야 하는데 ‘여기서 말하는 집행할 판결이 있은 뒤’의 의미에 관하여, ① 제1설 : ‘집행권원이 성립된 후’로 보아야 한다는 설(집행권원이 확정판결이면 판결확정 후, 가집행선고부판결이면 판결선고 후, 화해조서 조정조서 집행증서이면 그것이 작성된 후에 변제 등이 행하여져야 한다는 견해)와 ② 제2설 : ‘변론종결 후’로 보아야 한다는 설(청구이의의 소의 사유와 같이 해석하여 집행권원이 판결일 경우에는 변론종결 후에 변제 등이 행하여지면 되고 기판력이 발생하지 않는 집행증서의 경우에는 변제 또는 유예가 그 집행증서 작성 이전에 변제 등이 이루어져도 된다는 견해)가 대립한다.

제1설은 그 논거로 변제증서나 변제유예증서가 본래 잠정적이고 한시적인 집행정지서류이고 판결의 확정일(선고일), 결정의 고지일, 각종 조서나 집행증서의 작성일은 집행권원 또는 그에 첨부된 확정증명에 의하여 명백하기 때문에 집행법원이 이를 기준일로 하는 것이 용이하다는 점을 들고 있지만, 변론종결 후 판결확정 전의 변제증서인 경우에도 급박한 경우 이를 곧바로 집행기관에 제출하여 잠정적으로 집행을 정지시켜 놓을 필요가 있는데다가 변론종결일이 판결문상에 표시가 되어 있으므로 집행법원이 이를 기준으로 삼기에 어려움이 없기 때문에 제2설에 찬동한다.

2. 집행취소서류 (민사집행법 제49조 제1호, 제3호, 제5호, 제6호 서류)

집행취소서류를 제출할 경우 최고가매수신고인 또는 매수인의 동의 없이도 경매절차가 취소된다.

가. 집행할 판결 또는 그 가집행을 취소하는 취지나 강제집행을 허가하지 않거나 그 정지를 명하는 취지 또는 집행처분의 취소를 명한 취지를 적은 집행력 있는 재판의 정본(민사집행법 제49조 제1호)

⑴ “집행력 있는 재판의 정본”의 의미

여기서 말하는 집행력 있는 재판의 정본이란 ‘집행할 수 있는 재판의 정본’을 의미하며 ‘집행문이 부여된 이른바 집행력 있는 정본’을 의미하는 것이 아니므로 집행문의 부여가 있어야 하는 것은 아니다.

집행할 수 있는 재판이 판결인 경우라면 확정되었거나 가집행의 선고가 있든지(예를 들어, 민사집행법 제47조 제2항의 가집행선고부 정지결정인가의 재판) 그 밖에 집행력이 있는 재판의 정본이면 충분하다.

재판의 송달증명도 첨부할 필요가 없으나, 다만 확정되어야 집행력이 발생하는 재판의 경우에는 그 확정증명서를 함께 제출하여야 한다.

⑵ 집행할 판결을 취소하는 재판

㈎ 집행할 판결을 취소하는 재판이란 가집행의 선고 있는 판결을 상소심에서 취소하는 판결(대법원 2000. 7. 19.자 2000카기90 결정), 확정판결을 취소하는 재심판결, 소송상 화해·청구의 인낙 등 확정판결과 같은 효력을 가지는 것을 취소하는 준재심판결, 가압류·가처분명령을 취소하는 판결 등을 말한다(민사집행법 제57조).

가집행선고 있는 본안판결이 상소심에서 취소·변경된 경우에는 그 선고에 의하여 즉시 가집행선고가 실효되므로 민사소송법 제215조 제1항, 가집행선고부 판결을 취소한 상소심의 판결은 그 선고가 있으면 충분하고 확정될 것을 요하지 않는다.

이 경우 상소심판결의 정본을 집행법원에 제출함으로써 취소된 부분에 관한 강제집행을 정지할 수 있으므로, 별도로 강제집행정지신청을 할 이익이 없다(대법원 2006. 4. 14.자 2006카기62 결정).

다만 가집행선고부 제1심판결이 항소심판결로 취소되었다가 그 항소심판결이 상고심에서 파기된 경우 가집행선고의 효력이 다시 회복하므로(대법원 1993. 3. 29.자 93마246, 247 결정), 확정증명원을 첨부하지 않은 경우 가집행선고부 제1심판결을 취소한 항소심판결이 상고심에서 파기되지 않았는지 여부를 집행법원에서 사건검색 등을 통해 확인해본 후 취소하는 것이 적절하다.

㈏ 항소심에서의 위와 같은 변경판결은 실질적으로는 항소가 이유 있는 부분에 대하여는 항소를 인용하여 제1심판결 중 일부를 취소하고 항소가 이유 없는 부분에 대하여는 항소를 기각하는 일부취소의 판결과 동일한 것인데 다만 주문의 내용이 복잡하게 되는 것을 피하고 주문의 내용을 알기 쉽게 하기 위한 편의상의 요청을 쫓은 것에 불과하므로(대법원 1983. 2. 22. 선고 80다2566 판결 참조) 위 변경판결에 의한 제1심판결 실효의 효과도 일부취소판결의 경우와 마찬가지로 항소가 이유 있는 부분에 국한되고, 제1심판결에 가집행선고가 붙은 경우에는 일부취소를 의미하는 항소심의 변경판결에 의하여 청구인용범위가 줄어들더라도 그 가집행선고는 제1심판결보다 청구인용범위가 줄어든 차액부분에 한하여 실효되고 그 나머지 부분에는 여전히 효력이 미친다(대법원 1968. 2. 3.자 67마1217 결정 참조).

만일 이와 같이 보지 않고 항소심의 변경판결에 의하여 제1심판결 전부가 실효된다고 보는 경우에는 당사자의 불복신청이 없거나 또는 항소가 이유 없는 부분까지 제1심판결을 변경하는 것이 되어 민사소송법 제415조의 규정에도 저촉되게 될 뿐만 아니라 위 가집행선고부 제1심판결에 기한 강제집행을 취소하여야 하게 되어 혼란을 가져오게 될 것이기 때문이다(대법원 1992. 8. 18. 선고 91다35953 판결).

㈐ 한편, 판결이 형식적으로 확정된 후 추완항소를 하여 제1심 판결을 취소한다는 항소심판결이 선고된 경우의 처리가 문제된다. 견해 대립이 있으나 추완항소가 받아들여진 이상 위 항소심 판결이 확정되지 않아도 취소 효력이 있다고 볼 것이다[대법원 1978. 9. 12. 선고 76다2400 판결(추완항소에 의하여 불복항소의 대상이 된 판결이 취소될 때까지는 확정 판결로서의 효력이 배제되는 것은 아님), 대법원 1979. 9. 25. 선고 79다505 판결(적법한 추완항소가 있는 이상 판결은 확정되지 않음)].

따라서 가급적 확정증명원을 제출받아 취소하도록 하되, 취소신청인이 확정되지 않은 상태에서도 취소를 원할 경우 취소가 가능하다고 본다.

㈑ 확정된 지급명령에 대한 추완보완 이의신청으로 소송절차가 진행 중인 경우에도 지급명령의 실효 여부가 문제된다.

㈒ 지급명령의 실효시기에 관해서는 독촉법원 심사 후 소송절차로 송부 시 실효된다는 견해와 소송절차 판결 확정 시 실효된다는 견해가 대립되고 하급심 판례도 견해가 나뉘나 대부분의 하급심 판결은 추후보완 이의신청이 있는 경우 지급명령이 곧바로 실효된다고 보지 않고, 소송절차에서 추후보완 이의사유의 적법성에 대해 판단을 하여 왔다.

즉 추후보완 이의신청의 적법 여부는 본안법원의 판결에서 최종적으로 가려지게 되므로 본안법원에서 추후보완 이의신청의 적법 여부가 다투어지고 있는 동안에는 지급명령이 실효되었다고 단정하여 바로 집행절차를 취소할 수는 없고, 채무자가 강제집행정지결정을 받은 경우에 집행절차를 정지하는 것이 보통이다.

㈓ 이와 관련해 판례도 “민사소송법 제470조는 채무자가 지급명령을 송달받은 날부터 2주 이내에 이의신청을 한 때에는 지급명령은 그 범위 안에서 효력을 잃고, 제471조는 이의신청이 부적법하다고 인정한 때에는 법원이 결정으로 이를 각하하여야 하며, 제474조는 지급명령에 대하여 이의신청이 없거나, 이의신청을 취하하거나, 각하결정이 확정된 때에는 지급명령은 확정판결과 같은 효력이 있다고 규정하고 있다. 이에 따라 독촉법원은 추후보완 이의신청을 직권으로 심사하여 신청서 자체로 채무자가 책임질 수 없는 사유로 인하여 2주의 이의신청기간을 지킬 수 없었던 경우에 해당하지 않거나, 그 사유가 없어진 날부터 2주가 지나 신청한 것이 명백한 경우 등 추후보완 이의신청이 부적법하다고 인정한 때에는 결정으로 이를 각하하고, 이러한 사유가 없는 경우에는 일단 본안법원으로 소송기록을 송부한다. 위 규정들에 의하면, 지급명령은 2주 이내에 적법한 이의신청이 있은 때에 실효되는 것이지 이의신청기간을 경과하여 추후보완 이의신청이 있을 경우 그 적법 여부가 확인되지도 않은 상태에서 곧바로 실효된다고 볼 수 없다. 독촉법원으로서는 추후 보완 이의신청이 주장 자체로 이유 없음이 명백하지 않는 한 일단 그 신청이 적법함을 전제로 소송절차로 이행시키는 것일 뿐이고, 본안법원은 실질 심리를 통하여 추후 보완 사유의 존부를 판정함으로써 지급명령의 실효 여부를 최종 확정하는 것이므로, 그때까지 해당 지급명령은 여전히 확정판결과 같은 효력을 갖는다고 보아야 한다.”라고 판시하여[대법원 2022. 6. 16.자 2020마1490 결정, 수원지방법원 성남지원 2021. 8. 23.자 2021타기466 결정(심리불속행기각 확정)], 지급명령에 대한 추후보완 이의신청이 있어 소송절차로 이행되었다고 하여 바로 지급명령이 실효되는 것은 아님을 명백히 하였다.

㈔ 실무상으로는 독촉법원이 추후보완 이의신청에 대하여 명백한 부적법사유가 있으면 각하하고 그렇지 않은 경우에는 일단 인지보정절차를 거쳐서 본안법원으로 기록을 송부하며, 본안법원은 추후보완 이의신청의 적법 여부에 대한 실질적인 심리절차를 거친 다음, 부적법하다고 판단되는 경우에는 통상의 이의신청기간의 도과로 지급명령이 이미 확정되었다고 소송종료선언을 함과 동시에 추후보완 이의신청 각하판결을 하고, 적법하다고 판단되는 경우에는 본안판단을 하고 있어 지급명령에 대한 추완이의신청이 각하되지 않고 소송절차로 이행되었다고 하더라도 추완이의신청이 적법하다는 판단이 내려진 것으로 단정할 수는 없으므로 지급명령이 바로 실효된다고 볼 수는 없다.

⑶ 가집행을 취소하는 재판

가집행을 취소하는 재판이란 본안판결의 당부를 심판하기 전에 가집행의 선고만을 취소하는 판결(민사소송법 제215조 제3항)을 말한다.

상소심이 본안판결을 취소함에 따라 가집행선고의 효력이 상실하는 경우에는 위 ‘집행할 판결을 취소하는 재판’에 해당하고, 여기에 해당하지 않는다.

⑷ 강제집행을 허가하지 않는 재판

㈎ 강제집행을 허가하지 않는 재판이란 집행문부여에 관한 이의신청을 인용한 결정(민사집행법 제34조 제1항), 즉시항고 또는 집행에 관한 이의신청을 인용한 결정(민사집행법 제15조, 제16조) 청구에 관한 이의의 소·집행문부여에 대한 이의의 소·제3자이의의 소를 인용한 종국판결(민사집행법 제44조, 제45조, 제48조)과 같이 집행 또는 집행행위의 위법을 확정하고 그 종국적 불허를 선언하는 취지의 재판을 말한다.

청구이의소송에서의 청구인낙조서는 여기에 해당한다(대법원 2005. 1. 11.자 2004마627 결정).

㈏ 청구이의를 인용한 판결은 확정되어야 효력이 있고, 판결 확정 전에는 집행력이 없으므로 그 재판의 정본은 위 서류에 해당하지 않는다(대법원 2008. 8. 29.자 2008마577 결정).

따라서 청구이의소송 승소판결만 제출한 경우에는 확정증명원을 제출하도록 보정명령을 하고, 만약 미확정 상태라면 취소서류에 해당하지 않아 별도의 정지결정 등이 없는 한 절차를 계속 진행하여야 한다.

㈐ 한편즉시항고 또는 집행에 관한 이의신청을 인용한 결정(민사집행법 제15조, 제16조)이 본호의 집행정지서류에 해당하는가에 문제되는데, ① 집행법원이 바로 결정법원인 경우에는 그 서류가 이미 집행기관의 수중에 들어가 있어 이를 다시 제출할 필요가 없고 따라서 서류제출의무가 면제되지만, ② 집행관이 집행기관인 경우에는 결정정본을 집행관에게 제출하여야만 집행이 정지되므로 위 결정도 위 법정서류에 해당한다.

㈑ 강제집행을 불허하는 내용의 화해권고결정이 본호의 서류에 해당하는지와 관련해선, 법률관계의 변경·형성을 목적으로 하는 형성의 소는 법률에 명문의 규정이 있어야 제기할 수 있고 그 판결이 확정됨에 따라 효력이 생기므로, 이러한 형성판결의 효력을 개인 사이의 합의로 창설할 수는 없어 형성소송의 판결과 같은 내용으로 재판상 화해를 하더라도 판결을 받은 것과 같은 효력은 생기지 않는다(대법원 2012. 9. 13. 선고 2010다97846 판결 참조).

㈒ 따라서 화해권고결정의 ‘이 사건 집행권원에 기한 강제집행을 불허한다’는 내용은 형성소송인 청구이의의 소 재판의 대상으로서 당사자가 자유롭게 처분할 수 있는 사항이 아니므로, 그 문구 그대로 확정되더라도 해당 집행권원에 기한 강제집행을 허가하지 않는 효력은 생기지 않고, 해당 집행권원이 확정판결로서 갖는 집행력은 여전히 남아 있다.

이 경우 화해권고결정 정본은 민사집행법 제49조 제1호에서 정한 ‘강제집행을 허가하지 않는 취지를 적은 집행력 있는 재판의 정본’에 해당하지 않는다(대법원 2022. 6. 7.자 2022그534 결정).

㈓ 다만 청구이의의 소 당사자 모두 화해권고결정에 이의를 신청하지 않았으면 그들 사이에 ‘이 사건 집행권원으로 강제집행을 하지 않는다’는 명시적·묵시적 합의가 있었을 개연성이 크고, 그렇다면 화해권고결정의 문구를 부집행 합의가 이루어졌다는 뜻으로 새길 여지가 있다.

당사자 사이에 강제집행을 하지 않기로 하는 합의를 담은 화해조서 정본도 집행취소서류가 되나(민사집행법 제49조 제6호), 그 서류를 매각허가결정이 있은 뒤에 제출한 경우에는 매수인의 동의를 받아야 집행취소의 효력이 생긴다(민사집행법 제93조)(대법원 2022. 6. 7.자 2022그534 결정).

⑸ 강제집행의 정지를 명하는 재판

㈎ 강제집행의 정지를 명하는 재판이란 위 ⑷의 재판 중에서 집행의 일시적 불허를 선언한 재판을 말하며, 예를 들어 변제기한의 일시적 유예를 이유로 한 청구이의의 소를 인용한 판결, 기한도래 전의 집행개시를 이유로 한 집행에 관한 이의를 인용한 결정 등이 이에 속한다.

㈏ 비록 일시적이나마 확정적으로 집행을 배제하는 재판을 지칭하는 점에서 본안판결 선고 시까지 집행을 잠정적으로 정지하는 잠정처분을 일컫는 민사집행법 제49조 제2호의 집행의 일시정지를 명한 재판과는 구별된다.

⑹ 집행처분의 취소를 명한 재판

㈎ 집행처분의 취소를 명한 재판이란 청구이의의 소, 집행문부여에 관한 이의의 소, 제3자이의의 소에 부수하여 행하여지는 잠정처분(민사집행법 제46조, 제47조, 제48조)이나 재심 또는 상소의 추후보완신청이나 상소제기에 부수하여 행해지는 집행정지에 관한 재판(민사소송법 제500조, 제501조) 중 이미 실시한 집행처분의 취소를 명하는 재판을 가리킨다.

㈏ 즉시항고(민사집행법 제15조 제6항, 구민사소송하에서는 즉시항고의 경우에 집행처분의 취소를 명하는 잠정처분을 할 수 있는 것으로 해석되었으나 민사집행법하에서는 집행처분의 취소를 명하는 잠정처분을 할 수 없음이 법문상 명백하다), 집행에 관한 이의신청(민사집행법 제16조 제2항), 집행문부여 등에 대한 이의신청(민사집행법 제34조 제2항, 제16조 제2항)의 경우에는 잠정처분으로서 집행의 정지만을 명할 수 있을 뿐 이미 실시한 집행처분의 취소를 명하는 재판은 허용되지 않는다(민사집행법 제16조 제2항, 제34조 제2항).

나. 집행을 면하기 위하여 담보를 제공한 증명서류 (민사집행법 49조 3호)

⑴ 법원이 가집행의 선고를 하면서 채무자에 대하여 채권 전액을 담보로 제공하고 가집행을 면제받을 수 있다는 것을 선고한 경우(민사소송법 제213조 제2항)에 그 담보를 제공하였다는 증명서(민사집행법 제19조 제2항)가 이에 해당한다.

그러나 가집행의 선고가 붙은 판결에 대하여 상소를 하면서 강제집행의 일시 정지를 구하여 오는 경우에 제공을 명하는 담보(민사소송법 제501조, 제500조 제1항)는 이에 해당하지 않는다.

⑵ 한편, 가압류해방금액(민사집행법 제282조)의 공탁에 따른 가압류집행의 취소에 관하여는 민사집행법 제299조가 별도로 규정하고 있다.

다. 집행할 판결, 그 밖의 재판이 소의 취하 등의 사유로 효력을 잃었다는 것을 증명하는 조서등본 또는 법원사무관등이 작성한 증서 (민사집행법 제49조 제5호).

⑴ ‘집행할 판결’은 가집행선고 있는 판결을 말한다.

㈎ 가집행의 선고가 붙은 판결 선고 후에 상소심에서 소의 취하가 있는 때(청구의 교환적 변경이 있는 경우도 마찬가지이다)에는 그 가집행의 선고가 붙은 판결은 실효된다.

이 경우 소취하조서(구술로 소를 취하한 경우)나 소취하증명서가 여기에 해당한다.

청구의 포기가 행하여진 경우에 그 포기조서도 위 제5호의 증서에 해당한다.

그러나 사인이 작성한 문서는 여기에 해당하지 않는다.

㈏ 제1심에서 가집행선고부 승소판결을 받아 그 판결에 기해 강제경매를 신청한 다음 항소심에서 조정(조정을 갈음하는 결정 포함) 내지 화해가 성립한 경우에 제1심 판결 및 가집행선고의 효력은 조정 내지 화해에서 제1심판결보다 인용 범위가 줄어든 부분에 한하여 실효되고 나머지 부분에 대하여는 여전히 효력이 미치므로(대법원 2011. 11. 10.자 2011마1482 결정), 항소심에서 조정 내지 화해가 성립한 경우에는 그 조정 내지 화해의 내용이 강제집행의 기초가 된 부분 전체의 효력을 상실하게 한 때에 한하여 해당 조서가 위 제5호의 증서에 해당한다.

⑵ 여기서 말하는 ‘그 밖의 재판’이란, 가집행선고 있는 판결 이외에 확정 전에 집행력을 발휘하고 항고로만 불복할 수 있는 결정·명령[대체집행에서 비용의 지급을 명하는 결정(민사집행법 제260조), 간접강제에서 금전의 배상을 명하는 결정(민사집행법 제261조) 등을 들 수 있다]을 의미한다.

즉시항고가 허용되고 그 즉시항고에 집행정지의 효력이 인정되는[민사소송법상 즉시항고는 집행정지효력이 있다(민사소송법 제447조)] 결정·명령에 대하여 즉시항고가 제기되었다는 증명서가 본조 제5호에 해당되는지에 대하여 의문이 있으나 즉시항고는 집행정지의 효력을 가질 뿐이지 본조 제5호에 규정된 바와 같이 항고의 대상이 된 결정·명령의 효력 자체를 상실하게 하는 것은 아니므로 항고를 제기하였다는 증명서는 본조 제5호에서 정하는 집행정지 서류에 해당하지 않는다.

그와 같은 경우에는 민사소송법 제448조의 규정에 의한 집행정지결정을 받아 제출함으로써 집행을 정지시킬 수 있을 것이다.

다만 위와 같이 항고의 대상이 된 결정·명령 중 즉시항고로 집행정지의 효력이 있는 경우에는(예를 들어, 소송비용액 확정결정의 경우) 실무상 확정되어야 집행권원에 집행문을 부여하도록 하고 있으므로[소송비용액 확정결정에 대한 집행문부여(재민 80-2)] 즉시항고를 하여 확정되지 않은 경우에는 별도의 집행정지결정을 받아야 할 경우는 거의 없을 것이다.

라. 강제집행을 하지 않는다거나 강제집행의 신청이나 위임을 취하한다는 취지를 적은 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본 (민사집행법 제49조 제6호)

⑴ 강제집행을 하지 않겠다는 부집행합의 또는 기존의 강제집행신청이나 위임을 취하하기로 한 합의가 화해조서 또는 공정증서에 적힌 경우를 말한다.

부집행의 합의는 무조건적인 것은 물론이 일정한 기간 동안 강제집행을 하지 않는다는 합의도 포함한다.

강제집행을 하지 않거나 강제집행신청이나 위임을 취하한다는 취지를 적은 확정된 화해권고결정정본도 민사집행법 제49조 제6호의 화해조서에 준해 처리하면 될 것이다.

이미 성립된 집행권원의 효력을 무효로 한다는 취지나 그 청구권을 전부 포기한다는 취지의 화해조서가 새로이 작성된 경우에 이를 민사집행법 제49조 제5호의 서류에 해당하는 것으로 볼 여지도 있으나, 대체로 그러한 취지의 화해조서나 공정증서를 모두 민사집행법 제49조 제6호의 서류에 해당하는 것으로 보고 있다.

⑵ 위 사유를 증명할 서류는 화해조서와 공정증서이다.

조정조서도 화해조서에 준하여 이에 포함된다(대법원 2020. 3. 16.자 2019마853 결정).

공증인 또는 합동법률사무소 및 법무법인이 사문서를 인증한 것은 법문이 공정증서의 정본이라고 표시하고 있음에 비추어 이에 포함되지 않는다고 보아야 한다.

☞ 공정증서와 사서증서인증서의 차이점: 모두 공증인{변호사법 제49조 제1항에 의하여 법무법인이, 제58조의16, 제49조 제1항에 의하여 법무법인(유한)이, 제58조의30, 제49조 제1항에 의하여 법무조합이 공증인과 동일 기능 행사}이 관여하는 문서이다.

① 공정증서는 공증인이 직접 작성하는 문서(공증인법 제25조 이하)이다. 공정증서는, ㉮ 공증인이 문서 전부를 작성한 것(금전소비대차공정증서, 유언, 거절증서 등)과 ㉯ 공증인이 문서의 일부만을 작성한 것(약속어음 또는 수표의 공정증서 등. 공증인법 56조의)이 있는데, 전자는 사문서부분이 없고, 후자는 원래 사문서이나 공증에 의해 하나의 문서로 편입된 것이다.

② 사서증서인증(공증인법 57조 1항)은 당사자가 공증인 면전에서 직접 서명 또는 날인하고, 이를 공증인이 인증(그 서명날인사실을 증서에 기재함)한 것이다. 서명 또는 날인을 본인 또는 대리인(위임장, 인감증명 및 주민등록증으로 확인)으로 하여금 확인시킨 후 이를 공증인이 인증한다. 공증에도 불구하고 사문서부분과 공문서부분이 별개로 병존한다. 사문서에 단순히 확정일자 부여한 것(예 : 확정일자 있는 임대차계약서)은 사서증서와 구분되어야 한다.

⑶ 채무자가 이러한 서류를 제출한 경우는 제6호에 해당한다.

그러나 채권자가 강제집행신청의 취하서를 제출한 경우에는 집행신청의 취하에 해당하여 강제집행절차가 당연히 종료하고, 이는 제6호 서류와는 무관하다.

Ⅳ. 담보권실행을 위한 경매에서의 집행정지취소 서류 (민사집행법 제266조)

1. 집행정지서류 (제4호, 제5호 서류)

다음의 문서가 집행법원에 제출되면 매각절차를 정지하여야 한다(민사집행법 제266조).

별도로 정지결정을 요하지 아니하며 경매신청인에게 통지를 하여야 하는 것도 아니다.

가. 채권자가 담보권을 실행을 하지 않기로 하거나 경매신청을 취하하겠다는 취지 또는 피담보채권을 변제받았거나 그 변제를 미루도록 승낙한다는 취지를 적은 서류 (4호, 단 4호 서류 중 ‘화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우 제외’)

⑴ 본호의 전단은 민사집행법 제49조 제4호, 본호의 후단은 민사집행법 제49조 제6호에 각각 대응하는 규정이다.

다만 담보권의 실행을 하지 않기로 하거나 경매신청을 취하하겠다는 취지를 기재한 서류는 민사집행법 제49조 제6호에서와는 달리 사문서라도 무방하다.

강제집행에서 “변제수령 또는 유예의 서류”는 정지사유에 불과하고(민사집행법 제49조 제4호 참조) 더 나아가 절차의 취소까지 받으려면 별도로 청구이의의 소를 제기하여야 하나, 담보권실행절차에서는 그것이 사문서로 제출된 경우에는 절차정지사유가 되고 공문서로 제출된 경우에는 바로 취소사유가 되므로 개시결정에 대한 이의 등의 절차를 거칠 필요가 없다는 점에서 양 절차 간에 차이가 있다.

⑵ 피담보채권을 변제받았거나 그 변제를 미루도록 승낙한다는 취지를 적은 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본이 아닌 사문서인 경우에는 민사집행법 제275조, 제51조에 의하여 집행정지기간이 제한된다.

따라서 그 집행정지를 계속 유지하기 위하여는 채무자가 위 기간 중에 경매개시결정에 대한 이의 또는 피담보채권 부존재확인의 소를 제기하여 집행정지명령(민사집행법 제86조 제2항, 제16조 제2항 또는 제46조 제2항)을 제출하여야 한다.

⑶ 채권자가 담보권을 실행하지 않기로 하거나 경매신청을 취하하겠다는 취지를 적은 서류가 사문서인 경우의 집행정지기간에 관하여는 민사집행법 제51조와 같은 명문의 규정이 없으나, 위 규정의 취지를 유추하여 채무자가 2월 이내에 경매법원에 그 경매절차를 취소할 수 있는 서류를 제출하지 않으면 경매절차를 속행하여야 한다.

나. 담보권 실행을 일시정지하도록 명한 재판의 정본 (5호)

⑴ 본호는 민사집행법 제49조 제2호에 대응하는 규정이다.

본호에 해당하는 서류로는 담보권부존재확인의 소, 담보권설정등기말소의 소 또는 피담보채권부존재확인의 소 등을 본안으로 하는 경매절차정지의 잠정처분(민사집행법 제46조 제2항, 제275조), 제3자이의의 소를 본안으로 하는 경매절차정지의 잠정처분(민사집행법 제48조 제3항 본문, 제46조 제2항, 제275조) 경매개시결정에 대한 이의신청에 따른 매각절차의 일시정지결정(민사집행법 제86조, 제268조)을 들 수 있다.

⑵ 다만 이 가운데 경매개시결정에 대한 이의신청에 따른 매각절차의 일시정지 결정과 같이 집행법원이 재판기관이 되어 정지결정을 발한 경우에는 그 결정이 당사자에게 고지되기 전이라도 이후의 절차를 진행할 수 없으며, 이러한 경우에도 매각절차의 정지에 관하여 당사자로부터 정지결정의 정본의 제출을 요구되는 것은 아니다.

⑶ 위 잠정처분 중 이미 실시한 집행처분의 취소를 명한 것도 민사집행법 제266조 제2항 후문의 규정취지와 ‘담보권 실행 등을 위한 경매’ 편에서 별도의 집행정지 규정을 두고 있는 점에 비추어 볼 때 본호의 서류에 해당한다.

⑷ 강제집행정지결정이 있으면 결정 즉시 당연히 집행정지의 효력이 있는 것이 아니고 그 정지결정 정본을 집행기관에 제출함으로써 집행정지의 효력이 발생함은 민사집행법 제49조 규정취지에 비추어 명백하다(대법원 1963. 9. 12. 선고 63다213 판결, 대법원 1966. 8. 12.자 65마1059 결정, 대법원 2008. 3. 3.자 2007마868 결정).

그 제출이 있기 전에 이미 행하여진 압류 등의 집행처분에는 영향이 없다(대법원 2010. 1. 28.자 2009마1918 결정, 대법원 2012. 7. 5.자 2011마817 결정).

2. 집행취소서류 (1호, 2호, 3호, 4호 서류)

집행취소서류를 제출할 경우 최고가매수신고인 또는 매수인의 동의 없이도 경매절차가 취소된다.

가. 담보권의 등기가 말소된 등기사항증명서 (1호)

⑴ 담보권의 실행 등을 위한 경매는 담보권의 등기가 되어 있는 등기사항증명서의 기재만 보고 곧바로 경매개시결정을 하기 때문에 그 담보권설정등기가 말소된 등기사항증명서가 제출되면 담보권의 소멸이 추정되기 때문에 당연히 그 경매절차를 정지하여야 한다.

⑵ 채무자나 소유자가 민사집행법 제266조 제1항 제1호의 서류인 말소된 등기사항증명서를 제출하면서 경매절차의 취소를 구하여 올 때는 별도의 사건번호를 부여하지 않는다.

경매개시결정에 대한 이의를 할 때 사건번호가 부여되는 것과는 차이가 있다.

⑶ 집행취소를 할 경우의 결정주문도 단순히 “별지 목록 기재 부동산에 대한 이 사건 임의경매절차를 취소한다.”고만 하면 충분하다(민사집행법 제266조 제2항).

경매개시결정에 대한 이의를 인용할 경우 “위 당사자 간의 이 법원 2021타경1822 부동산임의경매 사건에 관하여 2022. 2. 14. 이 법원이 별지 목록 기재 부동산에 관하여 한 임의경매개시결정을 취소한다. 별지 목록 기재 부동산에 관한 이 사건 임의경매신청을 기각한다.”라고 주문을 내는 것과 구별된다.

나. 담보권 등기를 말소하도록 명한 확정판결의 정본 (2호)

본호는 담보권의 등기가 아직 말소되기 전이라도 그 등기의 말소를 명한 확정판결의 정본만 제출되면 경매절차를 정지하도록 하고 있다.

확정판결과 동일한 효력이 있는 화해, 포기, 인낙조서 및 조정조서를 포함한다.

다. 담보권이 없거나 소멸되었다는 취지의 확정판결의 정본 (3호)

⑴ 이에 해당하는 것으로는 저당권 부존재의 확인판결, 담보권의 대상인 채권의 존재확인청구의 기각판결 등이 있다.

반드시 판결의 주문에서 담보권의 부존재를 확인할 필요는 없고 판결의 이유에서 담보권이 부존재한다고 인정한 판결도 포함된다.

예를 들어, 담보권존재확인청구나 담보권설정등기청구를 담보권의 부존재·소멸을 이유로 기각한 판결, 피담보채권 또는 선취특권의 대상인 채권의 부존재확인판결 및 그 존재확인청구의 기각판결도 여기에 해당한다.

⑵ 제3자이의의 소에 있어서의 청구인용(즉 집행불허)의 확정판결도 본호에 해당한다.

다만 그 판결이 확정된 것이 아니고 가집행선고부판결인 경우에는 본호에 해당하지 않고 본조 제5호나 민사집행법 제49조 제1호에 해당한다.

⑶ 법문에는 확정판결의 정본만 규정하고 있으나 확정판결과 동일한 효력이 있는 것즉, 담보권의 부존재 또는 소멸을 명백히 한 화해조서, 인낙조서, 조정조서 등도 이에 해당한다.

라. 민사집행법 제266조 제1항 제4호 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우

제4호의 서류가 화해조서나 공정증서의 정본인 경우 집행법원에 제출되면 단순히 경매절차가 정지되는데 그치는 것이 아니라 한 걸음 더 나아가 민사집행법 제266조 제2항에 의하여 경매절차가 취소된다.

Ⅴ. 금원의 지급을 조건으로 집행신청을 취하하거나 또는 집행을 해제하는 내용의 화해·조정이 성립한 경우의 집행취소절차

1. 문제점 제기

⑴ ‘강제집행을 하지 않는다거나 강제집행의 신청이나 위임을 취하한다는 취지를 적은 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본(민사집행법 제49조 제6호 서면)’이 제출되면 민사집행법 제50조에 의하여 집행을 취소하여야 하고, 채무자도 이를 제출하여 집행취소신청을 할 수 있으며, 이 경우 법원사무관 등이 별도의 ‘취소재판’ 없이 집행취소절차를 취함이 타당하다.

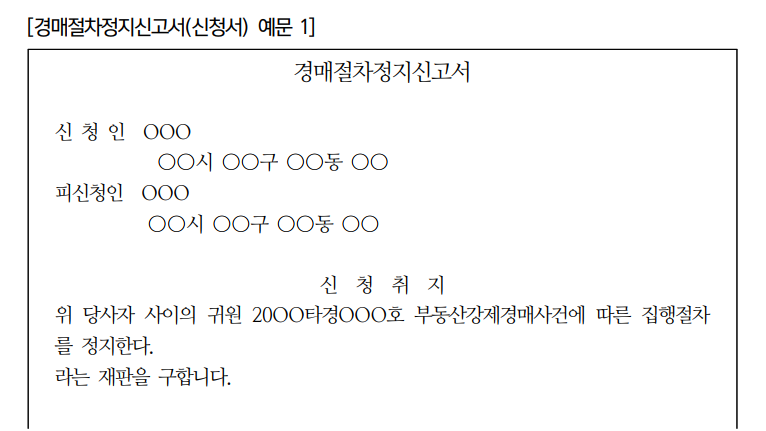

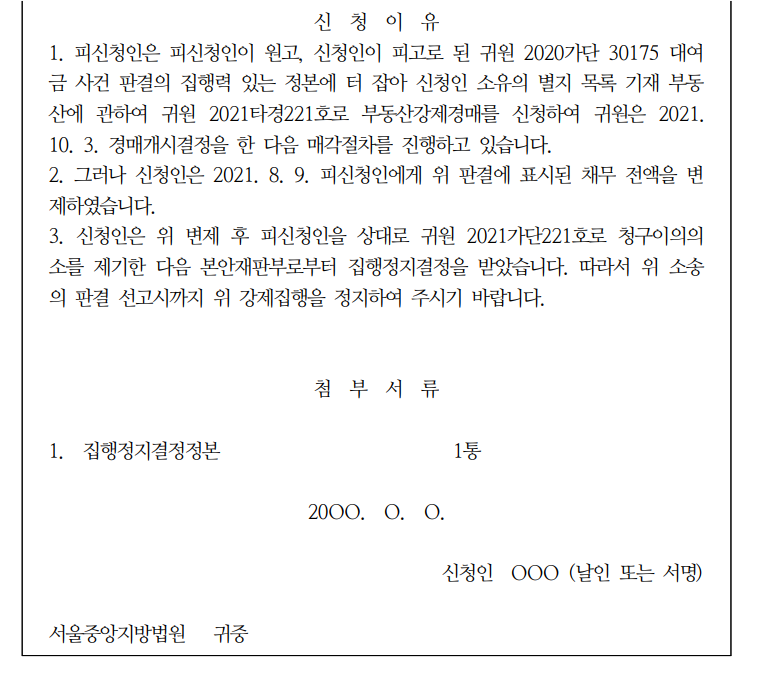

⑵ 그런데 본안소송에서 금원의 지급을 조건으로 특정된 강제집행신청을 취하하거나 또는 그 집행을 해제하는 내용(보전처분의 경우도 동일함)의 조항으로 조정 또는 화해가 성립되었을 경우 예컨대 “피고가 금 OO원을 지급한 때에는 원고는 이 법원 20OO타경OOO호 부동산강제경매(이 법원 20OO타채OO호 압류 및 추심명령)의 신청을 취하한다.”는 내용의 화해·조정이 성립한 경우 이러한 조정조서나 화해조서에 기하여 별도의 집행법원의 ‘취소재판’ 없이 법원사무관 등이 집행취소절차를 취할 수 있는지 여부가 문제된다.

2. 견해의 대립

가. 제1설 (집행법원의 취소결정을 받아야 한다는 견해)

⑴ 조건부 조정조항은 민사집행법 제49조 제6호의 서면에 해당하지 않고, 강제집행신청의 취하 조항 자체로 바로 효력을 발생하는 것이 아니므로, 집행취소를 구할 수 없다.

⑵ 게다가 복잡한 조정의 조건성취를 법원공무원 등이 판단하기 곤란하고, 그 집행취소로 당사자의 권리를 침해할 수 있다.

⑶ 따라서 집행취소를 구할 수 있는 서면을 채무자가 별도로 만들어야 하는데, 보전처분의 경우에는 민사집행법에서는 사정변경에 의한 보전처분취소절차를 마련하고 있으므로, 이를 이용하면 된다. 이 방법에 의한 취소결정에 대하여는 즉시항고(민사집행법 제288조)를 통하여 불복할 수 있으므로, 상대방의 권리구제에 만전을 기할 수 있다.

나. 제2설 (집행문 부여를 받아야 한다는 견해)

⑴ 의사진술을 명하는 판결, 이행의무를 명하는 지급명령, 이행권고결정은 집행문이 필요가 없으나, 조건이 붙어 있는 경우에는 집행문을 부여받아 집행하도록 되어 있다. 따라서 강제집행신청의 취하나 집행의 해제도 의사진술 또는 이행의무에 해당하고, 일반적인 집행문 부여절차와 동일하게 처리하는 것이 타당하다.

⑵ ‘집행문 부여절차’에 따라 집행문을 부여받은 경우 집행문부여에 대한 이의(민사집행법 제34조)를 통하여 불복할 수 있으므로, 집행취소로 인한 상대방의 권리침해를 예방할 수 있다.

다. 제3설 (조건이 없는 경우와 동일하게 처리하여야 한다는 견해)

조건이 부가되었다고 하여 문서의 성격이 변하는 것은 아닌 점, 화해조서의 기재가 확정판결과 동일한 효력이 있는 점, 조건성취가 증명되면 집행을 취소하는데 지장이 없으므로 취하의 화해조항이 조건부로 되어 있다고 하여도 민사집행법 제49조 제6호의 집행취소서면에 해당할 수 있으므로, 일반적인 집행취소절차와 마찬가지로 법원사무관 등이 조건성취여부를 판단하여 처리함이 타당하다. 이에 대한 불복방법은 법원사무관 등의 처분에 대한 이의(민사소송법 제223조)이다.

3. 검토 (= 제3설이 타당함)

가. 제1, 2설에 대한 비판

⑴ 제1설에 의할 경우 반대편 당사자를 보호할 수 있으나, 이미 조정으로 분쟁을 해결한 마당에 다시 재판을 받도록 하는 것은 당사자에게 2중의 고통을 줄 수 있어 받아들이기 어렵다.

⑵ 제2설의 경우 집행취소절차도 집행문을 부여하여 집행하는 절차에 해당하는 것인가라는 점에 근본적인 의문이 있다.

나. 제3설을 지지함

살피건대, 민사집행법이 기존에 ‘법원’의 권한으로 되어 있던 집행취소절차를 ‘법원사무관 등’의 권한으로 한 취지(민사집행법 제293조)에 비추어 볼 때, 조건부 화해조항에 의한 집행취소절차도 법원사무관 등이 책임을 지고 처리하도록 함이 타당한 점, 법원사무관 등이 조건성취에 관한 명백한 확신이 없다면 집행취소신청을 수리하지 않고, 당사자로 하여금 이의신청절차를 밟도록 하는 것이 집행취소 전에 법원의 사전 결정(집행취소결정)이나 재판장(사법보좌관)의 명령(집행문부여절차)을 거치도록 하는 것보다 절차적으로 편리한 점 등을 고려할 때 제3설이 타당하다.

Ⅵ. 항소심에서의 화해·조정과 집행취소

1. 문제점 제기

항소심에서 화해 조정으로 소송이 종결된 경우 제1심 판결은 실효되므로 위 판결에 기한 가집행은 취소되어야 하는 것인지가 문제된다.

즉 가집행선고부 제1심 판결에 기한 부동산강제경매절차를 진행하던 중 채무자가 항소심에서 이루어진 ‘청구금액을 일부 감축하거나 변제기만을 유예하는 내용’의 확정된 화해권고결정문을 제출하면서 집행취소신청을 하여 올 경우 집행법원으로서는 화해된 내용의 이행여부를 고려할 필요 없이 그 즉시 경매절차를 취소할 수밖에 없는 것이고, 이러한 문제는 화해의 경우뿐만 아니라 항소심에서 조정에 회부되어 조정이 성립되거나 조정을 갈음하는 결정이 확정된 경우에도 똑같이 발생하는 것인지가 논의의 쟁점이다.

2. 견해의 대립

가. 적극설 (= 조정이나 화해조서가 집행취소문서라는 견해)

⑴ 항소심에서 화해나 화해권고결정(확정된 화해권고결정 역시 민사소송법 제231조에 의하여 재판상 화해와 같은 효력이 있으므로 마찬가지이다)의 경우 이는 가집행선고부 판결에 기한 강제집행에서의 집행취소문서에 해당한다. 그 이유는, 상소심에서 화해가 성립되면 비록 그 화해조항에 하급심의 판결과 일치되는 부분이 있다고 하더라도 원판결은 전부 그 효력을 상실하기 때문이다.

⑵ 가집행선고부 판결에 대한 항소심에서 작성된 화해조서는 민사집행법 제49조 제5호에 기재한 ‘집행할 판결, 그 밖의 재판이 소의 취하 등의 사유로 효력을 잃었다는 것을 증명하는 조서등본 또는 법원사무관등이 작성한 조서’에 해당한다. 조정과 조정

을 갈음하는 결정의 경우도 마찬가지이다.

나. 소극설 (= 조정이나 화해조서는 집행취소문서가 아니라는 견해)

⑴ 화해의 효력에는 소송종료효가 있으므로, 화해가 성립한 범위 내에서 소송은 당연히 종료한다. 상급심에서 청구의 전부 또는 일부에 대하여 화해가 성립하면, 그 한도에서 소송은 종료하고, 원심판결은 전부 또는 일부 실효한다(일부 실효의 경우의 처리에 대하여는, 청구의 포기 인낙의 경우와 같은 문제가 있다).

⑵ 따라서 항소심에서 제1심 판결과 달리 화해 등이 이루어지면 가집행선고부 제1심판결이 전부 실효되는 것이 아니라, 화해 등에서 변경된 한도에서 제1심판결이 전부 또는 일부 실효되는 것이다.

⑶ 또한 이러한 해석이 항소심에서 화해 조정을 한 당사자들이나 항소심 법원의 의사와도 부합한다.

3. 판례 (= 소극설)

⑴ 이에 대해 판례(대법원 2011. 11. 10.자 2011마1482 결정)는 “제1심에서 가집행선고부 승소판결을 받아 그 판결에 기해 강제경매를 신청한 다음 항소심에서 조정(조정을 갈음하는 결정 포함) 내지 화해가 성립한 경우, 제1심판결 및 그 가집행선고의 효력은 조정 내지 화해에서 제1심판결보다 인용 범위가 줄어든 부분에 한하여 실효되고 그 나머지 부분에 대하여는 여전히 효력이 미친다고 보아야 할 것이다(대법원 1992. 8. 18. 선고 91다35953 판결 참조). 그런데 이 사건은 제1심에서 가집행선고부 승소판결을 받은 후 항소심에서 제1심 인용금액보다 증액된 금액으로 조정을 갈음하는 결정이 확정된 경우이므로 조정에 갈음하는 결정에 의해 실효될 제1심판결 및 가집행선고 부분은 없다고 보아야 하고, 결국 이 사건에서 항소심에서 이루어진 조정에 갈음하는 결정 정본의 제출은 민사집행법 제50조 제1항, 제49조 제5호 소정의 집행취소사유에 해당한다고 할 수 없음을 지적해두기로 한다.”라고 판시하여 소극설의 입장을 명확히 하였다.

⑵ 따라서 항소심에서 조정 내지 화해가 성립한 경우에는 그 조정 내지 화해의 내용이 강제집행의 기초가 된 부분 전체의 효력을 상실하게 한 때에 한하여 해당 조서가 민사집행법 제49조 제5호의 증서에 해당하고, 인용범위만 줄어든 경우에는 민사집행법 제49조 제5호의 증서에 해당한다고 볼 수 없다.

한편, 항소심에서 조정 등으로 금전지급의무가 조건부로 변경되는 등 단순히 인용범위만 줄어든 것이 아닌 경우에는 조건 없는 금전지급을 명한 제1심 가집행선고부판결은 실효된 것으로 볼 수 있어 민사집행법 제49조 제5호의 증서에 해당한다고 볼 수 있다[서울중앙지방법원 2013. 4. 25.자 2013타기1253 결정(항고기각 확정)].

이 경우 항소심 조정조서 등의 조건성취를 증명하여 집행문을 부여받은 후 이에 기해 새로운 강제집행을 하여야 할 것이다.

Ⅶ. 집행정지·취소 서류 제출의 종기

⑴ 강제경매에서의 민사집행법 제49조 제1호, 제2호, 제5호의 서류와 임의경매에서의 민사집행법 제266조 제1항 제1호부터 제3호(담보권의 부존재 또는 소멸을 증명하는 서류), 제5호(집행을 일시정지하도록 명하는 서류)의 서류는 매수인이 매각대금을 내기 전까지 제출하여야 하고(민사집행규칙 제50조 제1항, 제194조)(대법원 1994. 2. 7.자 93마1837 결정) 위 서류가 제출되면 매각절차가 정지된다.

그 중 제49조 제1호, 제5호 서류와 제266조 제1항 제1호부터 3호까지의 서류가 제출된 경우에는 이미 실시한 집행처분을 취소하여야 한다(민사집행법 제50조 제1항, 제266조 제2항 전문).

제266조 제1항 제5호의 서류가 제출된 경우에도 그 일시정지를 명한 재판에서 이미 실시한 매각절차를 취소한 때에는 역시 이미 실시한 매각절차를 취소한다(민사집행법 제266조 제2항 후문).

⑵ 민사집행법 제49조 제2호(강제경매의 경우)나 같은 법 제266조 제1항 제5호(임의경매의 경우)의 서류는 매각대금이 지급될 때까지 제출할 수 있다.

그런데 매수신고 이후 매각허가결정기일이 종료되기까지 사이에 위 서류가 제출되면, 이는 집행을 계속 진행할 수 없는 사유(민사집행법 제121조 제1호 후단, 제123 조 제2항, 제268조)에 해당하는 것으로 보고 법원은 매각불허가결정을 하게 된다(대법원 2009. 3. 12.자 2008마1855 결정).

매각허가결정이 있은 뒤에 대금이 지급되기 전까지 사이에 민사집행법 제49조 제2호나 제266조 제1항 제5호의 서류가 제출된 경우에는 매수인은 법원에 대하여 매각허가결정의 취소를 신청할 수 있다(민사집행규칙 제50조 제2항 전문, 제194조).

⑶ 민사집행법 제49조 제3호, 제4호, 제6호의 서류(강제경매의 경우)와 민사집행법 제266조 제1항 제4호의 서류(임의경매의 경우)는 매수신고가 있기 전까지 제출하여야 하고, 매수신고가 있은 뒤에는 위 서류의 제출에 대하여 최고가매수신고인 등의 동의를 받아야 그 효력이 생기게 된다(민사집행법 제93조 제2항, 제3항, 제268조).

따라서 매수신고 이후 최고가매수신고인 등의 동의 없이 위 서류들을 제출한 경우에는 효력이 발생하지 않으므로 경매법원은 대급지급기한을 지정할 수 있고 대금 수령도 가능하다.

Ⅷ. 강제경매의 경우 집행정지·취소 서류의 제출 시 집행법원의 조치

1. 매수신고 전에 서류가 제출된 경우

가. 집행정지서류의 제출 (민사집행법 제49조 제2호, 제4호의 서류)

집행정지문서인 민사집행법 제49조 제2호, 제4호 서류가 제출된 때가 경매개시결정 전이면 경매신청을 각하하고, 경매개시결정 후 매각기일이 지정된 경우에는 그 기일의 지정을 취소하여 매각기일을 개시하지 않는다.

경매개시결정 이후 압류등기촉탁 전에 정지서류가 제출된 경우 견해 대립이 있으나 실무에선 압류등기촉탁 전에 정지서류가 제출되면 이후의 집행절차는 진행할 수 없으므로 압류등기촉탁을 하지 않고 있다.

경매신청 후 경매개시결정 이전에 정지서류가 제출된 경우에도 견해 대립이 있으나 신청을 각하하는 것이 적절하다.

나. 집행취소서류의 제출 (민사집행법 제49조 제1호·제3호·제5호 및 제6호의 서류)

집행취소문서인 민사집행법 49조 제1호·제3호·제5호 및 제6호의 서류가 제출된 경우에는 경매절차의 취소결정을 한다.

다. 취소결정

취소결정을 할 때는 경매절차를 취소하면 충분하고, 경매개시결정을 취소하는 결정을 할 필요가 없다.

2. 매수신고 후 매각대금 납부 전에 서류가 제출된 경우

가. 집행취소서류의 제출 (민사집행법 제49조 제1호·제3호·제5호 및 제6호의 서류)

⑴ 민사집행법 제49조 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 서류(집행취소서류)가 제출된 경우에는 그 이후의 절차의 진행을 정지하고 민사집행법 제50조 제1항에 따라 경매절차 취소결정을 한다.

다만 이 경우에는 최고가매수신고인 또는 매수인과 차순위매수신고인에 대하여도 이를 통지함이 상당하다.

한편, 민사집행법 제49조 제3호, 제6호의 서류는 아래에서 보는 바와 같이 최고가매수신고인 또는 매수인과 차순위매수신고인의 동의가 있어야 한다(민사집행법 제93조 제3항).

종래 경매절차를 취소하는 외에 매각불허가결정을 하거나 경매개시결정을 취소하는 결정을 하는 실무례도 있었으나, 경매절차를 취소함으로써 충분하다.

⑵ 민사집행법 제49조 제1호, 제5호의 서류는 매수인이 “매각대금을 지급하기 전”까지 제출하여야 한다(민사집행규칙 제154조 제1항).

⑶ 민사집행법 제49조 제3호, 제6호의 서류는 “매수신고가 있기 전”까지 제출하여야 하고, 매수신고가 있은 뒤에는 위 서류의 제출에 대하여 최고가매수신고인 등의 동의를 받아야 그 효력이 생기게 된다(민사집행법 제93조 제2항, 제3항).

‘매수신고가 있은 뒤’의 의미는 ‘매수신고가 된 그 시점 이후’를 의미하는 것이 아니라, ‘집행관이 개찰을 하여 최고가매수신고인이 있게 된 경우에는 이를 정한 시점 이후’라는 의미이다.

매수신고가 있은 뒤에 위 서류들이 제출되었으나 최고가매수신고인 등이 동의하지 않은 경우에는 매각절차는 계속 진행하되, 매각을 불허하는 결정이 확정된 때에는 동의 없이도 집행정지의 효력이 있게 되므로 새로운 매각기일을 지정하여서는 안 된다.

나. 집행정지서류의 제출 (민사집행법 제49조 제2호·제4호의 서류)

⑴ 민사집행법 제49조 제2호·제4호의 서류의 제출

㈎ 민사집행법 제49조 제2호의 서류가 제출된 경우에는 서류가 제출된 단계에서 그 이후의 절차의 진행을 정지하여야 한다.

㈏ 민사집행법 제49조 제2호의 서류는 “매각대금이 지급될 때”까지 제출할 수 있다.

그런데 “매수신고 이후 매각허가결정기일이 종료되기까지” 사이에 위 서류가 제출되면 이는 집행을 계속 진행할 수 없는 사유(민사집행법 121조 1호 후단, 123조 2항)에 해당하는 것으로 보고 법원은 매각불허가결정을 하게 된다(대법원 2009. 3. 12.자 2008마1855 결정).

“매각허가결정이 있은 뒤에 대금이 지급되기 전까지” 사이에 민사집행법 제49조 제2호의 서류가 제출된 경우에는 매수인은 법원에 대하여 매각허가결정의 취소를 신청할 수 있다(민사집행규칙 제50조 제2항 전문).

이 신청에 관한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(같은 조 제2항 후문).

매각허가결정 후에 민사집행법 제49조 제2호의 서류를 제출하면서 즉시항고를 제기하거나 항고심에 위 서류를 제출한 경우에 항고심이 어떤 조치를 취할 것인가에 관하여는, 다른 이유로 매각허가결정을 취소하는 경우를 제외하고는 항고에 관한 재판을 정지하여야 한다는 견해와 다른 항고이유가 없으면 항고기각의 결정을 하여야 하고 다만 확정 후 다른 절차의 진행이 정지될 뿐이라는 견해가 있다.

㈐ 민사집행법 제49조 제4호의 서류는 “매수신고가 있기 전”까지 제출하여야 한다.

매수신고가 있은 뒤에는 위 서류의 제출에 대하여 최고가매수신고인 또는 매수인과 차순위매수신고인의 동의를 받아야 그 효력이 생기게 된다(민사집행법 93조 2항, 3항).

즉 매수신고 후에 변제증서 등 민사집행법 제49조 제4호의 서류가 제출된 경우에도 최고가매수신고인·매수인·차순위매수신고인이 동의하면 집행을 정지하게 된다(민사집행법 93조 3항 후단).

매수신고 후 변제증서 등의 제출(민사집행법 제49조 제4호 서류)에 최고가매수시 신고인 등의 동의가 없으면 절차를 진행하되, 그 후 매각허가결정이 취소되거나 매각불허가결정이 확정된 경우에는 결과적으로 적법한 매수신고가 없는 상태가 되어 동의 없이도 그대로 집행정지의 효력이 있게 되므로 매각절차를 정지하여야 하고, 새매각기일에서의 매수신고가 있기 전까지 다시 위 서류를 제출할 필요는 없다.

민사집행법 제49조 제4호의 서류 가운데 변제를 받았다는 취지를 적은 증서를 제출하여 강제집행이 정지되는 경우 그 정지기간은 2월이고(민사집행법 제51조 제1항), 의무이행을 미루도록 승낙하였다는 취지를 적은 증서를 제출하여 강제집행이 정지되는 경우 그 정지는 2회에 한하며 통산하여 6월을 넘길 수 없으므로(민사집행법 제51조 제2항), 이 정지기간이 지날 때까지 적법하게 취하·취소되지 않거나, 다시 민사집행법 제49조 제2호의 서류가 제출되어 계속 정지하여야 할 사유가 발생하지 않은 경우에는 매각절차를 속행할 수 있다.

⑵ 매각허가결정이 선고된 후 채무자가 경매법원에 강제집행의 일시정지를 명하는 재판의 정본을 제출하였음에도 이를 정지하지 않고 경매절차를 진행한 경우 그 효력

강제집행의 일시정지를 명하는 재판의 정본이 제출되었음에도 경매절차의 진행을 정지하지 않은 채 그대로 진행하여 매수인으로부터 매각대금을 지급받는 것은 위법하므로, 법원이 대금지급기한을 정하고 대금을 받는 등 경매절차를 진행하는 경우에 이해관계인은 민사집행법 제16조의 집행에 관한 이의에 의하여, 매수인은 민사집행규칙 제50조 제2항에 의한 매각허가결정의 취소신청에 의하여 이를 바로 잡을 수 있는데, 이러한 불복절차 없이 경매절차가 그대로 완결된 경우에는 그 집행행위에 의하여 발생된 법률효과를 부인할 수 없다(대법원 1992. 9. 14. 선고 92다28020 판결).

채무자가 매각허가결정이 선고된 후 경매법원에 강제집행의 일시정지를 명하는 재판의 정본을 제출하였다 하더라도 매각허가결정이 선고된 후 즉시항고기간의 도과로 매각허가결정이 확정되고 매수인이 대금납부기일에 매각대금을 완납한 이상 매수인은 부동산에 관한 소유권을 적법하게 취득한다(대법원 1978. 12. 19.자 77마452 전원합의체 결정, 대법원 1992. 2. 14. 선고 91다40160 판결, 대법원 1993. 6. 25. 선고 93다12305 판결).

즉 즉시항고기간 내에 즉시항고장을 제출하지 않고 정지서류만 제출한 경우 항고기간의 진행은 정지되지 않고 확정차단이 되지 않는다(대법원 1993. 6. 25. 선고 93다12305 판결).

매각허가결정 선고 후 매각대금 납부 전까지 정지서류가 제출되면 매각허가결정의 확정은 차단되지 않으나 그 이후 절차를 정지하여야 하므로(대법원 1992. 9. 14. 선고 92다28020 판결) 이를 간과하고 대금납부 기일지정 조치 등을 하면 위법한다(대법원 1995. 2. 16.자 94마1871 결정).

이 경우 이미 지정한 대금지급기한을 변경하여 추정하고 정지사유 해소 시 대금지급기한을 다시 지정하면 된다.

만약 매각대금이 완납된 후에는 이해관계인이 이러한 위법한 처분들에 관하여 민사집행법 제16조의 집행에 관한 이의, 나아가 즉시항고에 의하여 그 잘못을 바로 잡을 수 없으며, 민사집행법 제50조에 의한 집행처분의 취소신청도 할 수 없다(대법원 1995. 2. 16.자 94마1871 결정 참조 : 매각허가결정이 된 후 매각대금이 납부되기 이전에 구 민사소송법 510조 2호 서면인 강제집행정지결정이 제출되어 강제경매절차를 필요적으로 정지하여야 함에도, 경매법원이 대금납부기일을 지정하고 이에 따라 매수인들이 매각대금을 완납하였다면 이러한 대금납부 기일지정 조치 등은 위법하다 할 것이나, 구 민사소송법 646조의2, 구 민사소송규칙 146조의3 1항, 3항의 각 규정취지에 비추어 매각대금이 완납된 이후에는 이해관계인이 이러한 위법한 처분들에 관하여 구 민사소송법 제504조 소정의 집행에 관한 이의 나아가 즉시항고에 의하여 그 시정을 구할 수 없으며 또한 민사소송법 511조에 의한 집행처분의 취소신청도 할 수 없다).

3. 매각대금 납부 후 서류가 제출된 경우

가. 배당의 실시

대금의 납부에 의하여 매수인은 부동산의 소유권을 취득한다(민사집행법 제135조, 제268조).

따라서 대금납부 후에는 정지·취소문서가 제출된다 하더라도 매수인의 소유권취득에 아무런 영향을 주지 못하며, 매각절차는 정지·취소되지 않고 배당절차는 그대로 실시된다.

다만, 당해 정지·취소문서가 제출된 채권자만 배당을 받을 수 없게 되거나 또는 그에게 배당될 금액이 공탁되는데 그칠 따름이다.

따라서 대금이 납부된 이후에 위 서류가 제출되어도 위 서류제출의 상대방이 된 해당 채권자 이외에 달리 배당을 받을 채권자가 있는 때에는 배당을 실시한다.

나. 집행취소서류의 제출 민사집행법 제49조 제1호·제3호·제5호 및 제6호의 서류

민사집행법 제49조 제1호·제3호·제5호 및 제6호의 서류가 제출된 경우에는 해당 채권자를 제외하고 나머지 채권자들에 대하여 배당을 실시하면 된다(민사집행규칙 제50조 제3항 제1호).

다. 집행정지서류의 제출 (민사집행법 제49조 제2호·제4호의 서류)

⑴ 민사집행법 제49조 제2호 서류가 제출된 경우에는 그 서류의 제출만으로는 배당의 실시가 저지되지 않으므로 그 채권자에 대한 배당액은 공탁하여야 한다(민사집행법 제160조 제1항 제3호, 민사집행규칙 제50조 제3항 제2호).

⑵ 민사집행법 제49조 제4호의 서류가 제출된 때에는 그 채권자에 대한 배당액을 지급하고(민사집행규칙 제50조 제3항 제3호), 이때 생기는 이중변제 등의 문제는 실체법상 부당이득문제로 해결하게 된다.

Ⅸ. 임의경매의 경우 집행정지·취소 서류의 제출 시 집행법원의 조치

1. 매수신고 전에 서류가 제출된 경우

가. 집행정지서류의 제출 [민사집행법 제266조 제4호, 제5호 서류(단 제4호 서류 중 ‘화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우’ 제외)]

⑴ 집행정지문서인 민사집행법 제266조 제4호, 제5호 서류(단 4호 서류 중 ‘화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우’ 제외)가 제출된 경매개시결정 전이면 경매신청을 각하하고, 경매개시결정 후 매각기일이 지정된 경우에는 그 기일의 지정을 취소하여 매각기일을 개시하지 않는다.

⑵ 민사집행법 제266조 제4호의 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본이 아닌 경우에는 매각절차를 취소하지 않고 정지만 하고 기다리게 될 것인바, 그중 피담보채권의 변제를 받았거나 그 변제의 유예를 승낙한 취지를 기재한 서류를 제출한 경우에는 민사집행법 제51조가 준용되어 정지기간의 제한을 받게 된다.

나. 집행취소서류의 제출 (민사집행법 제266조 제1호·제2호·제3호의 서류 및 제4호의 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우)

집행취소문서인 ‘민사집행법 제266조 제1호·제2호·제3호의 서류’ 및 ‘제4호 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우’에는 경매절차의 취소결정을 한다.

2. 매수신고 후 매각대금 납부 전에 서류가 제출된 경우

가. 집행취소서류의 제출 (민사집행법 제266조 제1호·제2호·제3호 및 제4호 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우)

⑴ 민사집행법 제266조 제1항 제1호부터 제3호까지의 경우와 제4호 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우에는 이미 실시한 경매절차를 취소하여야 한다(민사집행법 제266조 제2항 전문).

따라서 담보권의 실행을 위한 경매에 있어서 매각허가결정이 확정된 후이더라도 매수인이 매각대금을 지급하기 전까지는 경매법원에 민사집행법 제266조 제1항 제1호의 서면인 ‘담보권의 등기가 말소된 등기사항증명서’의 제출이 가능하며 이 경우 경매법원은 필요적으로 그 경매절차를 취소하여야 한다(대법원 2004. 12. 24. 선고 2003다22592 판결).

민사집행법 제266조 제1항 제5호의 서류가 제출된 경우에도 그 일시정지를 명한 재판에서 이미 실시한 매각절차를 취소한 때에는 역시 이미 실시한 매각절차를 취소한다(민사집행법 266조 2항 후문).

⑵ 민사집행법 제266조 제1항 제1호부터 제3호까지의 서류는 매수인이 “매각대금을 지급하기 전”까지 제출하여야 한다(민사집행규칙 제154조 제1항, 제194조).

⑶ 민사집행법 제266조 제1항 제4호의 서류는 “매수신고가 있기 전”까지 제출하여야 하고, 매수신고가 있은 뒤에는 위 서류의 제출에 대하여 최고가매수신고인 등의 동의를 받아야 그 효력이 생기게 된다(민사집행법 제93조 제2항, 제3항, 제268조).

나. 집행정지서류의 제출 (민사집행법 제266조 제4호, 제5호 서류. 단 제4호 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우 제외)

⑴ 위 서류가 제출되면 그 이후의 매각절차의 진행을 정지하여야 한다.

⑵ 민사집행법 제266조 제1항 제5호의 서류는 “매각대금이 지급될 때”까지 제출할 수 있다.

그런데 “매수신고 이후 매각허가결정기일이 종료되기까지 사이에 위 서류가 제출되면, 이는 집행을 계속 진행할 수 없는 사유 민사집행법 제121조 제1호 후단, 제123조 제2항, 제268조)에 해당하는 것으로 보고 법원은 매각불허가결정을 하게 된다.

“매각허가결정이 있은 뒤에 대금이 지급되기 전까지” 사이에 민사집행법 제266조 제1항 제5호의 서류가 제출된 경우에는 매수인은 법원에 대하여 매각허가결정의 취소를 신청할 수 있다(민사집행규칙 제50조 제2항 전문, 제194조).

이 신청에 관한 결정에 대하여는 즉시항고를 할 수 있다(같은 조 제2항 후문, 제194조).

⑶ 민사집행법 제266조 제1항 제4호의 서류는 “매수신고가 있기 전 까지”제출하여야 한다.

매수신고가 있은 뒤에는 위 서류의 제출에 대하여 최고가매수신고인 또는 매수인과 차순위매수신고인의 동의를 받아야 그 효력이 생기게 된다(민사집행법 제93조 제2항, 제3항, 제268조).

3. 매각대금 납부 후 서류가 제출된 경우

가. 집행취소서류의 제출 (민사집행법 제 266조 제1호·제2호·제3호 및 제4호 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우)

⑴ 민사집행법 제266조 제1항 제1호부터 제3호까지의 서류가 제출된 경우에는 해당 채권자를 제외하고 나머지 채권자들에 대하여 배당을 실시하면 된다(민사집행규칙 제50조 제3항 제1호, 제194조).

⑵ 민사집행법 제266조 제1항 제4호의 서류 중 ‘피담보채권의 변제를 받았거나 변제의 유예를 승낙한 취지를 기재한 서류’가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우에도 마찬가지로 해당 채권자를 배당에서 제외한다(민사집행법 제266조 제2항 전문 참조).

나. 집행정지서류의 제출 (민사집행법 제266조 제4호·제5호 서류, 단 제4호 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우 제외)

⑴ 민사집행법 제266조 제1항 제5호의 서류가 제출된 경우에는 그 서류의 제출만으로는 배당의 실시가 저지되지 않으므로 그 채권자에 대한 배당액은 공탁하여야 한다(민사집행법 제160조 제1항 제3호, 민사집행규칙 제50조 제3항 제2호, 제194조).

⑵ 민사집행법 제266조 제1항 제4호의 서류 중 ‘담보권의 실행을 하지 않기로 하거나 경매신청을 취하하겠다는 취지를 기재한 서류’가 제출된 경우는 그 채권자를 배당에서 제외한다(민사집행규칙 제50조 제3항 제1호).

⑶ 민사집행법 제266조 1항 4호의 서류 중 ‘피담보채권의 변제를 받았거나 변제의 유예를 승낙한 취지를 기재한 서류’가 제출된 때에는 그 채권자에 대한 배당액을 지급하고(민사집행규칙 제50조 제3항 제3호), 이 때 생기는 이중변제 등의 문제는 실체법상 부당이득문제로 해결한다.

Ⅹ. 집행정지의 효력

1. 집행의 개시 속행의 금지

가. 개시·속행의 금지

⑴ 집행이 정지되면 집행기관은 새로운 집행을 개시할 수가 없고 개시된 집행을 속행할 수 없지만[그러나 유체동산 압류의 경합에서의 제2의 채권자(민사집행법 215조)나 채권압류에서의 제2의 채권자(민사집행법 235조)또는 제2의 강제경매신청인(민사집행법 87조 2항)을 위하여서는 계속하여 진행할 수 있다. 유체동산의 경매절차에서 집행정지서류의 제출이 있더라도 압류물을 즉시 매각하지 않으면 값이 크게 내릴 염려가 있거나, 보관에 지나치게 많은 비용이 필요한 때에는 집행관은 그 물건을 매각할 수 있고 그 경우에는 그 대금을 공탁하여야 한다(민사집행법 198조 3항, 4항). 채권에 대한 전부명령이 있은 뒤에 민사집행법 제49조 제2호 또는 제4호의 서류를 제출한 것을 이유로 즉시항고가 제기된 경우에는 항고법원은 다른 이유로 전부명령을 취소하는 경우를 제외하고는 항고에 관한 재판을 정지하여야 한다(민사집행법 229조 8항). 그 후 잠정적인 집행정지가 종국적인 집행취소나 집행속행으로 결말이 나는 것을 기다려 집행취소로 결말이 난 때에는 항고를 인용하여 전부명령을 취소하고, 집행속행으로 결말이 난 때에는 항고를 기각하여야 한다(대법원 1999. 8. 27.자 99마117, 118 결정, 대법원 2004. 1. 29.자 2003마1492 결정, 대법원 2004. 7. 9.자 2003마1806 결정). 이 경우의 항고는, 적법한 항고사유를 주장한다기보다는 오히려 전부명령의 확정을 막는데 더 큰 의미가 있다. 채무자 등은 실체적 사유를 주장하기 위하여 청구이의의 소를 제기하여야 하는데, 청구이의의 소 계속 중에 전부명령이 확정되면, 더 이상 다툴 이익이 없어 소각하 판결을 받게 되므로, 민사집행법 제229조 8항을 두게 된 것이다], 이미 행하여진 집행처분은 특히 취소되는 경우(민사집행법 제49조 제1호·제3호·제5호 및 제6호의 서류를 제출한 경우)를 제외하고는 그 효력이 그대로 존속한다(민사집행법 제2호·제4호의 서류가 제출된 경우, 민사집행법 제50조 제1항).

⑵ 집행정지 중이라 하더라도 모든 집행처분이 허용되지 않는 것이 아니고 집행정지의 취지에 반하지 않는 집행처분은 이를 할 수 있다.

예를 들어, 부동산의 멸실 등으로 말미암은 경매절차의 취소(민사집행법 제96조), 압류선박의 운행허가(같은 법 제176조 제2항), 집행비용 외에 남을 것이 없는 경우에 하는 동산압류의 취소(같은 법 제188조 제3항, 민사집행규칙 제140조 제2항) 등과 같다.

⑶ 부동산에 대한 침해방지를 위한 조치(민사집행법 제83조 제3항)라든가, 부동산의 관리명령(같은 법 제136조 제2항) 또는 압류물의 인도명령(같은 법 제193조 제1항) 등에 관하여는 적극설과 소극설로 견해가 나뉘어 있다.

나. 집행정지의 객관적 범위

집행정지의 효력이 미치는 범위는 정지사유에 따라 다르다.

⑴ 청구이의의 소의 승소확정판결(민사집행법 제44조)이나 그 소제기로 인한 잠정처분으로서의 집행정지명령(민사집행법 제46조)및 상소나 재심의 소제기로 인한 잠정처분으로서의 집행정지명령(민사소송법 제500조 제1항, 민사소송법 제501조)[가집행선고부 제1심판결 중 항소심판결에 의하여 취소된 부분의 가집행선고는 항소심판결의 선고로 인하여 그 효력을 잃고(민사소송법 215조 1항 참조), 항소심판결의 정본을 집행법원에 제출함으로써 이 부분에 관한 강제집행을 정지할 수 있으므로, 별도로 강제집행정지신청을 할 이익이 없어 이 부분 신청은 부적법하다. 가집행선고부 제1심판결 중 항소심판결에 의하여 유지된 원고 승소 부분에 관하여는 이에 불복하여 상고를 제기하지 않은 신청인으로서는 본안 사건의 상고심 법원에 대하여 그 판결에 기한 강제집행의 정지를 구할 수 없다 할 것이므로(민사소송법 500조, 501조 참조), 이 부분에 관한 강제집행정지신청도 역시 부적법하다(대법원 2006. 4. 14.자 2006카기62 결정)]이 제출된 경우에는 해당 집행권원에 기초한 전체로서의 집행이 정지된다.

이 경우에는 집행개시의 전후를 불문하고 집행이 정지되나 채권자가 완전한 만족을 얻어 집행이 종료된 후에는 정지의 여지가 없다.

⑵ 반면 집행이의신청의 인용결정(민사집행법 제16조), 제3자이의의 소의 승소확정판결(민사집행법 제48조)이나 그 소제기로 인한 잠정처분으로서의 집행정지명령(민사집행법 제48조 제3항)이 제출된 경우에는 개개의 구체적 집행절차가 정지된다.

이 경우에는 집행절차가 개시된 후가 아니면 정지할 수 없다.

다. 집행정지의 주관적 범위

집행정지는 집행정지서류의 제출상대방인 채권자에 대한 관계에서만 그 효력이 있으므로, 그 채권자가 배당요구채권자이면 집행절차는 그대로 진행하고 그 채권자에 대한 배당정지의 효력만 있으며, 그 채권자가 경매신청채권자이면 집행절차를 정지하되 제2의 경매신청인(민사집행법 제87조 제2항)·압류의 경합에 있어서의 제2의 채권

자(민사집행법 제215조)나 채권압류에 있어서의 제2의 채권자(민사집행법 제235조)를 위해서는 그들에 대하여 따로 정지사유가 없는 한 집행절차를 속행하여야 한다.

2. 집행정지를 무시한 집행속행의 효력

⑴ 강제집행의 일시정지를 명하는 재판의 정본이 제출되었음에도 경매절차의 진행을 정지하지 않은 채 그대로 진행하여 매수인으로부터 매각대금을 지급받는 것은 위법하므로, 법원이 대금지급기한을 정하고 대금을 받는 등 경매절차를 진행하는 경우에 이해관계인은 민사집행법 제16조의 집행에 관한 이의에 의하여(대법원 1986. 3. 26.자 85그130 결정), 매수인은 민사집행규칙 제50조 제2항에 의한 매각허가결정의 취소신청에 의하여 각 그 시정을 구할 수 있는바, 이러한 불복 절차 없이 경매절차가 그대로 완결된 경우에는 그 집행행위에 의하여 발생된 법률효과를 부인할 수 없다(대법원 1992. 9. 14. 선고 92다28020 판결, 대법원 1995. 2. 16.자 94마1871 결정. 매각허가결정이 된 후 매각대금이 납부되기 이전에 제49조 2호의 강제집행정지서류가 제출되었음에도 집행법원이 대금납부기일을 지정하고 이에 따라 매수인이 매각대금을 완납하여 집행절차가 완결된 경우, 집행행위에 의하여 발생된 법률효과를 부인할 수 없고, 이해관계인은 집행법원의 이러한 위법한 처분에 관하여 집행에 관한 이의나 즉시항고에 의하여 그 시정을 구할 수 없으며, 집행의 취소신청도 할 수 없다).

⑵ 따라서 매각대금이 완납된 후에는 이해관계인이 이러한 위법한 처분들에 관하여

민사집행법 제16조의 집행에 관한 이의, 나아가 즉시항고에 의하여 그 시정을 구할

수 없으며, 민사집행법 제50조에 의한 집행처분의 취소신청도 할 수 없다(대법원 1995. 2. 16.자 94마1871 결정 참조).

⑶ 그러나 포괄적 금지명령이나 회생절차개시결정과 같은 집행장애사유가 있음에도 이에 반하여 집행이 이루어졌다면 이는 무효이다(대법원 2013. 7. 16.자 2013마967 결정, 대법원 2016. 6. 21.자 2016마5082 결정, 대법원 2018. 11. 29. 선고 2017다286577 판결).

3. 정지된 집행의 속행

⑴ 집행정지서류의 제출에 의하여 집행이 정지되어 있는 경우 채권자는 집행정지 사유가 소멸한 것을 증명하여 집행의 개시 또는 속행을 신청할 수 있다.

예를 들어, 상소심의 판결 선고 시까지 집행을 정지한다는 집행정지결정에 따라 집행이 정지되어 있는 경우에 채권자가 상소심의 판결이 선고되었음을 증명한 때에는 절차를 속행하여야 한다.

상소가 취하된 경우도 마찬가지이다.

집행정지의 재판에 채권자가 담보를 제공하면 집행을 속행할 수 있다고 되어 있는 경우에는 그 담보를 제공한 증명서(민사집행법 제19조 제2항)를 제출하여 속행을 구할 수 있다.

집행기관이 우연히 상소심 판결이 선고되었음을 알게 된 경우라도 채권자로부터 증명이 없는 한 절차를 속행할 수 없다는 견해가 있으나, 집행법원이 직권으로 조사하여 상소심 판결이 선고되었음을 알게 되었다면 절차를 속행할 수 있다고 보아야 한다.

실무상으로는 사건이 장기간 방치되는 것을 방지하기 위해 6개월 단위(매년 2월말, 8월말 기준)로 장기미제사건을 관리하고 있고[장기미제사건관리에 관한 예규(재일 98-4)], 상소심 판결 선고 여부 등 정지사유 해소 여부를 주기적으로 확인하는 경우가 많다.

정지사유가 해소된 것으로 보이면 채권자에게 소명자료를 첨부하여 속행신청을 하도록 하여 이를 제출하면 속행을 하고 있다.

[보정명령 예시] : 이 사건 경매절차 정지사유가 해소된 것으로 보이므로 소명자료(판결문 등)를 첨부하여 경매절차 속행신청을 하시기 바랍니다.

반대로 채무자가 청구이의소송 등에서 승소판결을 받아 확정된 경우에는 채무자에게 경매절차 취소신청하도록 보정명령을 하고 있다.

[보정명령 예시] : 이 사건 경매절차 취소사유가 발생된 것으로 보이므로 소명자료(판결문 정본, 확정증명원 등)를 첨부하여 경매절차 취소신청을 하시기 바랍니다.

한편, 채무자회생법에 따른 중지명령 등이 제출된 경우에도 민사집행법에 따른 집행정지서류가 제출된 경우에 준하여 처리하고 있는데, 중지명령의 경우 (개인)회생개시신청에 대한 결정이 있을 때까지 정지를 하므로 (개인)회생개시결정이 되었는지를 확인할 필요가 있다. (개인)회생개시신청기각(각하)이 된 경우에는 신청채권자에게 경매절차 속행신청을 하도록 보정명령을 한다.

(개인)회생절차개시결정으로 인해 경매절차가 중지된 경우에는 (개인)회생절차폐지결정 또는 인가결정 시까지 정지되므로 폐지결정이나 인가결정이 있는지 확인할 필요가 있다.

회생절차에서 회생계획인가결정이 있는 경우 경매절차는 원칙적으로 실효되므로(채무자회생법 제58조 제2항) 채무자에게 회생계획인가결정을 제출하여 경매절차취소신청을 하도록 하고, 개인회생절차에서 변제계획인가결정이 있는 경우 임의경매절차는 속행되므로(채무자회생법 제600조 제2항) 신청채권자에게 속행신청을 하도록 하면 된다.

[(개인)회생절차폐지가 된 경우의 보정명령 예시]

채무자에 대한 (개인)회생절차가 폐지된 것으로 보이므로 소명자료 (개인)회생절차폐지결정 및 확정증명원 를 첨부하여 경매절차 속행신청을 하시기 바랍니다.

[회생(변제)계획인가로 채무자에게 하는 보정명령 예시]

채무자에 대한 회생(변제)계획 인가결정이 있는 것으로 보이므로 소명자료[회생(변제) 계획인가결정 등본]를 첨부하여 경매절차 취소신청을 하시기 바랍니다.

[변제계획인가로 임의경매 신청채권자에게 하는 보정명령 예시]

채무자에 대한 변제계획 인가결정이 있는 것으로 보이므로 소명자료(변제계획인가결정 등본)를 첨부하여 경매절차 속행신청을 하시기 바랍니다.

⑵ 변제증서의 제출에 따른 집행정지의 경우에는 2월을 지난 때, 의무이행 유예증서의 제출에 따른 집행정지의 경우에는 그 유예기간이 지나거나 통산하여 6월의 집행정지기간(민사집행법 제51조)이 지난 때에는 채권자의 신청이 있는지 여부에 불구하고 집행을 속행하여야 한다.

이러한 속행을 막기 위해서는 청구이의의 소를 제기하고 잠정처분을 받아 제출하여야 한다.

집행장애사유로 집행이 정지되었다가 그 사유가 소멸한 경우, 예를 들어 포괄적 금지명령이나 회생절차절차의 개시로 집행이 정지되었다가 회생계획인가결정 전 회생절차가 종료된 경우(개시결정취소와 회생계획인가 전 절차폐지 및 회생계획불인가결정의 확정)에는 직권 또는 채권자의 신청에 의하여 집행을 속행한다.

⑶ 집행기관이 부당하게 집행의 속행을 거부한 때에는 채권자는 집행에 관한 이의 또는 즉시항고로써 다툴 수 있다.

한편, 민사집행법 제49조 제1호, 제3호, 제5호, 제6호의 서류가 제출된 경우에는 이미 실시한 집행처분도 취소되므로 그 후 이들 서류에 관계된 재판이 취소되거나 소취하 등의 사유로 효력이 없게 된 것이 증명되더라도 이미 끝난 집행절차를 재개하여 속행할 수 없으니 다시 집행을 신청하는 수밖에 없다.

그러나 그 밖의 경우에는 이미 실시된 집행처분은 일시 유지되고 있으므로 단순히 종전의 집행절차를 속행하면 된다.

Ⅺ. 집행 취소의 방법

1. 집행 취소의 방법

⑴ 집행의 취소는 집행당사자 또는 제3자의 신청에 따라 하는 것이 원칙이나, 집행기관 자체에 취소사유가 명백한 때에는 직권으로 취소하여야 한다.

취소신청은 집행취소서류를 집행기관에 제출함으로써 한다.

집행기관이 집행취소서류를 제출받고도 집행을 계속하면 집행에 관한 이의를 할 수 있다(대법원 1986. 3. 26.자 85그130 결정).

⑵ 집행의 취소는 그 집행처분을 한 집행기관이 한다.

집행기관이 아닌 판결을 선고한 법원에 대하여 집행취소를 구할 수 없고 이 경우에 그 신청은 부적법하므로 각하하여야 한다(대법원 1957. 6. 13.자 4290민재항29 결정).

⑶ 집행의 취소는 집행처분의 존재를 없애는 방법으로 한다.

즉, 집행관이 집행기관인 경우에는 채무자 등에게 압류취소의 취지를 통지하고, 압류물을 채무자에게 돌려주고, 또 압류의 표지인 봉인을 제거하는 등의 사실행위(민사집행규칙 제142조)가 필요하고, 집행법원이 집행기관인 경우에는 집행행위인 재판(예를 들어, 경매개시결정, 채권압류명령)을 취소하는 결정을 하여야 한다(대법원 1994. 2. 7.자 93마1837 결정).

그 재판이 신청에 의한 경우에는 신청인과 상대방에게, 그 밖의 경우에는 강제집행신청인과 상대방(경매사건의 경우 채무자와 소유자)에게 고지하여야 하고(민사집행규칙 제7조 제1항 제2호, 제3호), 관리인과 수익의 지급명령을 송달받은 제3자 또는 제3채무자에게 통지하여야 하는 경우도 있다(민사집행규칙 제90조 제2항, 제160조 제1항, 제2항).

2. 집행취소의 효력

⑴ 집행행위는 취소에 의하여 법률상 존재하지 않는 것으로 되어 이에 기한 효과도 소멸한다.

피압류물건의 소유자는 해당 물건을 자유로이 처분할 수 있고, 피압류채권의 제3채무자는 채무자에게 변제하고 그 변제의 효과를 주장할 수 있다.

집행의 취소가 있더라도 이미 완결된 집행행위의 효과는 소급하여 소멸되지 않고 원상회복을 하여야 하는 것도 아니다.

예를 들어 추심명령이 취소되더라도 제3채무자가 압류채권자에게 이미 한 채무의 변제는 유효하고, 경매개시결정이 취소되더라도 이미 확정된 매각허가의 효력은 소멸하지 않아 매수인의 소유권취득에는 영향이 없다.

집행의 취소에 의하여 그 집행절차 또는 집행처분은 종료하며 집행정지의 경우처럼 집행의 속행을 구할 수 없다.

따라서 집행의 취소 후 집행취소사유가 없어진다고 하더라도(예를 들어 집행취소를 명한 재판 또는 집행취소를 수반하는 재판이 불복신청에 의하여 취소되더라도) 취소 전의 상태로 회복이 되는 것이 아니어서 다시 집행신청을 하여 집행을 개시할 수밖에 없으며, 다시 개시된 집행은 종전의 취소된 집행과는 다른 새로운 집행이 된다.

⑵ 집행법원이 강제집행절차를 취소하는 방법과 관련하여, 예를 들어 부동산 강제경매에서 “강제경매개시결정을 취소하고 경매신청을 각하한다.”라든가 또는 이와 함께 “매각허가결정을 취소하고 매각을 불허한다.”라는 식으로 그 단계까지 이루어진 결정을 취소하여야 한다는 견해도 있으나, 어느 경우에나 “이 사건 부동산에 대한 강제경매절차를 취소한다.”라는 주문으로 충분하다. 이는 경매개시결정에 대한 이의를 받아들일 때의 주문과 차이가 있다.

취소결정이 있으면, 법원사무관등은 즉시 경매개시결정등기의 말소를 등기관에게 촉탁하여야 한다(민사집행법 제141조, 제268조).

⑶ 집행의 취소에 의하여 이미 실시된 집행행위는 원칙적으로 소멸하나, 부동산경매에 있어서 이중의 개시결정이 있는 경우 또는 동산집행에 있어서 압류의 경합이 있는 경우에는 선행절차가 취소되더라도 뒤의 개시결정 또는 후행압류의 효력에 의하여 이미 실시된 집행행위의 효력이 후행절차에서는 그대로 유지되어 후행집행절차가 속행된다(민사집행법 제87조 제2항).

⑷ 집행력 있는 정본에 의하여 배당요구가 되어 있는 경우(민사집행법 제88조 제1항, 제247조)에 있어서 해당 집행권원에 관하여 집행취소서류가 제출된 때에는 법원은 그 배당요구를 각하하여야 할 것이나, 실무에서는 별도의 각하결정을 하지 않고 사실상 배당에서 배제하는 방식으로 처리한다.

3. 집행취소 등에 대한 불복

⑴ 집행처분을 취소하는 재판은 원칙적으로 확정되어야 효력이 발생하고 이에 대한 즉시항고가 허용되나(민사집행법 제17조 제1항, 제2항), 민사집행법 제49조 제1호, 제3호, 제5호, 제6호의 집행취소서류의 제출에 따라 취소하는 경우(강제경매의 경우) 및 제266조 제1항 제1호부터 제3호까지의 경우와 제4호 서류가 화해조서의 정본 또는 공정증서의 정본인 경우(임의경매의 경우)에는 재판이 고지되면 곧바로 효력이 발생하고 즉시항고도 허용되지 않는다(민사집행법 제50조 제2항, 제266조 제3항).

이는 집행취소 서류들이 해당 집행권원에 대한 재판절차 등을 거쳐 결정된 재판의 정본 내지 이에 준하는 서류들이거나 담보제공에 관한 증명서류에 그치는 것인 점을 고려한 것이다.

⑵ 그러나 집행에 관한 이의신청의 방법으로 불복할 수 있다(민사집행법 제16조 제1항)(대법원 1994. 5. 9.자 94그4 결정, 대법원 2000. 3. 17.자 99마3754 결정).

예를 들어, 가처분결정을 취소하는 재판정본이 제출되어 간접강제결정 취소결정을 한 경우나 가집행선고부 제1심판결에 기한 부동산 강제경매절차 진행 중 항소심법원의 조정을 갈음하는 결정이 확정되고 그 결정정본이 제출되어 강제경매절차를 취소하는 결정을 한 경우에 이에 불복하는 당사자는 집행에 관한 이의로써 다투어야 하고, 비록 집행법원에 불복하여 제출한 서면에 ‘즉시항고장’이라고 기재되어 있더라도 집행에 관한 이의신청을 한 것으로 보고 처리하여야 한다(대법원 2000. 3. 17.자 99마3754 결정, 대법원 2011. 11. 10.자 2011마1482 결정).

집행관의 집행취소에 대하여도 집행에 관한 이의신청이 가능하다. 집행에 관한 이의의 방법으로 불복할 수 있으므로 특별항고도 허용되지 않는다(대법원 1994. 5. 9.자 94그4 결정). 집행에 관한 이의신청에 대한 결정에 대해서는 특별항고로 불복할 수 있다.

⑶ 한편, 집행장애사유를 간과한 집행처분이라는 이유로 그 집행처분을 취소하는 재판에 관하여는, 민사집행법 제50조 제2항이 유추적용된다는 견해와 집행절차 취소에 관한 일반규정인 민사집행법 제17조가 적용된다는 견해가 대립되는데, 판례는 후자의 입장을 전제로 하고 있다(대법원 2013. 7. 16.자 2013마967 결정).

이에 따르면, 위와 같은 이유로 집행처분을 취소하는 재판에 대하여 즉시항고로 불복할 수 있고, 압류등기 등이 되어 있는 경우에 법원사무관등은 취소재판이 확정되어야 그 압류등기 등의 말소를 촉탁할 수 있다.

⑷ 집행취소신청을 하였으나 집행취소사유에 해당하지 않는다고 판단한 경우 별도의 기각결정을 할 필요 없이 이를 무시하고 절차를 계속 진행하면 되고 이에 대해서는 집행에 관한 이의로 다툴 수 있다(대법원 1986. 3. 26.자 85그130 결정).