【판결<신체장애율과 노동능력상실률, 장애평가기준, AMA 기준, 맥브라이드 평가표와 KAMS 기준>】《대한의학회 장애평가기준(KAMS 기준)을 적용하여 노동능력상실률을 산정할 수 있는지 여부(적극)(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020다292671 판결)》〔윤경 변호사 더리드(The Lead) 법률사무소〕

1. 판결의 요지 : [노동능력상실률 산정을 위한 장애평가기준의 적용 여부가 쟁점이 된 사건]

【판시사항】

[1] 노동능력상실률을 결정하는 기준

[2] 갑이 성형외과 의사인 을로부터 코와 눈 등 성형수술을 받은 직후 코 통증과 호흡곤란이 계속되어 이비인후과 진료를 받았는데, 콧속에 제거되지 않은 거즈가 발견되어 제거하는 등 치료를 받았으나 무후각증 상태가 되었고, 이에 갑의 노동능력상실률이 문제 된 사안에서, 갑의 무후각증에 대한 노동능력상실률을 대한의학회 장애평가기준에 따라 산정한 3%로 인정함이 타당하다고 본 원심판단을 수긍한 사례

【판결요지】

[1] 노동능력상실률을 적용하는 방법에 따라 일실이익을 산정할 경우, 노동능력상실률은 단순한 의학적 신체기능장애율이 아니라 피해자의 연령, 교육 정도, 종전 직업의 성질과 직업경력, 기능 숙련 정도, 신체기능장애 정도 및 유사직종이나 타 직종의 전업가능성과 그 확률 기타 사회적·경제적 조건을 모두 참작하여 경험칙에 따라 정한 수익상실률로서 합리적이고 객관성이 있는 것이어야 한다. 이러한 노동능력상실률을 정하기 위한 보조자료의 하나인 의학적 신체기능장애율 및 그에 대한 감정인의 감정결과 등은 사실인정에 관하여 특별한 지식과 경험, 통계치 등을 요하는 경우에 법관이 이용하는 참고자료에 불과한 것으로, 궁극적으로는 피해자의 모든 조건과 경험칙에 비추어 규범적으로 결정할 수밖에 없으므로 동일한 사실에 관하여 일치하지 않는 수 개의 자료가 있을 때 법관이 그 하나에 의거하여 사실을 인정하거나 이를 종합하여 사실을 인정하는 것은 경험칙 또는 논리법칙에 위배되지 않는 한 적법하다. 이와 같이 노동능력상실률을 정하는 것은 원칙적으로 사실심 법원의 전권에 속하는 것이지만 법관에게 이에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원은 형평의 원칙에 반하거나 현저히 불합리한 결과가 발생하지 않도록 앞서 열거한 모든 구체적 사정을 충실하고 신중하게 심리하여 그 평가가 객관성을 갖추도록 하여야 한다.

[2] 갑이 성형외과 의사인 을로부터 코와 눈 등 성형수술을 받은 직후 코 통증과 호흡곤란이 계속되어 이비인후과 진료를 받았는데, 콧속에 제거되지 않은 거즈가 발견되어 제거하는 등 치료를 받았으나 무후각증 상태가 되었고, 이에 갑의 노동능력상실률이 문제 된 사안에서, 을의 의료행위상 과실로 인한 갑의 무후각증에 따른 노동능력상실률을 산정함에 있어서 참고할 수 있는 자료로 맥브라이드 평가표와 미국의학협회기준(American Medical Association; AMA), 대한의학회 장애평가기준(Korean Academy of Medical Science Guides for Impairment Evaluation; KAMS Guides), 국가배상법 시행령 [별표] 등을 모두 검토한 후, 맥브라이드 평가표의 장애율 산정에 관한 불균형과 누락을 시정하고 현실적인 우리나라 직업분포에 맞는 노동능력상실지수를 설정한 대한의학회 장애평가기준이 다른 평가기준보다 합리적인 기준이 될 수 있다고 보아, 갑의 무후각증에 대한 노동능력상실률을 대한의학회 장애평가기준에 따라 산정한 3%로 인정함이 타당하다고 본 원심판단을 수긍한 사례.

2. 사안의 개요 및 쟁점 [이하 대법원판례해설 제137호, 이재환 P.197-255 참조, 이하 판례공보스터디 민사판례해설(V-하), 전보성 P.675-677 참조]

가. 사안의 개요

⑴ 원고는 피고가 운영하는 성형외과의원에서 피고로부터 코 융비술 등 이 사건 수술을 받았음

⑵ 원고는 수술 직후부터 코의 통증과 호흡곤란이 계속되자 이비인후과 진료를 받았고, 오른쪽 콧 속에서 제거되지 않은 거즈가 발견되었고, 비중격 오른쪽에서 상당한 종창이 확인됨

⑶ 원고는 갑개소작술 등 치료를 받았으니 현재 무후각증 상태이고, 피고를 상대로 손해배상을 구하는 이 사건 소를 제기함

⑷ 원심은 피고의 손해배상책임을 인정한 다음 손해배상의 범위를 판단하면서 노동능력상실률 평가기준에 관하여 국가배상법 시행령 별표, 맥브라이드 평가표, 미국의학협회 기준, 대한의학회 장애평가기준을 살피면서, 이 사건의 경우 대한의학회 장애평가기준이 다른 평가기준보다 합리적인 기준이 될 수 있다고 보아 원고의 무후각증에 대한 노동능력상실률을 대한의학회 장애평가기준에 따라 3%로 산정하였음

⑸ 이에 대법원은 원심판결의 이유 중 일부 적절하지 않은 부분이 있으나 원심이 노동능력상실률 산정시 채택한 평가기준 및 산정결과를 수긍하여, 원고와 피고의 상고를 모두 기각함

나. 사안의 요지

원고는 성형외과 의사인 피고로부터 코를 높여주는 이 사건 수술을 받은 후, 피고가 원고의 비강[얼굴의 가운데, 콧등 안쪽에서 구강 전까지 코안의 빈 공간을 뜻하고, 비중격(= 코의 중앙에 수직으로 위치하여 콧구멍을 둘로 나누는 칸막이벽)에 의해 좌우로 구분되며 두 개의 콧구멍의 호흡 통로에 해당한다. 안쪽은 점막으로 되어 있어 숨을 쉴 때 공기의 습도와 온도 조절을 하고 점막의 분비선에서 항균물질을 분비하며, 동시에 후각기능을 하는 감각세포가 분포되어 있어 이를 통하여 후각이 전달되어 냄새를 맡을 수 있다]에서 지혈용 거즈를 제거하지 않고 방치하여 그로 인한 감염 등으로 무후각증 등이 발생했다고 주장하면서 피고를 상대로 손해배상청구를 하고 있다.

다. 사실관계

⑴ 원고는 2016. 7. 4. 성형외과 의사인 피고로부터 코를 높여주는 이 사건 수술을 받았다. 이 사건 수술 직후부터 원고는 코의 통증과 호흡곤란을 호소하며 수차례 피고 병원에 내원하였다.

⑵ 피고는 2016. 7. 8. 원고의 비강에서 지혈용 거즈를 제거하였으나, 그 후에도 원고는 코의 통증과 호흡곤란, 심한 악취를 호소하였다.

⑶ 원고는 2016. 7. 15. 이비인후과 치료 과정에서 오른쪽 콧속에서 제거되지 않은 거즈가 발견되어 이를 제거하였고, 비중격 우측 부위에 상당한 종창[세포수가 증가하지 않은 채로 염증이나 종양 등으로 인해 신체가 부어오르는 것(Swelling)을 말한다]이 확인되었다. 원고는 그 무렵부터 2016. 10. 22.까지 이비인후과 치료를 받았다.

⑷ 현재 원고는 무후각증 상태이다. 무후각증은 맥브라이드 평가표에 없는 장애항목에 해당한다.

라. 소송의 경과

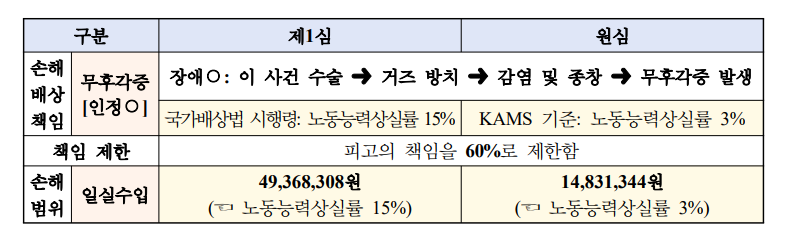

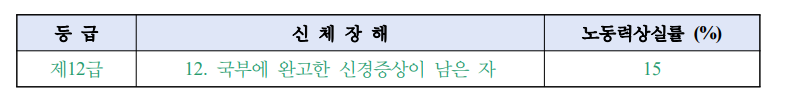

⑴ 제1심은 국가배상법 시행령 [별표 2]에 따라 원고의 노동능력상실률을 15%로 평가하였다. 그 산정 근거는 아래와 같다.

⑵ 반면, 원심은 대한의학회 장애평가기준(이하 ‘KAMS 기준’이라 한다)에 따라 원고의 노동능력상실률을 3%로 평가하였다. 그 산정 근거는 아래와 같다.

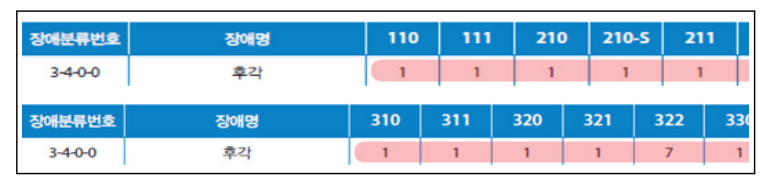

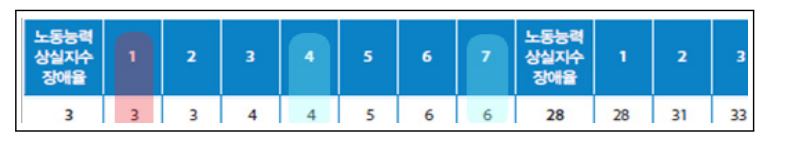

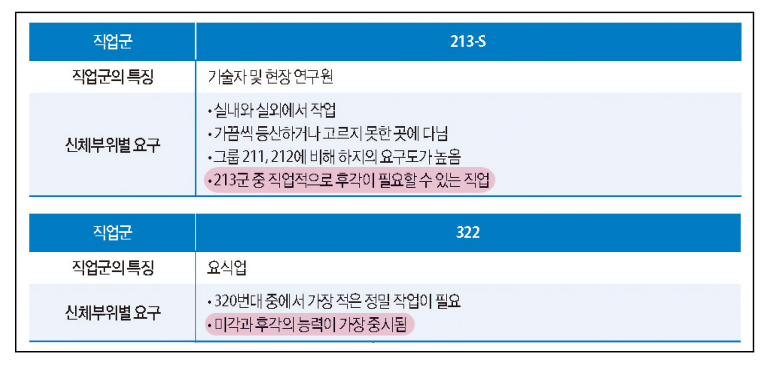

㈎ 직업군 분류 : 후각장애가 가중되는 직업군은 아래와 같이 213-S, 322 직업군이다. 원고의 직업이 이에 해당하는지 여부에 대해서는 별다른 주장ㆍ증명이 없다.

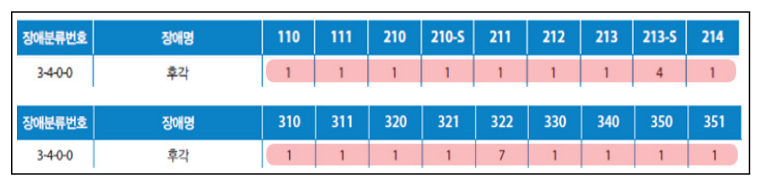

㈏ 직업에 따른 노동능력상실지수: ① 213-S 직업군의 경우에는 4, ② 322 직업군의 경우에는 7, ③ 나머지 직업군의 경우에는 1이다.

㈐ 노동능력상실지수에 따른 노동능력상실률: ① 213-S 직업군(노동능력상실지수는 4)은 4%, ② 322 직업군(노동능력상실지수는 7)은 6%, ③ 나머지 직업군(노동능력상실지수는1)은 3%이다.

⑶ 제1심 및 원심이 인정한 일실손해 내역은 다음 표와 같다. 제1심 및 원심은 노동능력상실률 산정에서만 차이를 보이고 있다.

마. 문제점 제기

⑴ 이 사건에서 원고의 장애로서 문제 되는 ‘무후각증’은 맥브라이드 평가표에 없는 장애 항목이다. 따라서 이 사건은 현재 우리나라의 주류적인 장애평가기준인 맥브라이드 평가표와 원심이 택한 KAMS 기준이 대척점에 있는 사안이라고 보기는 어렵다. 종래 하급심 실무도 후각장애에 대하여 ① 법률상 장애평가기준으로 국가배상법 시행령 [별표 2], ② AMA 기준, ③ KAMS 기준 등을 적용하는 것으로 사안을 해결해 왔다.

⑵ 어떠한 장애평가기준을 택할 것인지는 기본적으로 사실심의 영역이라고 할 수 있고, 어느 한 기준을 택한다고 하여 다른 기준이 부적법하다거나 이를 택한 사실심의 판결이 곧바로 위법해지는 관계에 있는 것은 아니라고 할 것이다.

⑶ 결국 이 사건에서도 어느 장애평가기준이 보다 더 과학적이고 적절한지 또는 합리적인 노동능력상실률을 산정할 수 있을 것인지가 쟁점이라고 할 수 있다.

⑷ 따라서 장애와 장애평가기준에 관한 일반론, 손해배상소송에서 활용이 가능한 국가배상법 시행령 등 법률상 장애평가기준, 맥브라이드 평가표, AMA 기준, KAMS 기준 등 구체적인 장애평가기준의 내용을 살펴보고, 맥브라이드 평가표와 KAMS 기준의 통계적 비교ㆍ분석을 통하여 현재 장애평가기준으로서 통상적으로 사용되고 있는 맥브라이드 평가표에 대한 KAMS 기준의 타당도(Validity)와 신뢰도(Reliability)를 개관한 다음, 맥브라이드 평가표에 없는 장애 항목인 무후각증에 관한 장애평가기준 적용의 검토를 통하여 KAMS 기준을 적용하여 3%로 노동능력상실률을 산정한 이 사건 원심판단의 당부를 검토할 필요가 있다.

바. 쟁점

⑴ 위 판결의 쟁점은, 대한의학회 장애평가기준(KAMS 기준)을 적용하여 노동능력상실률을 산정할 수 있는지 여부(적극)이다.

⑵ 노동능력상실률을 적용하는 방법에 따라 일실이익을 산정할 경우, 노동능력상실률은 단순한 의학적 신체기능장애율이 아니라 피해자의 연령, 교육 정도, 종전 직업의 성질과 직업경력, 기능 숙련 정도, 신체기능장애 정도 및 유사직종이나 타 직종의 전업가능성과 그 확률 기타 사회적․경제적 조건을 모두 참작하여 경험칙에 따라 정한 수익상실률로서 합리적이고 객관성이 있는 것이어야 한다. 이러한 노동능력상실률을 정하기 위한 보조자료의 하나인 의학적 신체기능장애율 및 그에 대한 감정인의 감정결과 등은 사실인정에 관하여 특별한 지식과 경험, 통계치 등을 요하는 경우에 법관이 이용하는 참고자료에 불과한 것으로, 궁극적으로는 피해자의 모든 조건과 경험칙에 비추어 규범적으로 결정할 수밖에 없으므로 동일한 사실에 관하여 일치하지 않는 수 개의 자료가 있을 때 법관이 그 하나에 의거하여 사실을 인정하거나 이를 종합하여 사실을 인정하는 것은 경험칙 또는 논리법칙에 위배되지 않는 한 적법하다(대법원 1989. 3. 14. 선고 86다카2731 판결, 대법원 1992. 5. 22. 선고 91다39320 판결, 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다80778 판결 등 참조). 이와 같이 노동능력상실률을 정하는 것은 원칙적으로 사실심 법원의 전권에 속하는 것이지만 법관에게 이에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원은 형평의 원칙에 반하거나 현저히 불합리한 결과가 발생하지 않도록 앞서 열거한 모든 구체적 사정을 충실하고 신중하게 심리하여 그 평가가 객관성을 갖추도록 하여야 한다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2019다293654 판결, 대법원 2020. 6. 25. 선고 2020다219850 판결 등 참조).

⑶ 원고가 성형외과 의사인 피고로부터 코를 높여주는 수술 등을 받은 후 무후각증이 발생했다고 주장하면서 피고를 상대로 손해배상을 구하는 사안이다.

⑷ 원심은, 맥브라이드 평가표와 미국의학협회기준(AMA 기준), 국가배상법 시행령 별표 등을 모두 검토한 후 이 사건의 경우에는 맥브라이드 평가표의 장애율 산정에 관한 불균형과 누락을 시정하고 현실적인 우리나라 직업분포에 맞는 노동능력상실지수를 설정한 대한의학회 장애평가기준(KAMS 기준)이 다른 평가기준보다 합리적인 기준이 될 수 있다고 판단하였다.

⑸ 대법원은, 원심이 원고의 노동능력상실률을 산정할 때 채택한 평가기준 및 그 산정 결과를 수긍할 수 있다고 보아, 원심판결을 수긍하여 상고를 기각하였다.

3. 노동능력상실률 결정기준과 대한의학회 장애평가기준(KAMS Guides)(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020다292671 판결) [이하 판례공보스터디 민사판례해설(V-하), 전보성 P.675-677 참조]

가. 노동능력상실률 평가 기준

⑴ 일실수익 손해 산정은, 사고 당시 소득에 노동능력상실률을 곱하는 방법에 의함. 노동능력상실률을 정확하게 산정하는 것이 중요한 이유임

⑵ 이는 규범적으로 평가한 것이어서, 의학적 신체기능장애율과는 구분되는 개념임

⑶ 노동능력상실률을 평가하는 기준으로는, ① 맥브라이드표, ② A.M.A.표(미국의사협회), ③ 근로기준법 시행령, 산업재해보상보험법 시행령의 신체장해등급표, ④ 국가배상법 시행령 별표의 신체장해등급과 노동력상실률표, ⑤ KAMS(대한의학회 장애평가기준)이 있음

⑷ 각 기준의 구체적인 산정 방식이나, 장단점에 관한 설명은 생략함

나. 실무 적용례

⑴ 원칙

㈎ 맥브라이드표가 여러모로 불합리한 면이 있지만, 손해배상 실무는 대체로 이 표를 적용하여 노동능력상실률을 산정하고 있음

㈏ 이 방식이 완전히 타당해서라기보다 다른 방식에도 문제점이 많고, 더 낫다고 할 수 있는 다른 대안이 없기 때문임

⑵ 재판례

㈎ 판결문 검색시스템에서 손해배상소송 판결에 활용된 장애평가기준 현황은 아래와 같음(2022. 12. 10. 대법원과 대한의료법학회가 공동주최 한 추계공동학술대회 자료에 의함)

- 맥브라이드표 방식: 약 50,000건

- 근로기준법 방식: 약 7,200건

- AMA 방식: 약 150건

- KAMS 방식: 약 50건

㈏ 맥브라이드 이외 방식을 사용하더라도 맥브라이드 방식을 병기하거나, 맥브라이드 방식으로 평가할 수 없는 항목에만 다른 방식을 이용하는 것이 하급심 실무례로 보임

㈐ KAMS를 명시적으로 적용한 하급심 재판례가 대법원에 상고된 최초 사안은 대법원 2023. 3. 16. 선고 2020다279975 판결(종법 미등록)이 있었음. 상고이유로써 노동능력상실률 평가 기준을 다투지 않아, 대법원이 그 당부를 판단하지는 않았음

⑶ 기준의 혼용

㈎ 동일한 장해부위의 경우

① 신체장해의 평가에 관한 각종의 평가기준은, 동일한 장해부위에 대하여 서로 참작할 수는 있어도 혼용할 수는 없음(대법원 1990. 4. 13. 선고 89다카982 판결)

② 같은 기준이더라도 개정판이 다른 경우에는 혼용하여 사용할 수 없음[대법원 2019. 5. 30. 선고 2015다8902 판결: 맥브라이드표에 없는 복합부위통증증후권(CRPS)에 관해 AMA 지침을 사용했는데, 6판에 의해서 CRPS를 인정하면서, 노동능력상실률 산정은 5판을 기준으로 한 것이 잘못되었다는 취지]

㈏ 상이한 장해부위의 경우

① 혼용하여 사용할 수 있음

② 실무상 맥브라이드표에 없는 항목에 관하여 다른 평가기준을 사용함(대법원 1991. 5. 10. 선고 91다3918 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 91다36161 판결)

다. 대상판결의 경우

⑴ 후각 상실의 장애가 발생한 사안임

⑵ 이에 관해서 맥브라이드표에 나와 있지 않음. 통상 감정의는 AMA 기준표에 따라 약 3% 정도로 회신하는 것이 감정 실무임(대상판결 원심은 KAMS에 따라 3%로 인정)

⑶ 대상판결은 KAMS 기준에 따른 노동능력상실률을 산정한 원심 판단을 위법하지 않다고 명시적으로 판단한 최초의 판례로서의 가치가 있음

⑷ 주의할 것은, 원심은 노동능력상실률 산정에 관하여 전면적으로 KAMS를 적용해야 한다는 취지로 판시하였음(맥브라이드표에 없는 장애항목의 경우에만 KAMS를 적용하는 소극적 활용을 비판하고 있음). 그런데 어차피 무후각증은 맥브라이드표에 나와 있지 않기 때문에 다른 기준의 적용이 불가피한 사안이었음

⑸ 대상판결은 원심 판단에 일부 적절하지 않은 부분이 있음을 지적하면서도 결론은 정당하다고 판시함. 대법원 판결 레토릭상 ‘적절하지 않다’는 표현은 틀렸다는 취지임. 그것이 무엇인지는 명시적으로 밝히고 있지 않아 분명하지 않지만, 적어도 KAMS 적용을 전면적으로 허용하는 취지는 아니라고 생각됨

⑹ 후속 판결을 기다려 보아야 대법원의 정확한 스탠스를 알 수 있을 것임

4. 장애와 장애평가기준에 관한 일반론 [이하 대법원판례해설 제137호, 이재환 P.197-255 참조]

가. 장애의 개념

⑴ 장애는 사전적 풀이에 따르면 ‘신체 기관이 본래의 제 기능을 하지 못하거나 정신 능력에 결함이 있는 상태’를 의미한다[한편 현재 ‘장애’라는 용어는 일본식 한자인 ‘장해’와 혼용되고 있는데, 이는 1953년경 근로기준법을 제정할 당시 일본 법규를 차용하면서 ‘장해’라는 용어를 그대로 도입한 이후 원래 우리가 쓰고 있던 ‘장애’라는 용어와 함께 구분 없이 사용되었기 때문인데, 이에 대하여는 ① 현행 법령에서 사용되고 있는 등의 부득이한 사정이 없는 한 ‘장애’로 용어를 통일하여 사용해야 한다는 견해와 ② ‘장애’를 의학적 개념(impairment)으로, ‘장해’를 법적인 개념(disability)으로 구분하는 견해가 있다. 손해배상재판실무편람 집필위원회, 손해배상재판실무편람, 법원행정처(2022), 66은 후자의 입장을 취하고 있다].

그러나 어떠한 상태를 장애라고 정의하는 것과 그 범주는 그 나라의 사회ㆍ문화ㆍ경제ㆍ정치적 여건과 수준에 따라 다르고, 장애를 보는 관점에 따라 나라마다 다를 수 있다. 예컨대, 스웨덴에서는 의사소통에 장애가 있는 외국 이민자를 장애인으로 다루고 있다.

⑵ 즉, 장애란 ‘그 사회가 정책적으로 어느 정도 범위의 사람들에게 어떠한 보상이나 복지를 제공할지에 대한 사회적 합의’라고도 볼 수 있다.

나. 신체장애율과 노동능력상실률

⑴ 신체장애(physical impairment)는 해부학적, 생리적 또는 심리적 기능 또는 구조의 이상을 말한다.

즉, 나이와 성별 또는 직업의 종류 등에 관계없이 정상인 사람에 비하여 갖는 어려움을 신체장애라고 한다. 예컨대, 신체장기 각각을 기준으로 한 기능소실 또는 변형을 의미한다. 치료를 하였으나 더 이상 회복되지 않는 신체의 기능 이상 또는 형태학적 변화를 의미하고, 순수한 의학적 용어라기보다는 배상 또는 보상의 의미가 더욱 강하다.

신체장애율은 이러한 신체장애의 정도를 백분율로 표시한 것을 말하는데, 일반적으로 전체 정상인의 신체능력을 100으로 볼 때 이에 대한 비율로 이해할 수 있다(= 의학적 장애).

신체장애율은 업무를 제외한 일상생활을 수행함에 있어서 장애가 되는 정도를 일반인들의 공감대에 기초하여 의사가 의학적으로 평가한 것으로서, 능력상실이 아니라 기능제한을 반영하는 것이라고 할 수 있고, 곧바로 노동능력상실률을 의미하는 것이 아니다.

⑵ 능력상실(disability)은 신체장애로 인한 개개인의 능력의 제한 또는 결함을 말한다. 즉, 신체장애로 인해 어떤 특정한 일을 하기 어려움을 능력상실이라 하고, 특히 재화를 만드는 노동의 어려움을 ‘노동능력상실’이라 한다. 예컨대, 여러 신체장기가 모인 사람을 기준으로 개인이 갖는 어려움을 의미한다. 신체장애로 인해 정상적인 사람이 하는 방식으로 행하는 활동의 제한이나 무능, 신체장애로 인한 기능적 제한 또는 활동제한을 말하는 것이다.

이는 신체장애에 비의학적인 다른 여러 가지 인자들(= 나이, 성별, 교육, 경력, 직업 및 숙련도, 경제 및 사회적인 환경 등)을 고려하여 산정한 활동능력의 저하를 뜻하고, 정확하게는 노동능력의 상실 또는 노동능력의 감퇴를 의미한다(= 경제적 장애). 노동능력상실률은 노동능력의 상실 정도를 백분율로 표시한 것이다.

⑶ 즉, ⓐ 신체장애율이 장애의 정도를 주로 의학적으로 평가한 것이라면, ⓑ 노동능력상실률은 법적ㆍ경제적 또는 사회적 측면에서 ‘신체장애에 따라 노동능력이 어느 정도로 감소할 것인지’를 평가한 것이라고 할 수 있다. 신체장애가 있다고 하여 반드시 노동능력이 상실되거나 감퇴되는 것도 아니다.

따라서 노동능력상실률은 단순한 의학적 신체장애율이 아니라 연령, 교육의 정도, 종전 직업의 성질과 직업 경력, 기능 숙련 정도, 신체기능장애 정도 및 유사직종이나 타 직종의 전업 가능성과 그 확률 기타 사회ㆍ경제적 조건을 참작하여 경험칙에 따라 정한 수익상실률로서 합리적이고 객관성이 있는 것이어야 한다(대법원 1986. 3. 25. 선고 85다카538 판결, 대법원 2004. 2. 27. 선고 2003다6873 판결 등).

⑷ 일반적으로 장애 정도는 신체장애율과 노동능력상실률을 기준으로 판단된다. 실무상 노동능력상실률을 결정함에 있어서는 원고의 신체장애와 노동능력상실률을 정하기 위해 감정을 촉탁받은 감정의가 ⓐ 신체감정을 통해 장애부위 및 정도를 판단한 다음, ⓑ 각종 관련 장애평가기준을 이용하여 해당 장애에 상당한 비율을 정하고 있다. 예컨대, 엄지손가락이 절단된 경우, ⓐ 신체장애율은 그 사람의 나이나 직업, 성별 등과 관계없이 동일하다고 할 수 있으나, ⓑ 노동능력상실률은 그 사람의 직업(이 경우 일반 사무직 종사자와 피아노 연주자 사이의 노동능력상실률은 현저한 차이가 있을 것이다), 연령, 성별, 교육 정도 등에 따라 다르다고 할 수 있다.

노동능력상실률을 정하기 위한 보조자료의 하나인 의학적 신체장애율에 대한 감정인(= 의사 또는 의학전문가)의 감정결과는 사실인정에 관하여 특별한 지식과 경험을 요하는 경우에 법관이 그 특별한 지식ㆍ경험을 이용하는데 불과한 것이며, 궁극적으로는 피해자의 제 조건과 경험칙에 비추어 규범적으로 결정될 수밖에 없다(대법원 2004. 2. 27. 선고 2003다6873 판결 등).

결국 신체장애율이나 노동능력상실률이란 형평성(예컨대, ‘한 팔을 못 쓰는 사람은 양 팔을 못 쓰는 사람보다 장애가 적다.’는 등의 원칙과 논리)과 보편타당성(예컨대, ‘엄지가 인지보다 크고, 왼손보다 오른손이 크며, 사무직보다 피아노 연주자의 장애가 더 크다는 생각에 대부분이 동의하거나 인정할 수 있다.’는 등의 원칙과 논리.)에 기초한 추상적 개념의 정량적 객관화라고 할 수 있고, 그 신체장애 정도를 평가하는 기준은 과학적인 모양을 갖추었지만, 말하자면 사회구성원이 공동으로 마련한 약속에 해당되는 것이라고 할 수 있으므로, 이는 ‘과학(Science)과 여론(Consensus)의 합’으로 표현된다.

다. 장애평가의 기준과 그 종류

⑴ 일반적으로 장애평가기준은 ⓐ 전형적인 사례를 제시한 후 그 사례에 준하여 등급으로 평가하는 ‘예시형 등급제도’, ⓑ 각 장애를 하나씩 나열하여 백분율로 평가하는 ‘백분율 평가제도’, ⓒ 양자를 함께 이용하는 ‘백분율 등급제도’로 구분된다.

예시형 등급제도는 규정이 비교적 간단하나, 여러 상황에 대비해 가능한 사례를 모두 예상하고 기준을 설정할 수 없으므로 아주 전형적인 사례들에 대해서만 기준과 등급을 미리 마련하고 유사 사례에 대하여는 그 기준을 준용한다. 그러나 이미 정해진 기준을 어떻게 해석하느냐에 따라 서로 다른 주장이 생길 수 있다.

백분율 평가제도는 수많은 종류의 장애들을 자세하게 구분하여 적시하고 있으므로 논란이 발생할 여지가 비교적 적다. 그러나 발생 가능한 모든 경우를 미리 정해 놓아야 하므로 그 양이 방대하고 번거롭다.

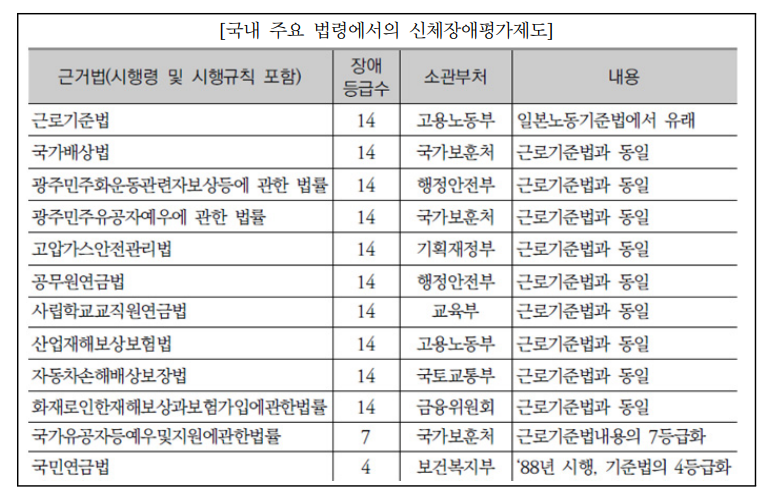

⑵ 우리나라에서 종래 사용된 장애평가기준으로는 ① 근로기준법, 국가배상법, 산업재해보상보험법 등에 의한 법률상 장애평가기준(☞ 예시형 등급제도), ② 맥브라이드(McBride) 평가표(☞ 백분율 등급제도), ③ 미국의사협회(AMA) 기준(☞ 백분율 평가제도) 등이 있다.

장애평가기준에 관하여 일률적인 기준을 사용하여야 한다고 규정한 법률은 없고, ⓐ 동일한 장애부위에 대하여 각 장애평가기준을 참작할 수는 있어도 장애 항목의 확정과 그 평가를 각기 다른 기준으로 혼용할 수 없으나(대법원 1990. 4. 13. 선고 89다카982 판결은 장애 상태를 AMA 기준에 의해 판정한 후 여기에 맥브라이드 평가표를 적용하여 노동능력상실률을 판정한 감정결과를 참작하여 노동능력상실률을 인정한 것은 채증법칙을 위반한 위법이 있다는 취지로 판시한 바 있다. 다만 대법원 1993. 1. 12. 선고 92다46929 판결은 AMA 기준을 참작하여 산술적으로 장애를 측정하였으나 장애상태를 맥브라이드 평가표상의 장애 항목으로 보고 노동능력상실률을 산정한 것은 적법하다고 하였다), ⓑ 서로 다른 장애부위에 대하여는 서로 다른 평가 기준에 의하여 신체장애의 정도를 판정할 수 있다[ⓐ 대법원 1991. 5. 10. 선고 91다3918 판결은 후유장애 중 견관절부분강직 및 우안시력상실은 맥브라이드 평가표에 따라, 외모의 추상은 국가배상법 시행령에 따라 별도로 장애 항목 및 노동능력상실률을 인정한 후 중복장애율을 산정한 원심판단을 수긍하였고, ⓑ 대법원 1991. 12. 27. 선고 91다36161 판결은 후유장애 중 정형외과적 장애는 맥브라이드 평가표에 따라, 치과적 장애는 국가배상법 시행령에 따라 별도로 장애 항목 및 노동능력상실률을 인정한 후 중복장애율을 산정한 원심을 수긍한 바 있다].

아래에서는 위 각 장애평가기준의 내용에 대하여 구체적으로 살펴본다.

라. 법률상 장애평가기준(☞ 이 사건 제1심은 국가배상법 시행령을 적용함)

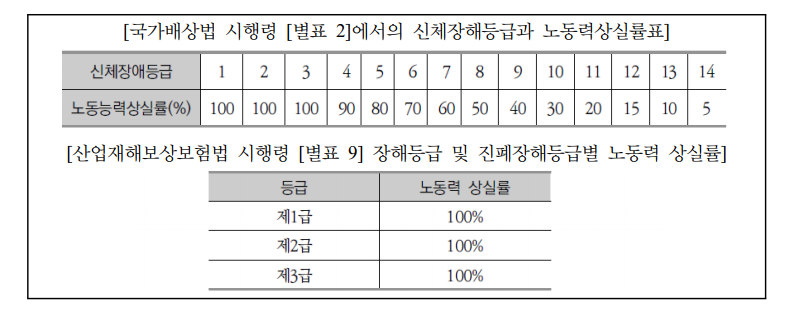

⑴ 우리나라는 현재 상당수 법령(☞ 주로 시행령 [별표])에서 법률상 장애평가기준이 시행되고 있고, 그중 주요 법령의 장애평가기준은 아래 표와 같다[위 표에서 명시된 법령 외에도 ⓐ 「범죄피해자 보호법」, 「청소년활동 진흥법」, 「선원법」, 「어선원 및 어선재해보상보험법」, 「공무원 재해보상법」 등이 14개 등급을 유지하고 있고, ⓑ 「장애인복지법」은 장애등급제를 폐지한 이후 종전 6개 장애등급이 2단계(심한 장애인, 심하지 않은 장애인)로 변경되었으며, ⓒ 「의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률」은 9개 등급, 「군인연금법」, 「군인 재해보상법」은 7개 등급으로 구성하고 있다][위 표 중 장애등급 이외에 노동능력상실률까지 명문으로 규정하고 있는 법령은 「국가배상법」, 「5ㆍ18민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률」 및 이를 준용하는 「5ㆍ18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 등과 「산업재해보상보험법」 중 일부인 장애등급 1, 2, 3급(각 100%)에 불과하다].

이는 장애를 각 등급별로 예시해 두고 예시된 장애 가운데 환자의 장애에 해당하는 장애를 ( )급 ( )항으로 대비시키는 방법으로서, 해당 장애가 없는 경우 그와 유사하거나 근접한 장애를 찾아 ( )급 ( )항으로 준용하여 판정한다(= 예시형 등급제도). 보통 1~14급의 14개 등급이고(☞ 일부 법령은 7개, 4개 등급임), 급수별 항목은 최대 146여개 정도를 구성하고 있으며, 각 법령은 꼭 같지는 않지만 매우 유사한 체계를 이루고 있다.

이러한 기준이 되는 신체장애등급은 1953년 근로기준법 제정 당시에 처음 채택되었는데, 그 장애 항목과 장애보상액수의 산정방법은 1911년경 일본 공장법에서 유래한 1947년 일본 노동기준법의 14등급, 항목, 산정방법, 보상일수와 거의 동일하다. 그 이유는 이 방식이 일본의 후유장해등급표의 시행세칙에 해당하는 ‘노재보상장해인정필유(勞災補償障害認定必携)’를 번역하여 적용했기 때문이다.

이는 본래 노동부 예규로서 1997년에 폐지되었는데(그 중요 내용은 산업재해보상보험법 시행령 및 시행규칙 속에 나누어져 편입되었다), 원칙적으로는 산재보험에만 적용되었어야 함에도 여러 법률에 널리 이용되어 아직까지 국가배상법, 자동차손해배상 보장법 등의 시행령 별표에 있는 장해등급표의 시행세칙 역할을 해오면서 오랫동안 우리나라의 불법행위로 인한 손해배상 업무의 중요지침으로 활용되어 왔다.

그런데 일본에서는 제정 시 해당 등급의 노동능력상실률의 산정은 장애의 정도를 의학적 평가가 아니라 보상일수에 그 근거를 두고 있었다. 즉, 보상일수를 10으로 나눈 숫자에 %를 붙여 백분율화한 것으로 보이게 하여 평균 노동능력상실률을 산정한 것이었다.

⑵ 법률상 장애평가기준은 법령에 등급별로 명확하게 규정되어 있어 장애의 부위와 정도가 명확하다면 장애평가가 매우 간단하고 이해하기 쉽다. 또한 법률상 장애평가기준은 동종ㆍ대량 사건의 신속처리, 주관성ㆍ자의성의 배제, 장애를 입은 사람 간의 공평과 균형, 예측가능성에 의한 분쟁 예방 등의 장점이 있다.

⑶ 그러나 법률상 장애평가기준은 다음과 같은 문제점을 갖고 있다.

㈎ 모든 신체장애를 최대 14등급으로 분류하여 장애분류가 세밀하지 못하고, 장애의 정도를 정의함에 있어서도 그 표현이 명확하지 않다.

예컨대, 산업재해보상보험법 시행령 [별표 6]에서 ‘신경계통의 기능 또는 정신기능’에 대하여는 1, 2, 3, 5, 7급에서만 정의하고 있고, 그 기능에 대하여도 ‘특별히 쉬운 일 외에는 할 수 없는 사람’, ‘쉬운 일 외에는 할 수 없는 사람’ 등으로 규정하여 그 차이를 명확히 파악하기가 쉽지 아니하다. 이러한 불명확한 표현은 평가자나 감정의의 자의적인 판단을 가능하게 하여 객관성을 잃게 할 수 있는 위험성이 있고, 환자의 장애 정도와 일치하는 등급 항목이 없어 이를 준용하는 경우에는 평가자의 해석에 따라 다른 판정 결과가 나올 수도 있다.

또한 ‘다리의 3대 관절 중 1개 관절의 기능에 장해가 남은 사람’의 경우 ⓐ 산업재해보상보험법 시행규칙 [별표 5]는 ‘관절의 운동가능영역이 4분의 1 이상 제한된 사람’이라고 정하고 있는 반면, ⓑ 공무원 재해보상법 시행규칙 [별표 2]는 ‘관절의 운동가능영역이 4분의 1 이상 제한된 사람 또는 습관성 어긋남 및 탄발슬(무릎 관절을 굽히거나 펼 때에 어느 각도에서 탁 틀어나거나 휘거나 하는 것)이 있는 사람’으로 달리 규정하여 그 개념이 통일되어 있지 않다.

㈏ 장애를 판단하기 위해 사용하도록 규정한 각종 검사법(특히 청력검사)이나 신체장애의 표현 및 분류방식 등이 현재 의학수준을 반영하지 못하고 있다.

예컨대, 산업재해보상보험법 시행령 [별표 6]에서는 40cm 또는 1m 이상의 거리에서의 소리로 장애를 분류하고 있는 반면, 오늘날 병원에서는 청력검사계를 사용하고 있다. 현재 대부분 법률상 장애평가기준에서 사용하는 신체장애의 14등급 체계는 그 시작이 약 100년 전 일본의 사회통념에 따른 장애등급과 그 보상일수 지급기준에 비례하여 의학적 평가 없이 산정한 노동능력상실률이므로 현재의 의학수준에 맞지 않고, 종래 일본의 기준을 답습하였다는 점에서 규정의 제정 과정도 합리적이지 못하다.

㈐ 노동능력상실률이 전혀 고려되지 않은 경우가 많다.

현재 위 표와 같이 국가배상법 시행령 [별표 2]나 산업재해보상보험법 시행령 [별표 9](이 경우에는 장애등급 1, 2, 3급에 대해서만 노동능력상실률 100%를 규정하고 있다)에서 노동능력상실률을 등급에 따라 수치화하고 있고, 이와 함께 5ㆍ18 민주화운동 관련자 보상 등에 관한 법률 시행령 및 이를 준용하는 5ㆍ18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률 시행령, 민주화운동관련자 명예회복 및 보상 등에 관한 법률 시행령, 학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령 등(모두 14등급으로 분류하여 노동능력상실률을 규정한 국가배상법 시행령의 내용과 대동소이하다)에서 노동능력상실률에 관한 규정을 찾을 수 있다.

국가배상법 시행령은 장애 정도와 관련한 노동능력상실률을 규정하면서도, 그 시행규칙에서 산업재해보상보험법 시행규칙 [별표 5]와 같은 신체장애 등급결정기준에 관한 아무런 지침 규정이 없고, 등급표 자체도 행정 편의적 기준으로서 과학적근거가 미약하다. 국가배상법 시행령 [별표 2]나 산업재해보상보험법 시행령 [별표 9]는 모두 합리적 근거 없이 장애등급 1, 2, 3급에 대한 노동능력상실률을 모두 100%로 정하고 있다.

또한 국가배상법 시행령 [별표 2]는 ⓐ 두 눈의 시력이 0.06 이하로 된 자는 4급(90%)에 해당하는 반면, ⓑ 한 눈이 실명되고 다른 눈의 시력이 0.1 이하로 된 자는 5급(80%)에 해당한다고 하고 있는데, 경우에 따라서는 후자의 경우가 오히려 더 높은 신체장애를 가져올 수 있고, 전반적으로 시력에 대하여 너무 높은 노동능력상실률을 적용하고 있다. 국가배상법 시행령 [별표 2]는 추상장애의 경우, 순수 의학적으로 보면 신체활동기능에는 아무런 이상이 없다고 볼 수 있는데, 그 장애율이 다른 장애에 비해 상대적으로 높다.

법령에 따른 기준이 강한 구속력을 발휘하면 사안의 개별성이 무시되는 경직적인 운용이나 획일적인 처리에 빠지기 쉽고, 정액화는 결국 ‘저액화’를 가져올 염려도 있으며, 직업 등 노동능력상실률에 영향을 미칠 수 있는 요인들도 전혀 고려하지 않았다.

㈑ 중복장애가 있는 경우 평가가 불합리하다.

신체장애가 둘 이상 있는 복수장애의 경우, ⓐ 산업재해보상보험법 시행령 제53조에서는 상향 조정에 관한 규정을 두고 있어 1~3개 등급을 올려주고 있고, ⓑ 국가배상법 시행령 [별표 3]에서는 따로 종합평가 등급표에 의해 등급을 조정하도록 하고 있으며, ⓒ 자동차손해배상 보장법 시행령 [별표 2] 중 비고 1에서는 1등급만 올려주고 있다. 각 법령에서 중복장애의 조정에 관한 평가를 서로 다르게 하고 있는데도, 그 조정근거가 무엇인지는 정확히 알 수 없다.

마. 맥브라이드 평가표 (☞ 이 사건 ‘무후각증’의 장애 항목이 없음)

⑴ 미국의 오클라호마 의과대학 정형외과 교수였던 얼 맥브라이드(1891~1975)는 1936년경 ‘노동능력상실평가와 배상가능한 손상의 치료원칙(Disability Evaluation and Principle of Treatment of Compensable Injuries)’이라는 장애 관련 책자를 발간하였고, 위 책자는 1963년경 제6판이 발간된 이후 절판되었다.

위 책자는 38개의 장(Chapter)으로 구성되어 있으나, 맥브라이드 평가표는 전체 575면 중 68면부터 103면까지 제5장 제2부(Section Ⅱ)에 수록된 표(Table) 14와 표(Table) 15를 말하고, 위 책자의 그 외 부분에는 노동능력상실률 산정과 관련 없는 신체장애평가의 원칙이나 각종 신체장애에 대한 의학적 설명이 기술되어 있다[표(Table) 2에서는 연령에 따른 장애가산율을 표시하고 있으나, AMA 기준은 오로지 환자의 신체장애율에만 관심이 있기 때문에 나이와 신체장애율은 무관하다는 입장이고, 우리나라에서도 맥브라이드 평가표를 가장 많이 이용하고 있음에도 이에 근거한 연령 보정은 적용하고 있지 않다. 대한정형외과학회, 32은 기본적으로 맥브라이드 평가표가 더 이상 치료가 필요하지 않은 상태의 장애가 고착된 상태에서 영구장애를 산출하는 것인데, 연령을 반영하여 그에 따른 회복가능성을 다르게 추정하여 장애의 차이를 다르게 산정하는 것도 모순이라고 설명한다].

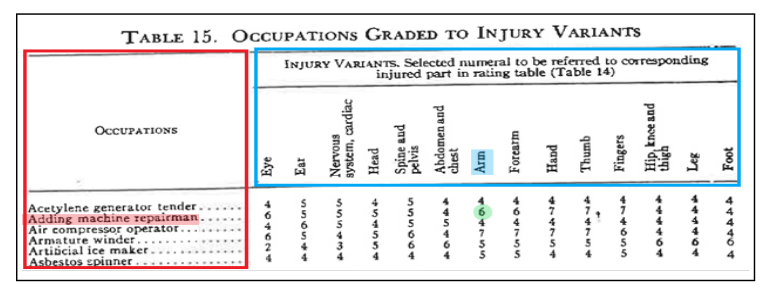

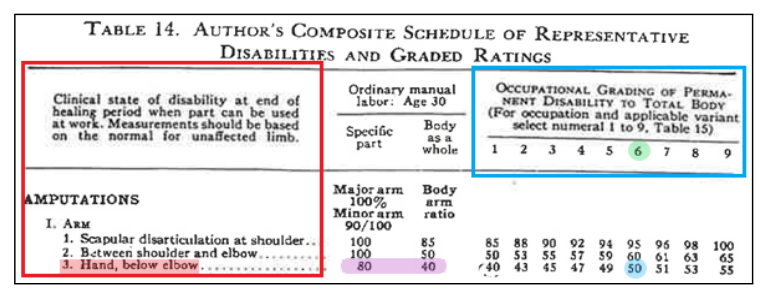

표 14(Author’s Composite Schedule of Representative Disabilities and Graded Ratings)에는 신체장애별로 30세의 일반육체노동자(ordinary manual labor)를 기준으로 한 전신장애율과 부위별 국소장애율이 표시되어 있고, 이는 1~9의 직업계수(occupational grading)에 따라 증가하도록 만들어졌으며, 전신장애율은 대개 직업계수 1의 수치와 일치한다.

표 15(Occupations Graded to Injury Variants)에는 279개의 직업이 나열되어 있고, 동일한 부위의 손상이라도 직업에 따라 노동능력상실률 정도가 다를 것이므로 각 직업마다 14개의 신체장애 부위별로 신체장애율을 평가하는 계수가 1~9단계로 표시되어 있다.

⑵ 맥브라이드 평가표에 의해 노동능력상실률을 산정하기 위해서는 다음 과정을 거치게 된다.

㈎ 표 15에서 가로축의 신체장애 부위별(= 아래 왼쪽 네모 부분)로 세로축에 나열된 직업 항목(= 아래 오른쪽 네모 부분)을 찾아 두 축이 만나는 곳의 직업계수를 찾는다.

예컨대, 계산기수리공(Adding machine repairman)(과연 이러한 직업이 우리나라에 아직까지 존재하는지는 별론으로 한다)의 팔 부위(Arm)에 대한 직업계수는 6이다.

㈏ 표 14에서 세로축의 신체장애와 증상에 적합한 것(= 아래 왼쪽 네모 부분)을 찾은 후 가로축의 직업계수(= 아래 오른쪽 네모 부분)를 대입하여 노동능력상실률을 확인하면 된다.

예컨대, 계산기수리공이 주로 사용하는 팔(Major arm)[(주로 사용하는 팔이 아닌 경우(Minor arm)에는 주로 사용하는 팔(Major arm)의 90%로 보정한다)의 주관절 아래 손까지 부분(Hand, below elbow)에 대하여 절단(Amputation)의 손상을 입은 경우, 전신장애율은 40%, 팔 부위에 대한 국소장애율은 80%, 직업계수를 대입한 노동능력상실률은 50%에 해당한다.

⑶ 맥브라이드 평가표는 총 15개의 신체장애 또는 신체부위[절단(Amputations), 관절강직(Ankylosis of Joints, 9가지 관절별로 세분), 골절(Fractures, 11개의 골절부위별로 세분), 말초신경(Peripheral Nerve), 복부(The Abdomen), 여성생식기(Female Reproductive Organs), 직장(Rectum), 비뇨생식기의 손상과 질병(Injuries and Diseases of the Genito-Urinary System), 관절염(Arthritis), 결핵(Tuberculosis), 흉곽의 손상과 질병(Injuries and Diseases of the Thorax), 심장질환ㆍ신장혈관계(Heart Diseases-Cardiovascular System), 두부ㆍ뇌ㆍ척수(Head, Brain, Spinal Cord), 얼굴(Face), 귀(Ears) 등 신체장애 또는 신체부위]를 대항목으로 구분한 다음, 경우에 따라 그 아래 다수의 소항목을 두고 다시 목(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ), 세목(A, B, C), 세세목(1, 2, 3 또는 a, b, c) 등으로 분류하고 이에 대응하는 노동능력상실률을 백분위로 표시하여 상세하게 분류하였다(= 백분율 등급제도).

즉, 맥브라이드 평가표는 크기를 구체적으로 가늠할 수 없었던 장애라는 추상적인 대상에 대해 처음으로 정량적으로 계량하려고 시도하였다는 점에서 큰 의미가 있고, 이러한 시도는 미국의사협회를 주축으로 한 장애평가 연구팀 구성을 촉진하였으며, 이는 곧 AMA 기준의 탄생으로 이어지게 되었다.

맥브라이드 평가표는 신체장애율 외에도 표 15에서 직업과 장애부위를 고려하여 직업계수를 확인하면 표 14에서 해당 장애를 확인한 후 직접 노동능력상실률을 산출할 수 있고, 신체부위에 따라 직업계수도 차이를 두어 그 결과가 바로 노동능력상실률로 표시되므로 사용하기에 매우 편리하고 수치화되어 있어 직관적으로 비전문가도 쉽게 이해가 가능하다.

다만 자동차보험 표준약관에서는 위 279개의 직업분류를 사용하지 않고, 그중 아래 ‘일반의 옥내 또는 옥외 근로자를 기준으로’ 맥브라이드 평가표를 적용하도록 명시하고 있다.

백분율에 따라 신체장애를 객관적이고 세밀하게 평가할 수 있고, 연령(다만 실무상 연령에 따른 보정을 하고 있지는 아니하고, 대법원 1993. 6. 11. 선고 92다53330 판결도 ‘신체감정인이 맥브라이드방식에 따라 노동능력상실률을 평가한 이외에 연령에 의한 수정치를 따로 기재하고 있다고 하더라도 반드시 그대로 채택하여야 하는 것은 아니다.’고 판시한 바 있다)이나 잘 쓰는 손에 대한 고려 등이 반영되어 있어 합리적이며, 중복장애도 종합적으로 평가가 가능하다[노동능력상실률 A%와 B%의 중복장애의 노동능력상실률은 A% + (100 − A) × B%로 산정할 수 있다].

⑷ 맥브라이드 평가표가 최초 도입된 경위는 정확하게 알 수 없으나, 적어도 1983년경에도 전국 각급 법원에서 감정 절차에 가장 많이 이용된 장애평가기준이었다.

1983년경 조사대상 총 162건 중 맥브라이드 평가표가 단독 사용된 사건은 138건, AMA 기준 등 다른 장애평가기준과 병용된 사건은 6건으로서, 합계 144건(= 138건 + 6건, 약 88%)이 감정 절차에서 직간접적으로 맥브라이드 평가표가 활용된 것을 확인할 수 있다.

2020. 9. 30.경을 기준으로 법원 판결문 검색시스템을 통해 손해배상소송에 활용된 장애평가기준을 조사한 결과에 의하더라도, 맥브라이드 평가표가 약 5만 건, 근로기준법 시행령 등 방식이 약 7,200건, AMA 기준이 약 150건, KAMS 기준이 약 50건 정도라고 한다.

이처럼 맥브라이드 평가표는 의사들 사이에서 오래 전부터 널리 통용되어 온 장애평가기준이었고, 1986년경부터 손해보험업계가 자동차보험 대인배상에 차용하여 사용하기 시작하는 한편, 법원도 이 방법을 신체장애로 인한 노동능력상실률 산정에 사용하는 등 의료인이나 법조인 모두 가장 친숙함을 느끼는 방식으로서 방대한 적용사례를 가지고 있다.

⑸ 그러나 맥브라이드 평가표는 다음과 같은 문제점을 갖고 있다.

㈎ 맥브라이드 평가표는 발간 당시 모든 의료계의 동의를 얻지 못하였다.

얼 맥브라이드 교수는 정형외과 의사로서 신체 모든 장기의 장애를 평가함에 있어서 무리가 있었던 것으로 보이고, 신체장애나 질환도 전공분야인 정형외과에 편중되어 있다(장해 종류 820종 중 정형외과 영역에 속하는 것이 563종에 달하고, 특히 신경정신계통에 있어서는 평가표가 빈약하다). 맥브라이드 평가표가 제시한 수치의 근거가 지나치게 복잡하고 모호하며, 추상장애 등은 언급이 없고 정형외과를 제외한 다른 부분에 관해서도 세분화된 분류항목이 미흡하다[말초신경이나 뇌신경의 불완전마비는 그 정도에 따라 여러 가지가 있을 수 있으나, 맥브라이드 평가표에는 한 가지뿐이고, 실어증(Aphasia)도 중증도(30%)와 고도(74%)의 두 가지 종류밖에 없다]. 책자에 나타나 있는 수치 표기의 명백한 오류도 여러 곳에서 발견되었다[예컨대, 절단(Amputation)의 경우, ⓐ 직업계수 9를 기준으로 대퇴관절과 무릎 사이(Between hip and knee)가 59%, 무릎 이하(Below knee)가 54%, 엄지발가락(Great toe)이 22%, ⓑ 직업계수 1을 기준으로 대퇴관절과 무릎 사이가 35%, 무릎 이하가 30%, 엄지발가락이 6% 순으로 평가하고 있어 대체로 엄지발가락의 절단을 너무 높게 보고 있고, 직업계수가 비율적으로 부합되지 않는다].

㈏ 마지막 개정이 1963년에 이루어진 것으로서 현재 의학수준 등을 적절하게 반영하지 못하고 있다.

① 맥브라이드 평가표는 첫 발간이 1936년, 마지막 제6판이 1963년에 개정되었고, 신체장애나 질병의 표현, 분류방식이나 검사하는 방법이 오늘날에 비해 후진적이고[예컨대, 말초신경 손상 항목에서는 현재 쓰고 있지 않은 구식 명칭이 사용되고 있고, 간질을 대(Grand mal), 소(Petit mal), 잭슨간질(Jacksonian) 등 세 가지로만 분류하고 있어 오늘날 기준에 적합하지 않으며, 사람의 말소리로 청력을 검사하는 방법도 오늘날 사용되지 않는 방법이다], 치료 가능한 질환에 과도한 장애율이 산정되거나 포섭되지 않는 새로운 장애유형도 발생했다. 오늘날 1960년대에는 존재하지 않던 CT, MRI 등과 같은 영상진단기기가 보편화되고, 새로운 수술기법과 재료가 보급되면서 같은 유형의 사고와 손상을 입어 의학적 처치를 받은 환자의 상태가 맥브라이드 평가표가 작성된 시점과 비교하면 현저한 차이가 있다.

즉, 맥브라이드 평가표가 작성되었을 당시에는 X-ray만으로 척추질환을 진단하였고(☞ CT, MRI 등이 도입된 것은 1980년대 이후임), 현재의 척추고정술이 치료에 도입된 것도 1970년대 이후이므로, 맥브라이드 평가표는 척추수술 자체가 거의 반영되지 아니하였다. 당시에는 골절만 되어도 치료방법이 없었기 때문에 장애율이 높을 수밖에 없다.

② 맥브라이드 평가표의 장점으로 언급되는 직업에 따른 노동능력상실률 산정 방법도 1960년대 당시의 미국 사회를 반영한 것이지, 우리 사회를 반영한 것이 아니어서 대부분의 사건에서 피해자들의 직업을 포섭할 만한 적절한 직업을 찾을 수 없다.

이에 따라 현재 대부분 사건에서 직업이 있는 사람임에도 ‘옥내 노동자(Laborer: Common: Inside)’ 또는 ‘옥외 노동자(Laborer: Common: Outside)’의 직업계수를 사용하고 있다.

③ 또한 약 60년 전 원서의 절판으로 인하여 맥브라이드 평가표 원전을 구하는 것 자체가 쉽지 않고, 법원도서관, 국회도서관, 국립중앙도서관에서도 원전을 보유 장서로 두고 있지 않으며, 신체감정을 담당하던 일부 병원의 의국에서만 보유하고 있는 상황이다.

우리나라를 제외하고는 맥브라이드 평가표를 사용하는 나라가 전 세계에 단 한 나라도 없어 외국에서 입수하기도 어렵다. 따라서 많은 경우 맥브라이드 평가표를 번역하고 그 과정에서 수정을 가한 변형본을 참조하는 상황인데, 원서의 정확한 해석본 없이 번역하는 과정에서 오역된 부분이 있고 경우에 따라서는 수치가 임의로 또는 의도적으로 변경되는 경우도 있다(손해보험회사들이 자동차보험의 손해배상금 산정에 맥브라이드 평가표를 사용하면서 보상금을 적게 산정하기 위해 원서의 여러 부분을 임의로 해석하는가 하면 장애율을 임의로 작게 조정한 해석판을 만들어 자체 감정의들에게 배포하였음).

즉, ⓐ 자동차보험 표준약관에서는 직종에 따른 직업계수 1~9단계를 사용하지 않고 ‘옥내 근로자’ 또는 ‘옥외 근로자’를 기준으로 맥브라이드 평가표를 변형하여 사용하고 있고, ⓑ 2020년경 대한정형외과학회에서도 종전 맥브라이드 평가표 중 명백한 오류를 수정하고 장애율을 현실성 있게 조정한 맥브라이드 장애평가 지침을 개정ㆍ발행한 바 있다[대한정형외과학회(주 8), 60~61은 ⓐ 일용노동자 외의 직업계수를 추가 적용하지 않는다는 전제에서 1963년 발간된 맥브라이드 평가표 원안을 참고하여 현실성 있게 조정하였고[상지는 옥내근로자(5급), 하지는 옥외근로자(6급), 말초신경은 (3급)을 적용], ⓑ 현재 관절별로 시행하는 인공관절 부분은 맥브라이드 평가표 원안에서 인공관절치환술이 언급된 고관절 항목의 15% 장애율을 일괄 적용하여 해당관절 강직 부분에 제시하되 부위별 특성에 맞게 세부항목을 추가하였으며, ⓒ 골절 중 불유합 부분은 대부분 치료가 가능하여 영구장애보다는 치료 종결 후 판정하는 것으로 하되, 분쟁 당사자들이 치료받지 않고 보상을 합의하려는 경우에 평가자 재량으로 판정할 수 있도록 하였고, ⓓ 골절 회전 변형은 각 변형 항목으로 준용하며 회전 변형의 측정은 CT촬영을 통해 건측과 비교하여 측정한 것만 인정한다는 등의 수정 내용을 밝히고 있다].

㈐ 표(Table) 14, 15의 적용에 관한 구체적 시행세칙, 적용지침 등이 없다.

표 14에 해당하는 신체장애가 아닐 경우, 어떻게 해야 하는지에 관한 시행세칙이 없어 평가자의 주관에 의할 수밖에 없기 때문에 산출되는 신체장애율이 다를 수 있다. 등급판정에 있어 해당 조항이 없을 때 유사한 조항을 기준으로 하여 신체장애를 평가할 수 있다는 준용규정도 없고, 한 부위의 장애가 관점을 달리하면 두 개 이상의 장애로 될 수 있는 경우가 있어 중복 평가의 우려가 있다(예컨대 뇌손상으로 인하여 기질성 정신병과 두개골 결손으로 인한 신경학적 증상이 동시에 있을 경우, 또는 척추압박골절과 그에 따르는 척추경직이 있을 경우 이를 합산하는지 또는 한 항목만 적용하는지 불분명하다).

표 14에 표시되어 있는 노동능력상실률이 어떻게 산출되었는지에 대하여 아무런 설명이 없어 그 수치의 타당성을 검토하기 어렵다(요골신경손상의 직업계수를 표 15의 신경계통에 적용할지, 요골신경이 분포된 아래팔 등에 적용할지 불분명하다). 신체장애평가에 있어서 각 장애를 세분하지 않은 경우가 많고, 서로 다른 장애등급에서 인정하고 있는 장애율의 구간 사이에 차이도 심하다[예컨대, 두부ㆍ뇌ㆍ척수 항목의 ‘Ⅲ항 운동성 또는 대마비성 실조증(Ataxiz)’의 경우, 사지의 운동성 약화를 4단계로만 구분하고 각각에 대해 10%(Slight, periodic attacks: 경미한 주기적 발작), 30%(Moderate, constant: 중증도ㆍ지속성), 70%(Severe in all movements: 모든 운동에 있어서 중증), 100%(Extreme; uncertainly in all movements, paralysis of legs: 극도의 중증; 모든 운동이 불확실ㆍ하지의 마비)의 노동능력상실률을 적용하고 있다, 한편 두부ㆍ뇌ㆍ척수 항목의 Ⅶ, Ⅷ, Ⅸ항도 ‘Minor, Moderate, Major, Extreme’이라는 용어를 사용하여 장애율을 정하고 있으나, 위 용어가 구체적으로 무엇을 의미하는지 분명하지 않다]. 이는 감정인의 개인적인 견해나 주관에 따라 크게 좌우될 수밖에 없는 영역이 광범위하게 존재하여 맥브라이드 평가표를 참조한 감정결과가 나오더라도 유사한 상황에서 유리한 감정례를 제시하며 반론을 제기할 여지가 많아 사실심의 혼란을 가중할 수 있다.

㈑ 한시장애와 영구장애가 구분되어 있지 아니하다.

맥브라이드 평가표에는 표 14에서 ⓐ 절단(Amputations), 관절강직(Ankylosis)과 같은 영구장애 외에 ⓑ 좌상(Contusions), 염좌(Sprains), 기관지염(Bronchitis), 궤양(Ulcer)과 같은 일시적 장애, ⓒ 골절(Fractures), 관절염(Arthritis) 등 치료하면 완치될 수 있으나 경우에 따라 영구장애가 될 수 있는 장애, 즉 한시장애(배상 또는 보상에 적용되는 장애는 영구장애의 정도를 판단하는 것이 원칙이나, 치료가 종결되거나 증상이 고정되기에 시간적 경과가 많이 필요한 경우에는 판단이 불가하므로 이를 보완하는 사회적 요구가 발생하였고, 한시장애의 판단은 치료가 종결되지 않거나 증상이 고정되지 않은 상태라고 하더라도 의료적으로 그 예후를 예측할 수 있어 노동능력상실기간을 추산할 수 있는 경우에 적용되고 있다)와 영구장애가 혼합된 진행형으로 되어 있다(이에 비하여 법률상 장애평가기준과 AMA 기준은 영구장애만을 다루고 있다).

따라서 표 14에 따라 노동능력상실률을 평가하면 이러한 진행형이나 한시장애를 영구장애와 동일하게 취급하게 되므로 혼란이 발생할 가능성이 있다.

또한 감정의들은 맥브라이드 평가표의 원전을 그대로 적용할 경우, 실제 장애상태에 비추어 과잉배상이라고 할 부분이 많아, ⓐ 노동능력상실률은 유지하면서 한시장애를 적용하거나, ⓑ 영구장애로 보면서도 감산적용을 하는 실무가 형성되고 있다. 이는 적절한 보상이라는 목적에 부합하는 불가피한 조치라고 할 수 있으나 통일된 기준이 없어 유사한 장애상태라도 감정의에 따라 그 결과가 달라지고, 비과학적이라는 문제가 발생할 수 있다.

한편 맥브라이드 평가표는 결핵(Tuberculosis)과 뇌염(Encephalitis) 같은 전염성ㆍ감염성 질환도 포함하고 있어 외상으로 인한 신체장애만을 다루고 있는 것도 아님을 알 수 있다.

바. AMA 기준 (☞ 이 사건 원심이 적용한 KAMS 기준의 기본모형)

⑴ 1956년 미국의사협회(American Medical Association, AMA)는 사회적으로 객관적이고 표준화된 의학적 장애평가기준을 개발하기 위하여 신체장애등급위원회(Committee on Medical Rating of Physical Impairment)를 구성하고, 1958년부터 1970년까지 약 12년에 걸쳐 미국의사협회지(Journal of the AMA)에 각 분과학회별로 해당 분야의 신체장애판정 평가방법에 관하여 13개의 독립적인 논문을 발표하였다.

이를 바탕으로 1971년 60명의 학자들의 공동저술로 ‘영구적인 신체장애의 평가에 관한 지침(Guides to Evaluation of Permanent Impairment)’이라는 약 160면의 단행본이 발간되었고, 1984년부터 2000년까지 제2~5판이 발간된 후, 2008년 제6판이 발간되었다(= AMA 기준). AMA 기준은 객관적이고 근거 중심적인 가장 최신의 임상적, 과학적 지식을 총망라한 국제적 표준으로 알려져 있고, 미국 이외에 캐나다, 호주 등의 나라에서 사용되고 있다.

1971년 처음 발간된 AMA 기준은 사지 및 척추장애에 전체의 약 1/3 정도로 많은 분량이 할당되어 있었고, 맥브라이드 평가표에서 사용하는 관절가동범위 위주의 평가방법과 분류를 유사하게 사용하였다. 이는 당시 얼 맥브라이드 교수가 AMA 기준의 자문위원으로 활동하고 있었기 때문으로 추정되고 있다. 맥브라이드 평가표는 1963년 제6판을 마지막으로 절판되었는데, 이는 얼 맥브라이드 교수 스스로 맥브라이드 평가표를 사용하지 않았기 때문이고, 그 대신 얼 맥브라이드 교수(1891~1975)도 말년에 AMA 기준을 사용했다고 알려져 있다.

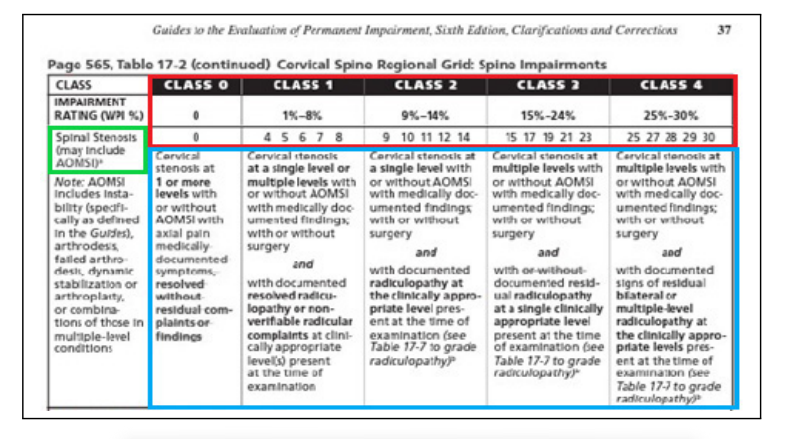

⑵ 이후 AMA 기준은 1984년부터 2008년까지 총 5번의 개정을 통하여 양적ㆍ 질적 향상을 거치게 되었고, 가장 최근인 2008년 발간된 제6판은 총 18장(Chapter) 634면으로 구성되어 다음과 같은 특징과 기본원리를 나타내고 있다.

㈎ 예컨대, AMA 기준 제6판 중 척추장애 부분에 관한 개정 내용 중 일부[척추협착증(= 아래 왼쪽 네모 부분)]는 아래와 같다.

㈏ AMA 기준 제6판은 ‘장애 없음(Class 0)’에서 ‘매우 심한 장애(Class 4)’까지 5등급(Class)으로 분류하고, 각 등급은 5개의 등위(Grade)로 세분화하였다(= 위 오른쪽 상단 네모 부분).

㈐ AMA 기준 제6판은 평가방법이 종전과 근본적으로 바뀌어 ⓐ 진단명에 근거한 장애율(Diagnosis Based Impairment, DBI)이라는 개념으로 장애 등급(Class)을 결정하고, ⓑ 기능적 병력(Functional history), 진찰 소견, 임상검사 소견에 따라(= 위 오른쪽 하단 네모 부분) 등급 내에서 등위(Grade)를 결정함으로써 근거 중심적인 장애율 기준을 채택하였다.

㈑ 장애율 산정 과정의 일부로서 기능제한을 포함하여 일상생활능력(Activities of daily living)을 평가하는 단순한 방법을 제시하였고, 이에 따라 평가자 간 또는 평가자 내 신뢰도를 최적화하며, 동일한 장애에 대한 내부적 불일치를 해소하고, 객관성에 치중하여 평가 방식과 적정 장애율이 상당히 개선되었다는 평가를 받고 있다.

㈒ 즉, 맥브라이드 평가표 이후 근골격계 장애평가에 중요한 역할을 하던 관절가동범위는 제6판에서 그 역할이 매우 제한되었고, 대신 임상검사로 CT, MRI 촬영 등 방사선검사, 신경전도검사 등 객관적인 의학적 근거에 중점을 두었다.

⑶ 장애 정도는 일상생활 동작의 수행능력이 제한된 정도를 반영하고, 의학적으로 최대로 회복하였을 때 평가해야 하며, 전인(全人, Whole person, ‘결함(缺陷)이 없이 완전(完全)한 사람’을 의미한다) 개념에 바탕을 두고 있다.

AMA 기준의 기본개념은 ⓐ 신체의 일부 또는 기능의 상실로 인한 장애(Impairment)를 평가하는 것이지, 이로 인해 발생하는 개인적, 사회적 또는 직업적 능력의 변화와 같은 ⓑ 능력상실(Disability)을 평가하는 것이 아니다(AMA 기준은 초판부터 ‘신체장애’와 ‘능력상실’을 서로 다른 개념으로 구분하였다).

즉, AMA 기준은 노동능력상실률이 비의학적 방법으로 평가되므로 이를 포기하되, 신체장애율의 정도만 의학적으로 평가하여 백분율로 표시하고자 하였고, 신체장애의 최고 및 최하치를 백분율로 표시하여 증상 정도에 따라 신체장애율을 세밀하게 평가하도록 하였다(직업 및 기타사항을 고려한 노동능력상실률은 신체장애율을 기초로 2차적으로 정하여야 하고, AMA 기준으로 직접적으로 노동능력상실률을 평가하는 것은 적절하지 않다는 취지로 설명하고 있다).

세계적으로 의학발전을 선도하고 있는 미국 의학계의 각 전공 전문의들이 전공 분야의 신체장애에 대해 최신의 의학적 성과를 바탕으로 작성하여 학술적으로 가장 과학적ㆍ합리적이고, 그 공신력과 권위를 부인하기 어렵다.

⑷ AMA 기준은 장애 분류는 물론 그 평가가 매우 세세하고 많은 장애의 여러 조합들을 상당 부분 다루고 있으며, 각 관절의 운동범위 측정 시에 기능적 비례치를 고려하여 운동기능의 평가가 가능하다. 각 관절의 운동이 성분별로 구분되었고, 운동범위가 표시되어 있어 장애평가가 정밀하며 전신관절 및 척추의 운동각도 측정법과 정상운동 범위도 합리적이고, 신경 이상에서 감각계 및 운동계의 이상을 구분하여 판단하도록 규정하고 있다.

맥브라이드 평가표와는 달리 책자의 이름(= Guides to Evaluation of Permanent Impairment)처럼 영구적 신체장애만 다루고 있고, 질환별 평가가 한정적이어서 평가가 중복될 가능성도 높지 않으며, 신체의 기능장애를 여러 가지 기능이 모인 복합기능으로 평가하고 있으므로 AMA 기준은 일상생활 동작을 평가하는 결과로도 이용될 수 있다. AMA 기준은 맥브라이드 평가표와 달리 흠결된 신체계통이 없고 평가 항목이 세분화되어 평가자가 장애 등급(Class)과 등위(Grade)를 선택할 때 참고할 수 있는 상세한 설명과 증례를 수록하고 있으며(= 백분율 평가제도), 검사를 통해서는 객관적으로 증명하기 어려워 간과되고 있던 ‘통증’을 평가하기 위한 방안도 마련해 두고 있다.

중복장애도 맥브라이드 평가표와 같이 산식으로 구하는 것이 아니라 국가배상법 시행령처럼 별도의 표로 표시하고 있고, 1% 단위로 중복장애를 평가하여 매우 자세하다. 뉴스레터를 통해 계속해서 AMA 기준 적용의 실재와 이론적 설명을 교육하고 있기도 하다.

⑸ 그러나 AMA 기준은 다음과 같은 문제점을 갖고 있다.

㈎ 분류와 기준이 복잡ㆍ방대하고, 개정이 빈번하여 쉽게 사용하기 어렵다.

장애판정을 위한 표와 도표가 약 280개로 너무 방대하고 복잡하여 평가방법을 숙지하기 어렵고, 모든 장애를 제시된 진단명과 등위변경 인자만으로 적절하게 평가하기도 어렵다. 1971년 발간 이후 1988년부터 2008년까지 합리적 이유 없이 빈번하게 개정이 이루어졌고, 개정될 때마다 신체장애율 등에 차이가 발생했으며, 제6판은 발간한지 8개월 만에 50여 쪽의 정오표를 발간하는 등 많은 수정이 가해질 정도로 충분한 검토가 이루어지지 않았다.

최신 개정된 제6판은 미국에서도 전체 51개 주 중 10여개 주에서만 사용되고 있고, 나머지 주에서는 제3, 4, 5판을 각 주마다 다르게 선택하여 사용하고 있거나, 16개 주에서는 각 주 자체의 장애평가기준을 가지고 있어 AMA 기준 자체를 사용하지 않는다. 종전 제5판까지의 AMA 기준은 평가방법이 포괄적이거나 타당도와 신뢰도가 높지 않으며 근거 중심적이지 못하고, 장애평가 과정에서 실제적인 기능상실을 제대로 반영하지 못한다는 비판을 받아왔다. 제6판의 개정으로 인하여 이러한 비판은 다소 불식되었으나, 여전히 백분율로 수치화된 신체장애율은 기본적으로 전문가 합의에 의한 것으로 과학적 근거가 빈약하고, 의학적 실재보다는 법적 허구라는 비판을 온전히 해소하기는 어렵다.

또한 AMA 기준은 신체장애의 정도를 신체 분야별로 구체화하지 않고, 일상생활 활동상의 불편함의 정도 등 추상적 기준에 의하여 등급을 분류하였고, 신체장애율이 일목요연하게 일괄적으로 표시된 것이 아니라 책자 중간에 개별적으로 표시되어 있어 전문가가 아니고서는 그 표를 이해하기 어렵다. 본문에 일부 세칙이 표시되어 있으나 충분하지 아니하여 실질적인 지침서로서의 기능을 적절하게 수행하지 못할 가능성이 있고, 평가자의 경험ㆍ방침ㆍ태도 등에 따른 판정 결과가 달라질 수 있으며, 그 판정을 위해 많은 시간과 노력을 기울여야 한다.

㈏ 신체장애율에 관한 기준일 뿐, 노동능력상실률을 산정할 수 없다.

AMA 기준은 노동능력상실률이 아니라 신체장애율을 평가하는 기준이고, 그러한 장애의 기준도 노동능력이 아니라 일상생활능력(Activities of daily living)을 기준으로 하고 있다. 즉, AMA 기준은 순수 의학적 신체기능장애만을 표시하고 피해자의 연령, 직업 등이 전혀 고려되지 아니하였고, 이에 따라 AMA 기준에 따른 노동능력상실률은 직업계수를 적용한 맥브라이드 평가표에 따른 노동능력상실률보다 대체로 낮다.

실무적으로 피해자의 일실수입을 평가하기 위해서는 의학적 신체장애율이 아닌 노동능력상실률을 산정하는 별도의 절차가 필요한데, AMA 기준은 신체장애율을 노동능력상실률로 변환할 수 있는 아무런 방식을 두고 있지 아니하여 활용하기 어렵다.

㈐ 우리나라 실정에 부합한다고 할 수 없다.

AMA 기준의 신체장애율 평가는 미국인이나 유럽인을 대상으로 한 것이어서 우리나라 실정에 그대로 적용할 수 있다고 단정하기 어렵다. 우리나라에서 맥브라이드 평가표에 비해 인지도 자체가 낮다.

노동능력상실률 평가 기준으로 널리 활용되기 위해서는 의료전문가 외에도 법률가나 보험회사, 일반인도 그 기준에 쉽게 접근하여 내용을 어느 정도 이해할 수 있어야 하는데, AMA 기준은 한글이 아닌 영문으로 작성되어 있고, 무료로 공개된 것이 아니라 상당한 고액을 지불하여야 구입할 수 있어 일반 대중의 접근이 쉽지 아니하다.

지속적인 개정은 긍정적으로 볼 수도 있으나 그 변화의 폭이 커서 일반 임상현장에서 환자진료와 장애판정을 담당하는 의사들도 적응하기가 어려우므로, 이러한 기준을 사용해야 하는 국내 보험회사나 법조인 등은 더욱 그 흐름을 따라가기가 쉽지 아니하다.

사. KAMS 기준 (☞ 이 사건 원심은 KAMS 기준을 적용함)

⑴ 대한의학회는 우리나라에서 사용되고 있는 법률상 장애평가기준(예컨대, 국가배상법 시행령), 맥브라이드 평가표 등을 대체하고 그 한계에 대한 해법을 마련하기 위한 의학적 기준 정립을 목표로, 보건복지부의 연구용역에 따라 2007년부터 산하 전문의학회의 연구원 120명을 선발하여 AMA 기준 제5판을 비롯하여 각 국의 장애평가기준 등을 연구하여 2011년 ‘대한의학회 장애평가기준(해설과 사례연구)’을 발간하였다.

그러나 초판은 발간 직후부터 ‘근골격계’ 항목에서 심각한 오류가 발견되어 널리 이용되지 못하였고, ‘뇌신경계’ 항목 등도 수정이 필요하다는 요청이 있어 2013년부터 개정 작업이 진행되었고, 2016년 개정판인 ‘대한의학회 장애평가기준과 활용’이 발간되었다(= KAMS 기준).

KAMS 기준은 AMA 기준 제5판 및 제6판을 기본 골격으로 우리나라의 장애현실과 장애인지도 조사를 하고, 의료여건 등을 고려하여 장애율을 평가하였고, 맥브라이드 평가표처럼 표 14, 15만 적용되는 것이 아니라 책 전반에 걸쳐 노동능력상실률 산정을 위한 내용을 담고 있다. 즉, 제1부 총론에서는 장애의 개념 등 일반원칙에 관해 설명하고, 제2부 각론에서는 신체장애의 각 항목별 평가방법과 관련 해설 및 사례가 수록되어 있으며, 제3부에서는 추가로 직업에 따른 노동능력상실률을 정하는 방법을 설명하고, 부록으로 직업군 분류표, 노동능력상실지수표 등 노동능력상실률 도출을 위한 표들이 첨부되어 있다.

⑵ KAMS 기준은 가장 과학적으로 평가받는 AMA 기준을 기본모형으로 맥브라이드 평가표의 장점을 취합하고 단점을 보완하여 장애율과 노동능력상실률 산정방식을 정립하였다.

KAMS 기준은 객관성 확보에 주안점을 두고, 주관적 증상에 의한 판단을 줄이기 위해 객관적 징후와 검사소견에 따라 항목별로 점수를 매기고, 그 점수로 장애 정도를 평가하는 방법을 개발하였다. KAMS 기준은 신체장애율을 먼저 구한 후 여러 직업의 직업계수를 적용하여 최종적인 노동능력상실률을 도출하는 맥브라이드 평가표의 방식을 따르면서도, 오래된 맥브라이드 평가표를 보완하기 위하여 다음과 같은 특징을 나타내고 있다.

㈎ 장애 항목 분야를 AMA 기준과 유사하게 나누고, 각 분야별로 평가표를 제시하기에 앞서 총론적으로 평가 시에 유의할 사항을 설명하고 각 항목에 있어서도 구체적인 지시와 유의사항을 포함하고 있다.

㈏ 이렇게 도출한 신체장애율에 우리나라 표준직업분류(제6차 개정, 2007년)를 기초로 한 직업군(1,206개의 직종)의 노동능력상실지수를 적용하여 최종적인 노동능력상실률을 산정한다.

㈐ 건장한 성인을 기준으로 한 평가가 아니라 장애가 없는 같은 나이의 신체기능을 기준으로 한 평가로서 모든 나이의 사람들을 대상으로 평가할 수 있고, AMA 기준에는 없는 소아에 대한 장애평가기준도 수록하고 있다.

㈑ 손상과 질병을 포함하고 신체와 정신을 모두 평가대상으로 하나 치과장애와 한의학적 장애는 제외하였고, 통증과 같이 대다수가 동의할 수 있는 객관적 평가도구가 없는 증상에 대하여는 장애평가를 유보하지만 통증장애는 제13장 근골격계장애 중 ‘제2절 상지장애’편에서 평가방법을 수록하였고[통증장애에 대하여 복합부위통증증후군(Complex Regional Pain Syndrome, CRPS)만을 평가대상으로 함을 명시하고 있다), ‘제3절 하지장애’편에서 이를 준용하고 있다.

㈒ 장애평가는 증상이 고정된 상태(향후 1년이 지난 뒤에도 증상의 변화가 없을 정도로 고정된 경우를 말하고, 보통 치료가 종결된 뒤에 판단하지만 반드시 치료가 종결된 뒤에 판단해야 하는 것은 아니며, 치료를 받는 중이라도 악화 또는 호전 가능성이 희박할 때에는 증상 고정으로 볼 수 있다)에서 해야 하고, 현재는 증상이 고정된 경우라도 앞으로 증상의 변화가 예상되는 경우에는 반드시 2년 뒤에 다시 평가하도록 하였다.

㈓ 위 국제기능ㆍ장애ㆍ건강 분류(ICF) 체계에 따라 원칙적으로 중복장애는 같은 계열 중에서는 가장 심한 장애 하나만 인정하고, 계열이 다를 때에는 병산하나, 같은 계열의 장애라도 각각의 장애가 독립적으로 발생할 수 있고 작은 장애가 큰 장애의 부분집합이 아닐 때에는 병산할 수 있다(예컨대, ⓐ 시각장애와 청각장애는 같은 계열이지만 서로 독립적으로 발생하므로 각각에 대해 장애율을 구하고 병산하여 최종장애를 평가하고, ⓑ 상지장애, 하지장애, 척추장애의 경우에도 같은 계열이지만 서로 독립적으로 발생하므로 각 장기별 장애를 병산한다. 한편 계열이 다르더라도 큰 장애가 생기면 90% 이상의 확률로 당연히 동반되는 장애는 병산하지 않고 큰 장애 하나만 인정한다).

중복장애의 병산은 A% + (100–A) × B 식으로 계산하거나 장애율병산표에 따른다.

⑶ KAMS 기준에 따른 평가절차는 다음과 같이 ① 직업이나 일을 떠나 사람으로서 생활하는 데 겪는 어려움의 정도를 백분율로 표현한 신체장애율(의학적 장애)에 ② 특정 부위나 장기의 기능과 특정업무나 작업의 난이도나 중요성을 고려하여 개발한 경제장애 전환계수(직업과 장애 종류별 가감비율)를 활용하여 노동능력상실률을 구하게 된다.

㈎ 신체장애율 평가 : 신체장애율을 구하는 기조는 AMA 기준을 근간으로 하고 있고, 노동능력상실률을 구할 수 없는 AMA 기준의 가장 큰 단점을 아래와 같이 이른바 ‘한국형 직업계수’를 적용하여 해결하고자 하였다(= 노동능력상실지수).

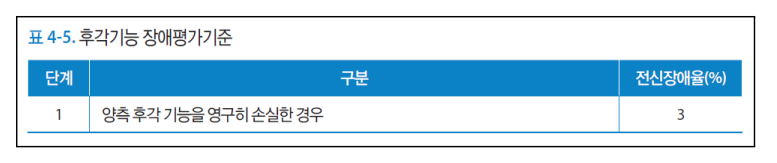

이 사건을 예로 들면, 먼저 다음 장애율표를 통해 신체장애율(= 전신장애율)을 산정한다(☞ 3%).

㈏ 장애 발생 전 직업군 선정(직업군 분류표): 다만 현재 직업이 없는 성인은 특별한 사정이 없는 한 직업군 [999]를 적용하는 것이 바람직하다고 한다(= 보통인부에 대응하는 직업계수이다).

이 사건을 예로 들면, 다음 직업군 분류표를 통해 직업군을 선정한다(☞ 213-S, 322 이외의 직업군).

㈐ 장애 신체부위와 장애 종류에 따른 장애계열 선정 : 장애계열은 총 50가지로 구분되어 있고, 직업의 특정을 최대한 반영할 수 있도록 직업군과 연계하여 구분하였으며, 장애계열이 두 가지 이상으로 분류될 수 있는 경우 노동능력상실지수가 더 높은 쪽을 선택한다. 직업에 따른 노동능력상실지수표에 따라 장애계열을 결정한다.

㈑ 직업에 따른 노동능력상실지수 선정: 노동능력상실지수는 1부터 7까지의 숫자로서, 노동능력상실지수 1은 신체장애율과 같은 노동능력상실률을 가지며, 직업에 따른 노동능력상실이 없음을 의미하고, 노동능력상실지수 7은 해당 장애계열에서 직업에 따른 노동능력상실 정도가 가장 큰 것을 의미한다.

이 사건을 예로 들면, 다음 직업에 따른 노동능력상실지수표를 통해 장애계열과 노동능력상실지수를 산정한다(원고에 대하여 직업군 [999]를 적용하면 노동능력상실지수는 1에 해당한다)(☞ 213-S, 322 이외의 모든 직업군에 대한 노동능력상실지수는 1).

㈒ 장애율과 노동능력상실지수를 이용하여 노동능력상실률 평가 : 이미 구해져 있는 신체장애율(= 전신장애율)과 7개 군으로 나누어진 노동능력상실지수를 조합하여 최종적으로 피해자의 노동능력상실률을 평가하게 된다.

이 사건을 예로 들면, 다음 노동능력상실지수에 따른 노동능력상실률표를 통하여 노동능력상실률을 구할 수 있다(☞ 노동능력상실지수 1에 대한 노동능력상실률은 3%).

㈓ 필요한 경우 노동능력상실률 병산: 중복장애의 경우에 문제 될 수 있다.

이 사건을 예로 들면, ‘무후각증’이라는 단일한 장애만이 문제 되므로 병산할 필요가 없다.

⑷ KAMS 기준은 맥브라이드 평가표의 한계를 인식하며 AMA 기준 제5판을 모델로 하여, 제6판의 내용도 받아들이는 등 선진적인 의학 지식에 근거한 기준이고, 대한의학회 홈페이지에서 무료로 배포되고 있으며 영어가 아닌 한글로 기술되어 접근이나 오류 수정이 용이하고, 우리나라 표준직업분류에 따른 1,206개의 직종을 적용하여 우리 실정에 부합한다.

⑸ 그러나 KAMS 기준은 다음과 같은 문제점을 갖고 있다.

㈎ AMA 기준을 기본모형으로 제정되어 그 문제점이 그대로 적용된다.

AMA 기준의 장점이자 단점인 정밀성과 복잡성으로 인하여 사용하기가 어려운 동일한 문제점이 있고, 이로 인하여 장애평가 시에 오류의 발생 가능성이 크며 그 결과에 대한 책임을 장애평가자에게 전가할 수 있는 여지가 있다.

ⓐ 어렵게 산출한 장애 정도 역시 장애의 경중에 따른 서열이 형평성에 맞지 않게 배열된 경우가 많았고, ⓑ 장애율 또한 기존에 사용하던 맥브라이드 평가표의 장애 정도와 큰 차이를 보임으로써 KAMS 기준이 널리 사용되지 못하는 원인이 되었다. 실제 이를 적용하여 장애율을 산정해 본 전문가의 의견들은 맥브라이드 평가표에 의한 장애율과 유사한 정도가 대다수이나, 상대적으로 매우 적게 산정되는 경우가 적지 않게 나타날 수 있어 현재의 보상 및 배상 체계에 동일하게 적용한다면 피해자가 손해를 볼 수 있는 가능성에 대한 대책이 없다는 염려를 표시하고 있다.

㈏ 노동능력상실지수 반영에 관하여 문제가 있을 수 있다.

KAMS 기준은 장애계열별로 모든 직업군을 1부터 7까지의 노동능력상실지수로 구분하고 있는데, 노동능력상실지수에 따른 노동능력상실률의 차이가 신체장애율이 아주 낮거나 높은 구간에서는 작고, 신체장애율이 50% 부근인 경우에서 최대로 나타난다. 예컨대, ⓐ 신체장애율이 1%인 경우에 노동능력상실률은 노동능력상실지수가 1일 때 1%, 7일 때 2%로 불과 1%만 차이가 발생하고, 신체장애율이 100%인 경우에 노동능력상실지수의 크기와 관계없이 노동능력상실률은 100%에 해당하나, ⓑ 신체장애율이 50%인 경우에 노동능력상실지수가 1일 때는 50%이지만, 7일 때에는 68%로 18%의 차이가 발생한다(이는 신체장애율 50% 부근이 많은 척추, 상하지 장애에서 문제 될 수 있다).

㈐ 장애판정기준은 결국 사회적 중재안을 제시하는 것이다.

설령 장애판정기준이 의학적으로는 아무리 합리적인 안이라고 하더라도 기존에 사용되던 장애율과 괴리감이 커지면 그만큼 사회적 저항도 커질 수밖에 없으므로, 장애율의 개정은 점진적이어야 할 필요성이 있다.

KAMS 기준 이전의 여러 개정안이 대부분 장애 항목은 바람직하게 개선되었지만 장애율의 급격한 변화가 실패의 원인이라고 할 수 있는데, 이러한 장애율의 변화는 대부분 직업계수를 적용하는 과정에서 발생되었고, KAMS 기준 역시 직업을 반영하는 방식에 있어 과별로 일관되게 적용되지 않았기 때문에 최종 장애 산출값의 차이가 크게 나타나는 것이라고 한다.

맥브라이드 평가표가 적어도 약 40년 이상 법원과 보험업계에서 관성적으로 이용된 점을 고려하면, 새로운 장애평가기준, 즉 KAMS 기준으로 대체하는 문제는 관련 종사자들과 일반 국민들의 사회적 공감과 합의가 이루어지지 않는다면 큰 혼란을 야기할 위험성이 있다.

㈑ KAMS 기준은 영구적인 신체장애만을 표시하고 있다.

장애평가의 대상이 되는 신체장애는 원칙적으로 영구장애를 의미한다고 할 것이고, 어느 기간에 한정하여 존속하다가 사라지는 것은 장애가 아니라 추가적인 치료를 요하는 대상으로서 일시적인 장애에 불과하나, 이를 한시장애의 개념으로 인정하는 경우가 있다.

그 이유는 ⓐ 평가설의 입장에서 보면 치료종결에 이르는 과정에서 피해자에게 현실적으로 존재했던 장애를 완전히 무시할 수 없고(한시장애의 적용 문제는 맥브라이드 평가표의 고유한 문제점이라고 볼 수는 없고, KAMS 기준을 포함한 다른 장애평가기준을 적용하더라도 마찬가지의 문제가 발생할 수 있다), ⓑ 맥브라이드 평가표를 적용하여 산정한 노동능력상실률을 가동연한까지 적용하는 것은 현재의 의학적 관념에서 피해자의 상태를 적절히 반영하지 못한 과잉배상이 분명한 경우가 드물지 않기 때문이다.

현재 재판실무에서 사용되는 맥브라이드 평가표에 따른 한시장애 판정은 그 기준의 비과학성 또는 비정확성 등을 이유로 감정인(= 의사)의 개인적 판단에 근거하여 임의적 판정을 시행하는 등의 단점이 있음에도 사회적 요구에 의해 지속적으로 사용되고 있는 형편이다.

KAMS 기준은 치료가 종결된 뒤에도 회복되지 않고 남은 고정된 증상을 대상으로 장애를 평가한다는 점을 분명히 하고 있어 한시장애의 적용을 인정하지 않고 있으나, 법률적으로 인정되고 사회적으로 용인되는 한시장애 판단을 위해 노동능력 사실 지속기간에 대한 가이드라인이 필요하다는 점에서 한시장애의 항목과 정량화에 관한 논의가 필요할 수 있다.

5. 장애평가기준의 적용 문제 (= 이 사건에 관한 검토) [이하 대법원판례해설 제137호, 이재환 P.197-255 참조]

가. 견해의 대립

이에 관하여는 ① [1설] 국가배상법 시행령 [별표 2] 적용설(= 제1심)과 ② [2설] KAMS 기준 적용설(= 원심)이 대립한다.

나. 소결론 : [2설] KAMS 기준 적용설이 타당함 (☞ 상고기각)

⑴ ‘무후각증’을 판단하는 데 KAMS 기준이 더욱 객관적이고 합리적인 기준이라고 할 수 있다.

맥브라이드 평가표가 규정하고 있지 않은 장애 항목에 대하여 국가배상법 시행령 [별표 2]가 실무상 대안으로 적용되어 온 것은 사실이나, 오로지 그것만이 장애평가기준으로 적용되어 왔다고 볼 수는 없고, AMA 기준이나 KAMS 기준이 적용된 사례도 분명 존재한다.

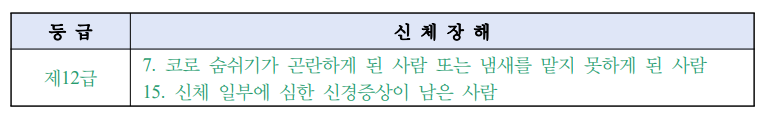

결국 이는 어떠한 장애평가기준이 피해자의 신체 상태에 비추어 합리적인 노동능력상실률을 산정할 수 있는지 여부에 대한 관점으로 접근하여야 할 것이다. ‘무후각증’은 국가배상법 시행령 [별표 2]에 따르면 다음과 같이 제12급 제12항의 ‘국부에 완고한 신경증상이 남은 자’에 포섭되는 것으로 보인다.

무후각증은 후각신경과 관련이 있으므로 이를 ‘무후각증’에 적용하기 어려운 장애등급으로 볼 수는 없지만, 한편 이는 또한 너무 포괄적인 규정이라는 점을 묵과할 수 없다. 물론 이를 조금 더 세밀하게 규정하고 있는 아래 산업재해보상보험법 시행령 [별표 6]을 참조할 수 있기는 하나, 다른 법령상의 기준을 함께 준용할 수 있다는 명시적인 규정이 없고, 산업재해보상보험법 시행령에서는 제12급에 상당하는 장애에 대하여 노동능력상실률을 규정하고 있지도 않으므로, 이러한 문제점이 희석된다고 보기는 어렵다.

반면, ⓐ KAMS 기준에서는 ‘양측 후각 기능을 영구히 손실한 경우’에 대하여 신체장애율을 3%로 평가하고 있고(AMA 기준에 의하더라도 동일하다), ⓑ 이에 대하여 피해자의 직업군에 따라 노동능력상실지수를 적용하여 그 노동능력상실률을 평가하고 있으므로, 피해자의 상태에 따른 공정하고 타당한 노동능력상실률을 산정하기 위해 더욱 객관적이고 합리적인 기준이라고 할 수 있다(이 사건에서도 직업군 [999] 또는 가중치가 적용되지 않는 직업군에 따른 노동능력상실지수 1을 적용하여

3%의 노동능력상실률을 산정한 것으로 보인다).

⑵ KAMS 기준은 우리 실정에 더 적합한 장애평가기준이라고 할 수 있다.

국가배상법 시행령 [별표 2]는 등급별 분류로 인해 매우 간단하고 알기 쉽다는 장점이 있으나, 노동능력상실률과 가장 밀접한 직업 등의 인자가 전혀 반영되어 있지 않고 등급별 노동능력상실률도 과학적 근거 없이 행정 편의적으로 분류되어 있다.

의학적으로 인종과 국적 등에 따른 신체장애율의 차이가 크게 다르다고 할 수 없고, 미국의 다수 의학전문가가 참여한 AMA 기준보다 더 과학적으로 만드는 것은 기대하기 어려우므로, KAMS 기준이 장애율 산정의 기본모형을 AMA 기준으로 삼은 것은 합리적인 이유가 있다. 장애평가기준은 의학적인 장애평가에 더하여 비의학적인 다른 인자들(= 나이, 성별, 경력, 직업 및 숙련도, 경제 및 사회적인 환경 등)을 추가로 고려하여 공정하고 타당성 있는 노동능력상실률을 산정할 수 있어야 하는 것이므로, 우리나라 표준직업분류에 기초하여 1,206개 직업에 따른 노동능력상실률을 산정한 KAMS 기준은 우리 실정에 더욱 부합한다고 볼 수 있다.

노동능력상실률을 산정하는 것은 결국 법적, 규범적 판단이므로 국가배상법 시행령 [별표 2] 등과 같은 법률상 장애판단기준을 그 산정기준으로 삼지 못할 바는 아닐 것이나, 해당 요건의 개념이나 포섭 과정이 추상적이고 불분명하므로 하급심의 심리 과정 자체가 논쟁적으로 비화될 수 있고, 현재의 의학수준과도 괴리가 있어 객관성을 부여하기도 어렵다. 규범적 판단 과정에서의 노동능력상실률 조정도 임의적, 자의적이라는 비판을 면하기 어려우므로, 그 판단 과정에서 조심스럽게 접근하여야 할 필요성이 있다.

여전히 KAMS 기준의 정확성에 대한 의문이 제기될 여지는 있으나, 어차피 완전한 장애평가기준이라는 것을 상정하기는 어렵고, 오히려 우리나라에서 제정된 장애평가기준이라는 점에서 향후 의학적ㆍ사회적 변화에 따라 개정과 수정도 용이하다고 평가할 수 있다.

⑶ 각 장애평가기준의 연원에 비추어 독자적인 장애평가기준을 정립할 필요성도 있다.

장애평가기준은 ‘과학(Science)과 여론(Consensus)의 합’으로 표현되고 있고, 외관

상 의학적ㆍ과학적인 모양을 구성하지만 결국 그 사회구성원의 합의에 기초한다고 볼 수 있다. 따라서 종래 실무가 우리나라만의 독자적인 장애평가기준을 갖지 못한 채, 일본이나 미국에서 유래한 장애평가기준을 그대로 도입하여 관성적, 편의적으로 사용해온 것에 대한 반성적 고려가 필요한 것으로 여겨진다.

국가배상법 시행령 [별표 2] 등과 같은 법률상 장애평가기준은 그 연원을 1911년 경 일본 공장법에서 찾을 수 있고, 14등급 체계 역시 일본 법규를 그대로 답습한 것으로 보이며, 항목이나 산정방법, 보상일수 등에서도 유사성을 발견할 수 있다.

이는 약 100년 전 일본의 사회통념에 따른 장애등급과 보상일수 지급기준에서 유래하였다는 점에서 그 합리성이 오늘날 우리 사회에도 유지되고 있다고 단정하기 어렵다. 물론 그 시행 과정에서 계속된 개정 절차가 동반되었다고 볼 수 있고 그 나름대로의 편의성도 갖고 있으나, 법률상 장애평가기준이 갖는 기능적 한계를 벗어나기는 어려워 보인다.

맥브라이드 평가표는 수십 년간 우리 손해배상 실무에서 장애평가기준 또는 노동능력상실률 산정기준으로서의 지위가 굳건하였고, 오랜 기간 그 지위가 유지되어 왔다는 것은 그 자체로 어느 정도 합리성을 담보할 수 있다고 평가할 수 있다. 그러나 맥브라이드 평가표가 전 세계적으로 우리나라에서만 사용되고 있다는 점을 고려하면, 이는 오히려 기존 장애평가기준의 관성적ㆍ타성적 적용을 의심하지 않을 수 없다. 맥브라이드 평가표는 이를 제정한 얼 맥브라이드 교수도 말년에는 이를 사용하지 않았다고 알려져 있고, 1963년을 마지막으로 책자의 개정도 이루어지지 않았다.

맥브라이드 평가표는 장애라는 추상적인 대상을 정량적으로 계량화한 후 직업과 장애부위를 고려한 노동능력상실률을 쉽게 산정할 수 있다는 큰 장점이 있다고 할 수 있으나, 이는 1960년 미국 사회를 반영한 직업 분류로서 현재 우리 실무에서도 ‘옥내 근로자’와 ‘옥외 근로자’라는 두 직종만 사용되고 있어 그 장점이 퇴색된 감이 없지 아니하다.

맥브라이드 평가표가 오래도록 효용이 유지되고 있는 것은 ⓐ 법원에서 신체감정신청서 양식을 맥브라이드 평가표를 전제로 안내하고 있다는 점과 ⓑ 자동차보험 표준약관에서 맥브라이드 평가표를 적용하도록 명시하고 있다는 점도 영향이 있을 것으로 보인다. 법원과 보험업계가 사장될 수도 있었던 맥브라이드 평가표의 효용을 유지시키는 것으로 보이는 측면이 있다면, 그 합리성을 원점부터 재검토해야 할 필요성이 있을 것이다.

모국이라고 할 수 있는 미국에서 정작 맥브라이드 평가표가 사용되고 있지 않다거나, 우리나라와 법체계가 유사한 일본에서 맥브라이드 평가표를 적용하고 있는 사례를 발견할 수 없다는 것은 나름대로 시사점이 있다고 여겨진다. 대한정형외과학회에서 KAMS 기준과는 별도로 맥브라이드 평가표를 지지하면서도, 그 내용을 수정하는 형태로 장애평가기준을 발간하고 있는 것 역시 맥브라이드 평가표의 장점과는 별도로 그 원안 자체는 수명이 한계에 이르렀음을 방증하는 것으로 볼 수 있다.

다만 KAMS 기준을 적용하는 것에 대하여 염려되는 측면도 없지 아니하나, 이는 적용 과정에서 법원 또는 의료계에서 계속적인 관심을 가지고 해결해 나가야 할 문제라고 사료된다. 신체 감정의 상당수를 차지하는 정형외과 부분(☞ KAMS 기준상 13번 근골격계장애 부분임)에 관하여 대한정형외과학회에서 기본적으로 KAMS 기준을 긍정적으로 보고 있지만은 않은 점은 지나치기 어려운 문제이기는 하다.

그러나 이는 맥브라이드 평가표를 제정한 얼 맥브라이드 교수가 정형외과 교수였기 때문에 정형외과 부분이 충실히 작성되었다고 볼 수 있고, 일반외과나 다른 과에서는 맥브라이드 평가표가 일반적인 장애평가기준으로 사용될 수 없다는 의견이 다수로 보인다.

완전한 장애평가기준을 상정할 수 없다는 점에서 이는 사실심에서 당해 사안에 대하여 합당한 장애평가기준이 무엇인지에 관한 충실한 심리가 이루어져야 한다고 볼 수 있고, 그 실무례가 집적된다면 KAMS 기준의 개정과 수정에도 반영될 수 있을 것이다.

한편 현재 하급심에서 맥브라이드 평가표와 KAMS 기준의 당부가 대척되었을 때, 맥브라이드 평가표를 택하는 주요 논거는 다음과 같다.

① 신체감정촉탁에 의한 감정결과는 의학적 판단에 속하는 것으로서 그에 관한 감정인의 판단은 존중되어야 한다.

② 맥브라이드 평가표가 신체감정실무에서 노동능력상실률 평가기준으로 널리 사용되고 있고, 이 부분 장애는 맥브라이드 평가표가 포섭하는 장애 유형에 해당한다.

③ 다른 장애에 대하여는 맥브라이드 평가표에 따른 노동능력상실률 평가에 대해 별다른 이의를 제기하지 않은 채 이 부분 손상 부분에 대하여만 이의를 제기하고 있는바, 노동능력상실률의 평가에 있어 장애 항목별로 평가 기준을 달리 적용하여야 한다는 주장은 쉽게 수긍하기 어렵다.

④ 노동능력상실률을 정함에 있어 맥브라이드 평가표가 아닌 KAMS 기준을 적용하여야 할 특별한 사정이 있다고 보기 어렵다.

서로 다른 장애부위에 대해 각기 다른 평가 기준에 의하여 장애 정도를 판정할 수 있다는 것이 대법원판결(대법원 1991. 5. 10. 선고 91다3918 판결, 대법원 1991. 12. 27. 선고 91다36161 판결 등, 다만 해당 판결은 맥브라이드 평가표가 규정한 장애 항목과 규정하지 않은 장애 항목 사이의 문제이기는 하였다)의 취지인 점을 고려하면, 장애 항목별로 평가 기준을 달리하는 것을 위법하다고 보기 어려우므로, 맥브라이드 평가표를 택한 유효한 근거는 ⓐ 감정인의 의학적 판단을 존중한다거나 ⓑ 맥브라이드 평가표가 널리 사용되고 있다는 것으로 귀결된다.

그런데 이는 반대로 감정인으로서는 ‘책임’의 문제로 인하여 오류가 있을지도 모르는 새로운 장애평가기준을 사용하는 것을 주저하게 되고, 이로 인하여 널리 사용되고 있는 맥브라이드 평가표에 다시 의존하게 된다는 새로운 순환 과정에 이를 수 있다.

대법원 판례가 아래와 같이 신체장애율의 평가와 노동능력상실률의 평가는 구분다는 취지를 명시하고 있는 것으로 보임에도, 이른바 ‘감정인에 의한 재판’이라는 의혹을 불식시키지는 못하고 있다는 점에서 더욱 그러하다.

◎ 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001다27777 판결 : 민사소송절차에서 신체감정에 관한 감정인의 감정결과는 증거방법의 하나에 불과하고, 법관은 당해 사건에서 모든 증거를 종합하여 자유로운 심증에 의하여 특정의 감정결과와 다르게 노동능력상실률을 판단할 수 있고, 또한 당사자도 주장ㆍ입증을 통하여 그 감정결과의 당부를 다툴 수 있는 것이다.

◎ 대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다80778 판결 : 노동능력상실률을 적용하는 방법에 의하여 일실이익을 산정할 경우 그 노동능력상실률은 단순한 의학적 신체기능장애율이 아니라 피해자의 연령, 교육 정도, 종전 직업의 성질과 직업경력, 기능숙련 정도, 신체기능장애 정도 및 유사직종이나 타 직종의 전업가능성과 그 확률 기타 사회적, 경제적 조건을 모두 참작하여 경험칙에 따라 정한 수익상실률로서 합리적이고 객관성이 있는 것이어야 하고, 노동능력상실률을 정하기 위한 보조자료의 하나인 의학적 신체기능장애율에 대한 감정인의 감정결과는 사실인정에 관하여 특별한 지식과 경험을 요하는 경우에 법관이 그 특별한 지식, 경험을 이용하는데 불과한 것이며, 궁극적으로는 앞서 열거한 피해자의 제 조건과 경험칙에 비추어 규범적으로 결정되어질 수밖에 없다.

◎ 대법원 2020. 6. 25. 선고 2020다219850 판결 : 노동능력상실률을 적용하는 방법에 의하여 일실이익을 산정할 경우, 그 노동능력상실률은 전문가의 감정을 통하여 밝혀진 후유장애의 내용에 터 잡아 법관이 피해자의 연령, 교육 정도, 노동의 성질과 신체기능 장애 정도, 기타 사회적ㆍ경제적 조건 등을 모두 참작하여 경험칙에 비추어 규범적으로 결정하여야 한다(대법원 1998. 4. 24. 선고 97다58491 판결 등 참조). 한편 노동능력상실률을 정하는 것은 원칙적으로 사실심법원의 전권에 속하는 것이지만 법관에게 이에 관한 자유재량을 부여한 것은 아니므로, 법원은 형평의 원칙에 반하거나 현저히 불합리한 결과가 발생하지 않도록 피해자의 연령이나 직업, 장애의 내용과정도 등 모든 구체적 사정을 충실하고 신중하게 심리하여 그 평가가 객관성을 갖추도록 하여야 한다(대법원 2020. 4. 9. 선고 2019다293654 판결 참조).

결국 이 사건은 비록 맥브라이드 평가표와 KAMS 기준이 대척점에 서있는 사안은 아니라고 할 것이나, 소극적으로나마 대법원이 KAMS 기준을 사실인정의 합리적 근거로 삼을 수 있음을 설시함으로써 KAMS 기준에 대한 불안감이나 저항감을 희석시킬 수 있고, 하급심에도 KAMS 기준 활용의 가능성을 제시한다는 점에서 의의가 있다고 할 수 있다.

KAMS 기준의 개정판이 발간된 2016년 이후 하급심에서 KAMS 기준을 채택하는 사례가 점차 증가하는 것으로 보이는 점도 그 적용에 관한 공감대가 어느 정도 형성되어 있는 것이라고 평가할 수 있고, 규범적 효력을 부여할 만한 여건도 구비된 것으로 볼 수 있다. 통계적으로도 KAMS 기준은 맥브라이드 평가표와의 상관계수가 0.977에 이르고 있으므로 그 차이가 크지 아니하여 적용에 대한 저항감도 심하지 않을 것으로 여겨진다.

향후 하급심에서도 관성적으로 맥브라이드 평가표를 적용하는 것이 아니라 당사자 간의 공방을 통해 구체적 사안에 합당한 장애평가기준을 탐색하는 과정을 거칠 수 있을 것이다.

각 나라마다 장애의 개념과 범주에 차이가 있었듯이 장애평가기준과 노동능력상실률도 우리나라 자체의 독자성이 반영되어야 할 것인데, KAMS 기준을 완전무결한 평가 기준으로 단정하기는 어렵더라도 적어도 일본이나 미국에서 유래한 장애평가기준보다는 우리 실정을 충분히 반영할 수 있다는 점에서 그 적용을 전향적으로 검토할 수 있을 것이다.

⑷ 종국적으로 이는 사실인정과 증거취사에 가까운 문제라고 할 수 있다.

이 사건에서 감정인은 각 사실조회 회신을 통하여 ⓐ 국가배상법 시행령 [별표 2]에 따른 노동능력상실률은 15%, ⓑ AMA 기준이나 KAMS 기준에 따른 노동능력상실률은 각 3%라는 점을 밝힌 바 있다. 이러한 감정결과는 증거 방법의 하나에 불과하고, 감정결과와 모든 증거를 종합한 법관의 판단은 논리와 경험의 법칙에 위배되지 않는 한 적법하며, 노동능력상실률을 정하는 것은 원칙적으로 사실심법원의 전권에 속한다는 것이 대법원 판례의 태도이다.

제1심이 국가배상법 시행령 [별표 2]에 따라 노동능력상실률을 15%로 산정한 데 비하여, 원심은 KAMS 기준에 따라 노동능력상실률을 3%로 인정하였고, 이에 따라 일실수입액이 감소하기는 하였으나 이러한 노동능력상실률에 관한 원심판단이 논리와 경험의 법칙에 어긋난다고 볼 수 없고, 형평의 원칙에 반하여 현저히 불합리한 결과로 단정하기도 어렵다. AMA 기준에 의한 신체장애율도 3%로 산정된다는 점도 이러한 결과를 뒷받침한다.

원고도 상고이유에서 KAMS 기준을 적용하는 것이 ⓐ 법적 근거나 사회적 합의가 없다거나 ⓑ KAMS 기준이 기득권자, 보험회사 입장에서 고안되어 과소배상의 문제가 있음을 주로 지적하고 있을 뿐, 노동능력상실률 산정 과정의 오류를 주장하고 있지는 아니하다.

결과적으로 어느 하나의 장애평가기준을 절대적ㆍ배타적으로 적용해야 한다거나 그렇게 하지 않으면 위법하다는 원칙이 있다고 볼 수 없는 점에서 원심이 KAMS 기준을 적용하여 노동능력상실률을 판단한 것을 두고 위법하다고 평가할 수는 없을 것으로 생각된다. 더욱이 이 사건은 맥브라이드 평가표와 KAMS 기준이 대척되는 사안도 아니라는 점에서 그 무게감이 덜할 것으로 보이고, 향후 적절한 장애평가기준의 채부가 본격적으로 문제 될 수 있는 사안에 대비한 실무례의 축적을 기다리는 가교가 될 수도 있다고 할 것이다.

6. 장애평가기준 일원화의 문제 [이하 대법원판례해설 제137호, 이재환 P.197-255 참조]

가. 문제의 소재

원심은 그 판결 이유에서 ‘이제부터라도 KAMS 기준을 통일적인 기준으로 삼아 노동능력상실률을 평가함이 마땅하다.’는 논지를 전개하고 있다.

이는 자칫 KAMS 기준만을 장애평가기준이나 노동능력상실률 산정의 기준으로 삼아야 한다거나, KAMS 기준을 적용하지 않을 경우 위법하다는 취지로도 읽힐 수 있다. 이 부분 설시의 당부에 관하여 살펴 본다.

나. 장애평가기준 일원화에 관한 논의

⑴ 우리나라에서 시행되고 있는 각 장애평가기준은 원칙이나 세부적인 규정에서 많은 차이가 있고, 어떠한 기준을 사용하는지에 따라 결과가 다르게 나올 가능성이 크므로 결과의 신뢰성에 의문이 제기되고 논란이 시작될 여지가 있다는 점에서 장애평가기준을 보편적으로 일원화하는 것이 필요하다는 논의가 있다.

⑵ 모든 장애평가기준은 각각 나름대로의 장단점을 가지고 있는데, 일률적인 방향성을 보이지는 않고, 그 추구하는 바나 개념에 차이가 있어 각각의 기준을 서로 보완하면서 함께 사용하기 어려운 측면도 있다.

⑶ 만약 장애평가기준이 일원화되면 장애인복지법이나 산재보상, 자동차보험이나 생명보험, 손해배상 등 관련 사례에서 각 종류에 따라 장애를 달리 보는 불편함이 해소되고, 신체장애 및 노동능력상실률을 산출하고 적용함에 있어 관련 업무의 효율화나 시간 및 경제적 비용의 절감을 도모할 수 있으며, 각종 사고로 발생할 수 있는 장애에 관한 논란도 불식시킬 수 있다는 장점이 있다. ‘장애를 어떻게 평가할 것인지’에 관한 접근보다 ‘적절한 장애평가 이후 어떻게 구분하고 대처해야 할 것인지’에 관한 접근에 더 주안점을 두어야 한다는 측면에서 현재의 복잡한 장애평가 체계를 유지할 타당성이 없다는 지적도 가능하다.

다. 검토 (= 입법론으로 고려할 수 있으나, 현실적인 타당성에서 다소 의문임)

⑴ 우리나라에서 법률상 장애평가기준을 규정하고 있는 법률은 20여 개 이상이고, 장애평가기준 일원화를 위해서는 모든 해당 법률의 개정이 필요하다.

⑵ 더욱이 이러한 법률은 각각 상이등급 판정이나 급여지급 등과 같은 행정적 또는 사회보장적인 목적을 가지고 있고, 동일한 장애라고 하더라도 관련 업무나 보호 대상, 제반 상황에서 차이가 있다고 할 수 있으므로 이를 한 가지 체계로 규율하기는 어렵다. 우리나라의 법률상 장애평가기준이 대체로 14등급 체계를 따르고 있으나 세부적인 내용은 다소 차이가 있고, 7등급이나 4등급 체계를 따르고 있는 경우도 있다.

⑶ 원심이 설시하고 있는 ‘통일적인 기준’이라는 개념도 이와 같은 행정적 또는 사회보장적인 측면까지 염두에 둔 것으로 보이지는 아니하고, 단지 손해배상 실무에서의 노동능력상실률 산정을 위한 기준을 지칭하는 것으로 보인다. 그러나 이러한 장애평가기준을 일원화하는 것은 직접적으로 그 영향을 받는 법조계, 보험업계, 수범자이자 소비자인 일반 국민들의 폭넓은 사회적 합의가 필요한 사안이다.

⑷ 의료계 내부, 더 엄밀하게는 정형외과 영역에서도 맥브라이드 평가표나 KAMS 기준의 과학성이나 적절성의 우위에 관한 이론(異論)이 있는 현재 상황에서 이를 일원화하는 것은 완전한 장애평가기준을 설정하는 것만큼이나 어려운 일이라고 여겨진다.

⑸ 소송 절차로 한정해서 보더라도, 어느 한 쪽이 비교 우위에 있다고 단정할 수 없는 이상 당사자는 자신에게 유리한 신체감정 절차를 위한 장애평가기준을 주장할 수 있다고 보아야 하고, 법원에서도 이를 일률적으로 하나의 기준을 옹호하는 것으로 판단할 수는 없다고 할 것이며, 어느 하나의 기준을 택한다고 하더라도 원칙적으로 이를 곧바로 위법하다고 볼 수 없다.

7. 대상판결(대법원 2023. 11. 16. 선고 2020다292671 판결)의 내용 분석 [이하 대법원판례해설 제137호, 이재환 P.197-255 참조]

가. 결론 (= 상고기각)

원심은 원고의 무후각증에 대하여 KAMS 기준을 적용하여 노동능력상실률을 3%로 산정하였다. 원심이 그 이유 전개 과정에서 KAMS 기준을 통일적인 기준으로 삼아야 한다는 당위론을 설시한 것에는 일부 적절하지 않은 부분이 있다고 할 것이나, 원심이 노동능력상실률을 산정할 때 채택한 장애평가기준 및 그 산정 결과는 수긍할 수 있다. 이러한 원심판단을 다투는 취지의 원고의 상고이유는 받아들이기 어렵다.

나. 대상판결의 요지

⑴ 대상판결은 원고의 무후각증에 따른 노동능력상실률을 산정함에 있어서 참고할 수 있는 자료로 맥브라이드 평가표와 AMA 기준, KAMS 기준, 국가배상법 시행령[별표] 등을 모두 검토한 후, 맥브라이드 평가표의 장애율 산정에 관한 불균형과 누락을 시정하고 현실적인 우리나라 직업분포에 맞는 노동능력상실지수를 설정한 KAMS 기준이 다른 장애평가기준보다 합리적인 기준이 될 수 있다고 보아, 무후각증에 대한 노동능력상실률을 KAMS 기준에 따라 산정한 3%로 인정함이 타당하다고 본 원심판단을 수긍하였다.

⑵ 이는 최초로 대법원이 KAMS 기준을 노동능력상실률 인정의 합리적 근거로 삼을 수 있다는 점을 명시함으로써 향후 KAMS 기준의 활용 가능성을 전향적으로 제시하였다.

⑶ 향후 사실심 심리 과정에서도 노동능력상실률의 산정을 위하여 관성적으로 맥브라이드 평가표를 적용하는 것이 아니라 당사자 간의 공방을 통해 구체적 사안에 합당한 장애평가기준을 탐색하는 과정을 거칠 수 있을 것이고, 감정인으로서도 노동능력상실률에 관한 의견을 제시하는 과정에서 KAMS 기준의 적용을 충분히 고려할 수 있을 것으로 보인다. 이는 어쩌면 기존 맥브라이드 평가표를 중심으로 작성되어 있는 신체감정서 양식의 수정 등 정책적 개선이 수반되어야 할 문제일 수도 있을 것이다.